Ein Universum prächtiger Klangfarben

Abschlusskonzert des Murrhardter Orgelzyklus: Kantor Gottfried Mayer lotet Spektrum der Effekte des neuen Instruments aus

Mit einem Programm sorgfältig ausgewählter Kompositionen vom Barock bis zur Gegenwart gestaltete Kantor Gottfried Mayer das sechste und letzte Konzert des Murrhardter Orgelzyklus. Diese Werke ermöglichten es ihm, die beeindruckend große Vielfalt der Klangmöglichkeiten der neuen Mühleisen-Orgel zu präsentieren.

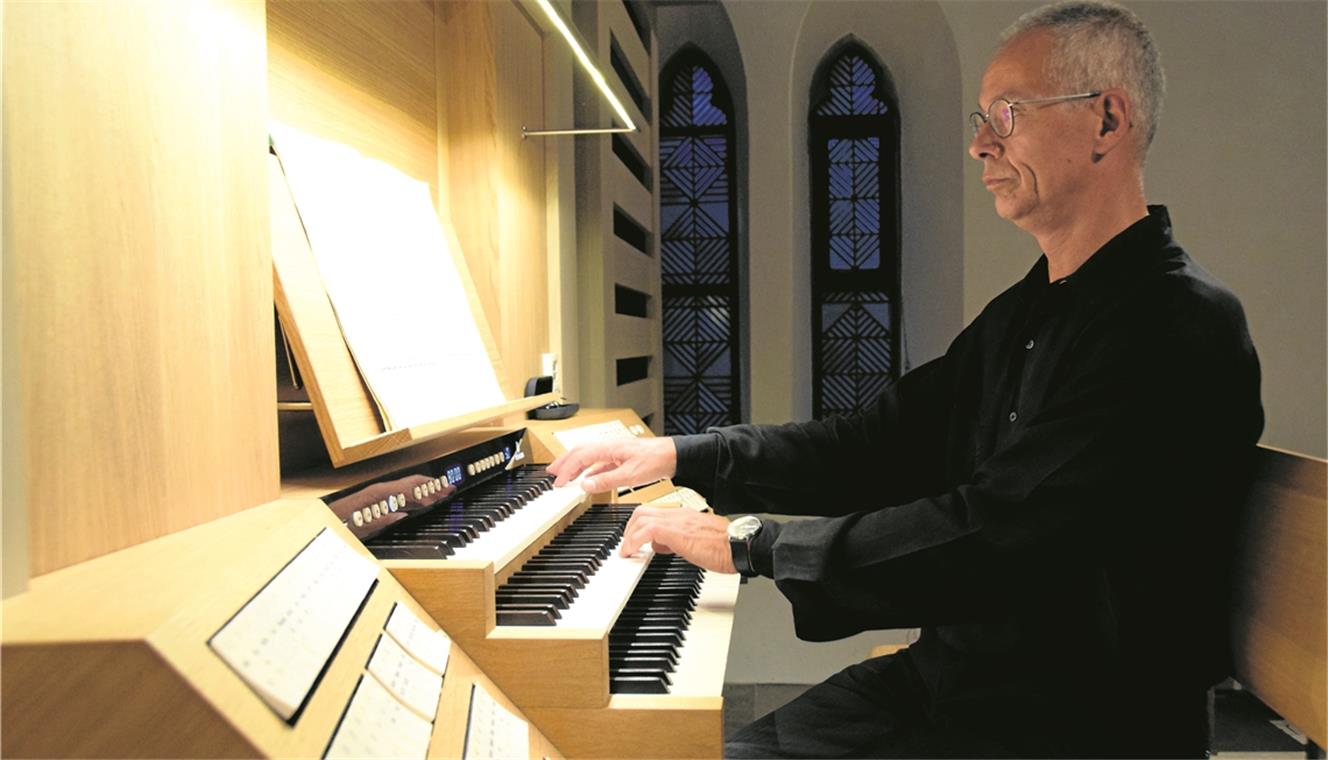

Kantor Gottfried Mayer gestaltete das letzte Konzert des Murrhardter Orgelzyklus. Foto: E. Klaper

Von elisabeth Klaper

MURRHARDT.Dabei zeigte der Kirchenmusiker und Organist der großen Zuhörerschar in der Stadtkirche seine meisterhafte Spielkunst. Voller Hingabe interpretierte er jedes Werk ästhetisch, stilistisch und klanglich detailgenau mit großem Fingerspitzengefühl. Und vom ersten bis zum letzten Ton konnten die Zuhörer auch die große Freude Gottfried Mayers wahrnehmen über den von ihm initiierten und tatkräftig unterstützten, rundum gelungenen Orgelneubau.

Im Zentrum des dreiteiligen Programms standen zwei aus unterschiedlichsten Teilen bestehende Variationswerke. Darin erklangen alle Stimmen und Klangfarben, sprich Register, der Schweller zur Veränderung der Lautstärke sowie die Schwebung für sphärische Klangeffekte. Die Bandbreite reichte vom feinsten, leisesten pianissimo mit nur einem oder wenigen Registern bis zum majestätischen, die ganze Kirche in Schwingung versetzenden Tutti im fortissimo, also in voller Lautstärke.

Ein imposantes Hörerlebnis war Sigfrid Karg-Elerts (1877 bis 1933) Hommage an den berühmten Barockkomponisten Georg Friedrich Händel (1685 bis 1759). Karg-Elerts Opus 75 (II) umfasst 54 Variationen, jede nur etwa 20 Sekunden dauernd, über ein Bass-Thema aus Händels Cembalo-Suite. Der Spätromantiker schuf mit seinem koloristischen, abwechslungsreichen Stil aus dem zwischen Dur und Moll schwebenden Thema ein grandioses, sinfonisch-orchestrales Panorama der Variationen. Sie umfassten eine Fülle verschiedenartiger Ideen und Charaktere. Die vielfältigen Klangfarben erinnerten an verschiedene Instrumente, Glocken oder auch eine Singstimme. Neben ernsten und gedankenvollen erklangen tänzerisch beschwingte Variationen, und zwischendrin war das Leitmotiv des „Halleluja“ aus dem „Messias“ zu hören. Aus gregorianischem Choral, Spätromantik und Impressionismus kreierte Maurice Duruflé (1902 bis 1986) einen individuellen, facettenreichen Stil. In seinem feierlichen Werk Choral und Variationen über das Thema „Komm Schöpfer Heiliger Geist“ Opus 4 spannte er einen breiten Klangbogen. Ausgangspunkt waren der andächtige Choral mit kontrapunktisch unterlegter Melodie und leise, filigrane, minimalistisch registrierte Motive. Daraus entwickelte sich ein wunderbar vielschichtiges, schillerndes Spiel aus ätherischen Licht- und Farbklängen, die sich bis zum jubilierenden Tutti steigerten, das gleichsam die Ausgießung des Heiligen Geistes musikalisch illustrierte.

Ein weiterer Höhepunkt waren prächtige barocke Tonkunstwerke von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750): Das Präludium und die Fuge C-Dur (Bach-Werke-Verzeichnis 547) gehören zu dessen bekanntesten und bedeutendsten Klangkreationen. Das triumphierende, fanfarenartige Thema und die schwungvolle Aufwärtsbewegung des Präludiums, ornamental in filigranen Figurationen und Verzierungen ausgearbeitet, gestaltete Bach laut Gottfried Mayer absichtlich als passende Musik für Festgottesdienste zu Ostern oder auch Christi Himmelfahrt. In der Fuge bildeten die elegant ineinander verflochtenen Stimmen und Figurationen sowie monumentale, strahlende Kadenzen eine Klangkathedrale des Gotteslobs. Ohrenschmeichler waren drei reizvoll delikate Choralvorspiele aus Bachs 36 Chorälen: „Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf“ (BWV 1092), „Herr Jesu Christ, du höchstes Gut“ (BWV 1114) und „Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt“ (BWV 957). Diese bezaubernden Klangbilder der Barockzeit schrieb Bach bereits vor 1700 als Jugendlicher. Sie enthielten Echoeffekte, verspielte Motive, virtuose Läufe und Verzierungsfiguren. Die Registrierung reichte von etwas altertümlich wirkenden Klangfarben bis zu Pfeifen, die wie Holzblasinstrumente oder eine Singstimme wirkten. Die Klangpracht der Spätromantik entfaltete der Kantor im „Abendstern“ Opus 54 von Louis Vierne (1870 bis 1937): eine Tondichtung aus den 24 Fantasiestücken, zu denen den französischen Komponisten laut Gottfried Mayer verschiedene Naturphänomene und Erlebnisse inspirierten. Darin verdichteten sich leise, zarte Akkorde und teils chromatische Kadenzen zu sphärisch schwebenden Melodien und Harmonien. Sie vermittelten den Eindruck eines milden, weichen Lichts, das aus der unendlichen Ferne des Alls erstrahlt.

Wie ein Glockenspiel wirkten die aus einer gregorianischen Melodie kreierten, raffinierten und fantasievoll gestalteten, ätherisch schwebenden Ton- und Klangkombinationen im „Salve Regina“ (Gegrüßet seist du, Königin), das der 1955 geborene französische, aus dem Libanon stammende Organist Naji Hakim 2004 komponierte. Mit enthusiastischem Beifall dankten die Zuhörer Gottfried Mayer für das faszinierende Hörerlebnis, sodass er noch „Komm, Trost der Nacht“ aus den Tröstungen Opus 47 von Sigfrid Karg-Elert als Zugabe draufsetzte.