„Jeder hatte Furcht vor dem anderen“

Vor 75 Jahren: Erinnerungen an die Nachkriegszeit in Murrhardt (1) Der Vormarsch der US-Truppen war von Beschuss, Bränden und Zerstörung flankiert und forderte auch zivile Opfer. Dann übernahmen die Besatzer das Ruder in der Walterichstadt.

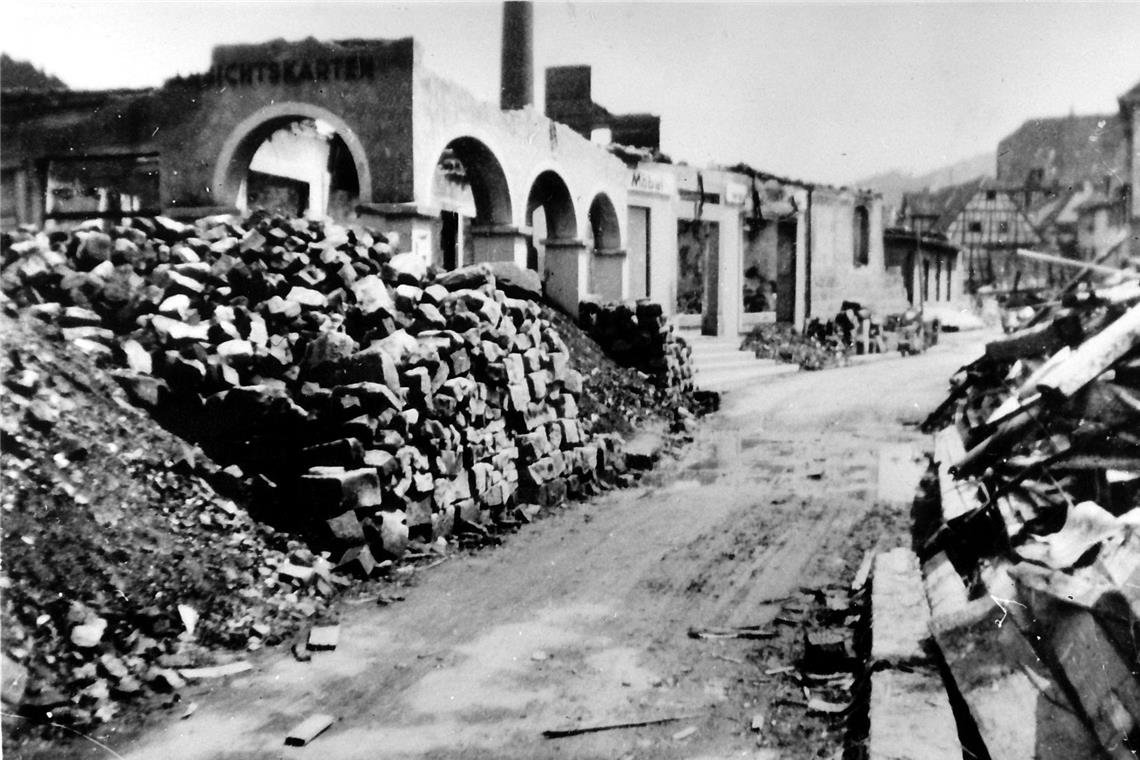

Die Grabenstraße in Murrhardt nach dem Beschuss der Alliierten 1945. Foto: MZ-Archiv

Von Elisabeth Klaper

MURRHARDT. Einwohner der Walterichstadt und der Orte in der Umgebung hatten das Ende des Zweiten Weltkriegs herbeigesehnt. Doch war es ein Ende mit Schrecken und unter Lebensgefahr: Viele Gebäude wurden zerstört, es gab Tote und Verletzte und kam zu gravierenden Notsituationen, darüber hinaus zu teils massiven Bedrohungen und Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung.

Dies verdeutlichen zahlreiche Aussagen von Zeitzeugen sowie Ergebnisse historischer Forschungen. Auf ihrem Vormarsch durch Südwestdeutschland stießen US-Truppen Mitte April 1945 in die Region vor. Artilleriebeschuss und Tieffliegerangriffe am 18. April schossen die Ortskerne von Fornsbach und Kirchenkirnberg in Brand und zerstörten die Gebäude fast vollständig. Auch in Murrhardt kam es zu Bränden und Zerstörungen etlicher Gebäude, vor allem im Bereich der Lederfabrik Schweizer.

Ebenso auf dem Areal zwischen der Eisenbahnbrücke und Unterführung an der Siegelsberger Straße sowie in der Grabenstraße. Bereits am 18. April besetzten amerikanische Soldaten Siegelsberg als ersten Teilort, am 19. April die Walterichstadt selbst. Dazu gibt es zahlreiche Zeitzeugenberichte in der Dokumentation „Das Ende des Krieges in den ehemaligen Gemeinden Murrhardt, Fornsbach und Kirchenkirnberg“, Teil zwei der von der Stadt Murrhardt herausgegebenen Schriftenreihe „Murrhardt – Vergangenheit und Gegenwart“, 1995.

So erzählt Heimatgeschichtsexperte Rolf Schweizer, dass US-Artilleriegeschosse am 18. April zwei deutsche Soldaten töteten, die direkt vor der Walterichsapotheke standen. Andere schlugen in die Statue des Herzogs Christoph auf dem Marktbrunnen ein, wodurch diese den Kopf verlor. Einige Häuser begannen zu brennen, „und bald erhellte ein Feuersturm mit gewaltigem Tosen die Nacht. Das Holzlager und das große Anwesen der Möbelwerkstätten, dazu auch der Rindenschuppen der Lederfabrik über der Murr gaben dem Feuer Nahrung.“ Tapfer halfen die Buben beim Löschen, obwohl Tiefflieger sie beschossen, wobei sie auch die Schläuche durchlöcherten, „sodass ein Teil des kostbaren Löschwassers verloren ging.“ Schweizer: „Ich erinnere mich noch gut an die ersten Amerikaner. Es waren keine Schwarzen unter ihnen, dennoch hatten sie nicht weniger Angst als wir. Jeder hatte Furcht vor dem anderen.“ Zudem hätten die Amerikaner die Einwohner am Löschen gehindert – wegen einigen wenigen alten Feuerwehrleuten: „Weil sie Uniformen trugen, hatte man sie kurzerhand verhaftet.“

In „Der Einmarsch der Amerikaner in den Kreis Backnang im April 1945“ berichtet Klaus J. Loderer, dass die Bevölkerung die Amerikaner meistens als Befreier begrüßte und froh über das Kriegsende war. Hart war indes die Einquartierung amerikanischer Soldaten in Privathäuser, deren Bewohner diese innerhalb kürzester Zeit räumen mussten und nur das Allernötigste mitnehmen konnten. Grund dafür war das amerikanische Militärgesetz der Non-Fraternisation, das bedeutet Verbrüderungsverbot. Danach war das Zusammenleben von Deutschen und amerikanischen Soldaten unter einem Dach verboten.

Die Zeitzeugenberichte stimmen darin überein, dass die meisten Amerikaner sich gegenüber den Deutschen anständig verhielten, vor allem zu Kindern waren sie freundlich und schenkten ihnen oft freigiebig Süßes. So schreibt zum Beispiel Götz Schmidt in seinem Buch „Siebenknie. Eine Kindheit und Jugend in Kriegs- und Nachkriegszeiten“, Norderstedt 2016: „Als die Amis in Murrhardt durch die Straßen fuhren, stand ich am Straßenrand und rief ,chewing gum, chewing gum‘ (Kaugummi). Die Amis warfen Kaugummi, Schokolade und einmal sogar eine Dose Kakao herunter. ... In ihren offenen Jeeps hingen sie lässig herum, ... lachten und waren freundlich.“

Eugen Gürr berichtet in seiner „Murrhardter Chronik 1945/46“, herausgegeben von Gerhard Fritz in Band eins der Reihe „Historegio Quellen“, Remshalden 1997, über die „Entnazifizierung“ im Alltag. Statt mit „Heil Hitler“ grüßte man sich nun wieder mit „Grüß Gott“ oder „Guten Tag“. Die Straßen bekamen ihre früheren Namen zurück: So hieß die „Adolf-Hitler-Straße“ nun wieder Hauptstraße. Auch hatte man gleich nach der Besetzung alle NS-Zeichen entfernt, ebenso alle politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Vereinigungen aufgelöst.

Wiederholt nahmen US-Soldaten akribische Haus- und Wohnungsdurchsuchungen vor, wobei sie vor allem nach Verbotenem fahndeten. Dazu gehörten Waffen, Objekte aus der NS-Zeit aller Art wie Uniformen oder Schriften, die Bewohner nicht vernichtet oder entsorgt hatten, aber auch Luxusartikel für Schwarzmarktgeschäfte oder gehortete Lebensmittel und andere überlebenswichtige Vorräte.

Am 4. Juni fand auf dem Rathaus eine Sitzung unter Vorsitz von Vertretern der US-Militärregierung statt. Dabei wurde der langjährige Bürgermeister Karl Blum seines Amtes enthoben und SPD-Mitglied Georg Krißler als neuer Bürgermeister eingesetzt.

Am 6. Juni bereitete man überall in der Stadt Quartiere für die amerikanische Besatzung durch rund 100 Soldaten und Offiziere vor, die ab 8. Juni etwa zwei Jahre in der Stadt bleiben sollten. Sie zogen Telefondrähte an den Häusern entlang und richteten in den Talwiesen rechts der Murr einen kleinen Landeplatz für Flugzeuge ein. Infolge dieser Einquartierungen verloren etliche Einwohner ihr Zuhause, weshalb die Wohnungskommission vor der schwierigen Aufgabe stand, jedem ein Dach über dem Kopf zu geben.