Vor 100 Jahren in Murrhardt: Stadtpflege finanzierte Kanalanschlüsse

Das Krisenjahr 1923 in Murrhardt (2) Trotz immenser Kosten gelang es der Stadtverwaltung, die dringend erforderliche Kanalisation der Murrhardter Innenstadt umzusetzen. Bei den Tiefbauarbeiten entdeckte man archäologisch wertvolle Objekte.

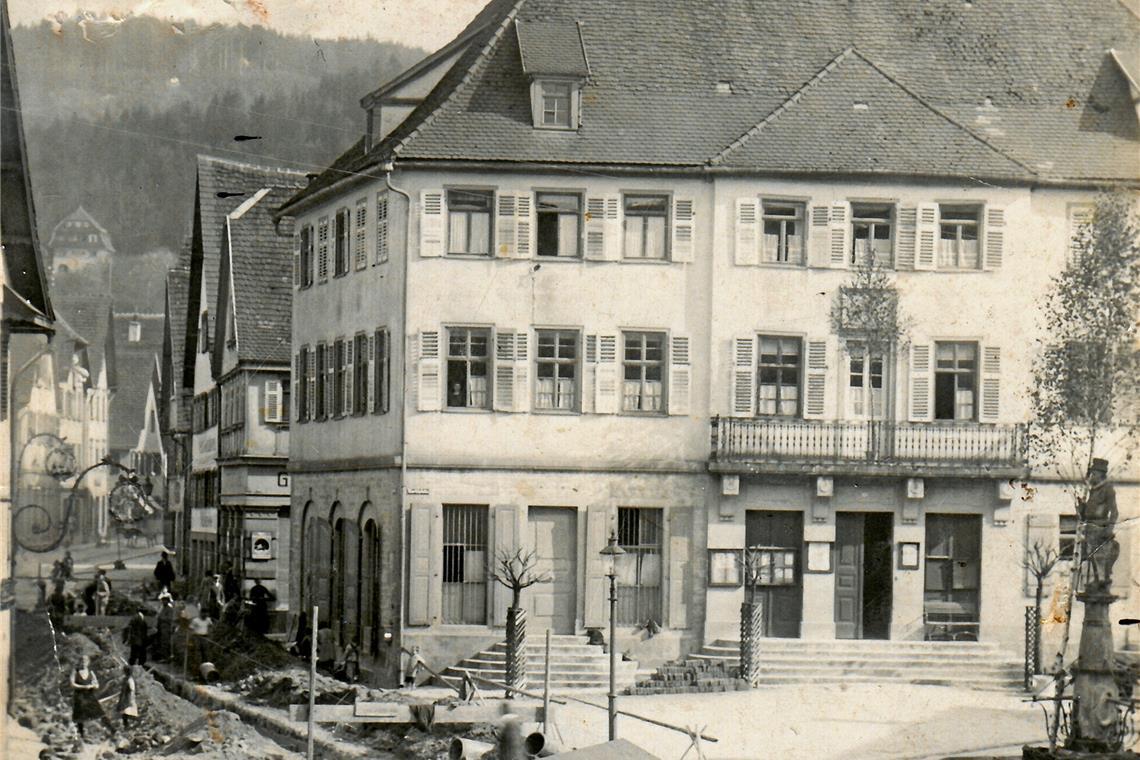

Ein Großprojekt in Zeiten der Inflation: Die Kanalisation der Innenstadt wurde 1923 in Murrhardt umgesetzt. Foto : Archiv Carl-Schweizer-Museum

Von Elisabeth Klaper

Murrhardt. Die umfangreichen Arbeiten zur Kanalisation der Innenstadt beherrschten den Alltag im Frühjahr und Sommer 1923 in Murrhardt. Dazu stellten Stadtverwaltung und Gemeinderat eine Ortsbau- und Kanalbeitragssatzung auf. Unter Regie des staatlichen Amts für Abwasserbeseitigung erfolgte die Ausschreibung der Arbeiten und am 24. Februar die Vergabe an Fachfirmen und örtliche Handwerker. Die Stadtverwaltung schloss dafür Verträge mit Grundstücksbesitzern ab.

Der Hauptkanal verlief unter den Straßenflächen auch im Bereich der geplanten Stadterweiterung, dem heutigen Wohngebiet um die Stadthalle. Zur Entwässerung des Bahnhofsgeländes östlich der Siegelsberger Straße gab es Verhandlungen mit dem württembergischen Innenministerium und der Eisenbahnverwaltung. Die Kosten stiegen infolge der Inflation in immense Höhen, da die Löhne ständig angepasst werden mussten und auch die Materialien sich immer weiter verteuerten.

Die Stadtverwaltung musste die Einwohnerschaft wiederholt ermahnen

Am 20. März begannen die Tiefbauarbeiten. Kurz zuvor veröffentlichte die Murrhardter Zeitung einen amtlichen Hinweis der Stadtverwaltung: „Soweit die Straßen mit Holz, Steinen oder sonstigen Gegenständen belegt sind, werden die Hausbesitzer aufgefordert, (diese) zur ungehinderten Durchführung der Kanalisationsarbeiten freizumachen. Auch ist es notwendig, dass sämtliche Winkel, Dunglegen, Aborte usw. jetzt, solange die Straßen noch befahrbar sind, geleert und gründlich gereinigt werden. Die Befolgung dieser Auflage wird in einiger Zeit auch kontrolliert.“ Ungeachtet dessen musste die Stadtverwaltung die Einwohnerschaft der Innenstadt dazu wiederholt auffordern und ermahnen.

„Um den Gebäudebesitzern weitgehend entgegenzukommen und um den Zweck der Kanalisation möglichst vollständig zu erreichen“, hatte der Gemeinderat beschlossen, „die Hausanschlüsse auf Kosten der Stadt ausführen zu lassen. Die Tagwässer (Regenwasser) und häuslichen Abwässer müssen in die Kanäle eingeleitet werden. Die Gebäudebesitzer werden aufgefordert, sobald die Haupt- und Seitenkanäle gelegt sind, (alles) auf ihre Kosten und in durchaus solider Weise einzuleiten. Ekelhafte und übelriechende Stoffe (Gülle, Abort) dürfen nicht eingeleitet werden.“ Denn damals gab es noch keine städtische Kläranlage, nur jene der Lederfabrik Schweizer.

Hausbesitzer waren verpflichtet, Regen- und Abwasserleitungsrohre von Dächern und aus den Häusern an die Kanalisation anzuschließen, instand zu halten und zu reinigen. Dazu galt es, Ausgüsse mit festen Seihern zu versehen, damit keine Lebensmittelreste und andere Feststoffe in die Kanalisation gelangten. Schlachtbetriebe und Gaststätten mussten den Vorschriften entsprechend Fettfänge einbauen. Die Stadtpflege schoss den Hauseigentümern die Kosten für die Kanalisationsanschlüsse gegen spätere Abzahlung vor. Bei den Tiefbauarbeiten entdeckte man etliche archäologisch bedeutende Fundstücke aus der Römerzeit und dem Mittelalter, die im Carl-Schweizer-Museum ausgestellt sind.

Der Siedlungsverein hoffte auf Reichsdarlehen

Im April herrschte über die Osterfeiertage reger Fremdenverkehr, viele Gäste und Pilger kamen nach Murrhardt. Am Karfreitag versammelten sich indes „nachmittags größtenteils jüngere Leute, von denen sich manche gegen Abend nicht gerade schön aufführten und dem Ernst des Tages nicht Rechnung trugen“, wurde berichtet. Der Siedlungsverein Murrhardt unter Regie von Stadtschultheiß (Bürgermeister) Karl Blum hatte 1922 an der Frieden- und Gartenstraße acht Häuser gebaut. „Leider war es infolge der Zeitverhältnisse bisher nicht möglich, einen Teil des 72 Ar (7.200 Quadratmeter) großen (Baugebiets) an der Karlstraße zu überbauen.“

Dabei konnten die Bauplätze „sehr billig abgegeben werden“, auch gab es dazu kostenlos zwei Festmeter Bauholz aus dem Staatswald. Der Siedlungsverein hoffte auf Reichsdarlehen und verbilligte Baustoffe vom zuständigen Ministerium, um trotz der Krise zur Verminderung der „ungeheuren Wohnungsnot“ beizutragen. Laut Karl Blum war es immer noch möglich, zu bauen: Es gab günstige Bauplätze und unverzinsliche Baudarlehen vom Oberamt Backnang. Wer bauen wollte, sollte aber ausreichend Eigenkapital aufbringen. Auch gaben die Oberamtssparkassen Darlehen gegen Bürgschaften ab.

So fasste die Hauptversammlung des Siedlungsvereins den Beschluss, weitere Wohnhäuser oder ein Mehrfamilienwohnhaus auf einem städtischen Bauplatz zu bauen, sofern man dafür staatliche Zuschüsse bekam. Große Resonanz fanden Benefizveranstaltungen zugunsten der Bevölkerung des Ruhrgebiets, so beispielsweise ein „Vaterländischer Abend“ des Liederkranzes. Ebenso Wohltätigkeitsveranstaltungen für die örtliche Notstandshilfe und den Wohlfahrtsausschuss, die bedürftige Personen versorgten.