Trockenheit im Südwesten

Wird im Land künftig das Trinkwasser knapp?

Derzeit analysiert das Land für alle 1100 Kommunen, ob deren Wasserversorgung auch in 25 Jahren noch funktioniert, wenn die Dürren zunehmen. Eine beunruhigende Erkenntnis: Nur ein Viertel der Städte und Gemeinden scheint auf der sicheren Seite.

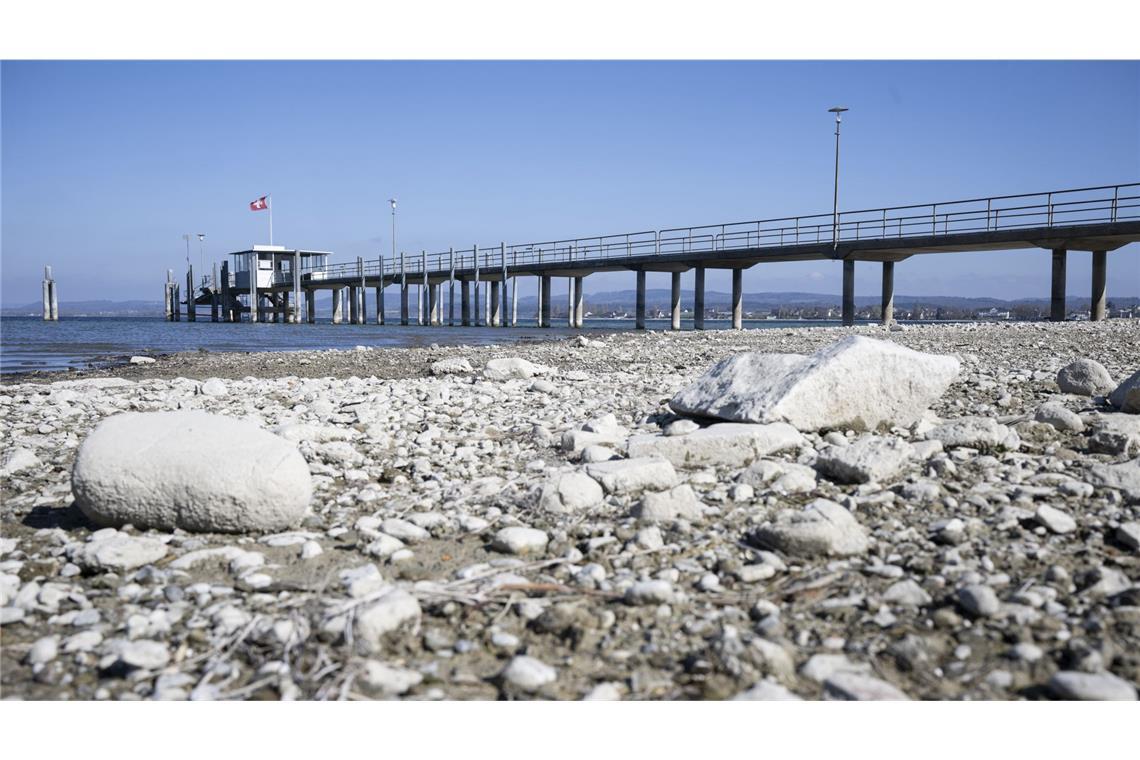

Die Pegel am Bodensee haben für den Monat April teilweise Minusrekorde erreicht.

Von Thomas Faltin

Dürren und Wassermangel treten, das haben wir in Zeiten des Klimawandels gelernt, im Sommer auf – doch nun dies: Am Bodensee meldet der Pegel Konstanz/Rhein einen neuen Minusrekord für den April, am Neckar bei Wendlingen gilt schon mittleres Niedrigwasser, und überhaupt hat es im März nur 37 Prozent des üblichen Niederschlags gegeben. Im April fiel noch überhaupt kein Regen. Erst an diesem Wochenende sollen erste Tropfen Baden-Württemberg beglücken und vielleicht für ein wenig Entspannung sorgen.

Es ist höchste Zeit, sich Gedanken zu machen um die langfristige Sicherheit eines unserer höchsten Güter: des Trinkwassers, das im Südwesten ausschließlich aus Quellen, Seen, Flüssen und Grundwasser gewonnen wird. Tatsächlich hat das Umweltministerium schon vor einigen Jahren begonnen, einen Masterplan Wasserversorgung zu erarbeiten, in dem für alle 1100 Kommunen des Landes analysiert wird, wie sich ihre Versorgungslage heute darstellt und was sie tun müssen, um auch im Jahr 2050, vor allem an Tagen des Spitzenbedarfs, genügend Trinkwasser anbieten zu können.

In den Kreisen Böblingen und Rems-Murr liegen Ergebnisse vor

Derzeit liegen Ergebnisse für zwei von fünf Chargen vor, in denen die Städte und Gemeinden abgearbeitet werden – die Erkenntnisse wurden dieser Tage beim Kongress „Extremwettertage Baden-Württemberg“ in Esslingen erstmals vorgestellt. Für den Landkreis Böblingen lautet das Fazit, dass die allermeisten Gemeinden ohne Gegensteuern den Bedarf an Spitzentagen nicht mehr decken könnten; im Rems-Murr-Kreis trifft dies für mehr als die Hälfte der Gemeinden zu. Stuttgart und die Kommunen der Landkreise Esslingen und Ludwigsburg kommen erst jetzt dran. Insgesamt, so führte die Referentin des Umweltministeriums, Johanna Geilen, aus, hätten nach dem derzeitigen Zwischenstand im Südwesten in Charge 1 nur ein Viertel und in Charge 2 nur rund 40 Prozent der Kommunen keinen Handlungsbedarf.

Es gibt viele Gründe, warum die Dramatik so hoch ist. So haben nur gut 20 Prozent der Kommunen eine echte Versorgungsalternative, wenn ihr eigentliches Standbein, etwa eigene Quellen, ausfallen. Versiegen sie, ist die Krise da. Weiter gibt es oftmals hohe Wasserverluste im Leitungsnetz. Bernhard Röhrle, der Sprecher der Landeswasserversorgung, spricht von teilweise bis zu 30 Prozent an Wasser, das ungenutzt aus Rissen in den Boden läuft. Manche Kommunen besitzen auch nur limitierte Bezugsrechte für „Fernwasser“, also aus dem Bodensee oder aus dem Donauried. Künftig reichen diese Wassermengen aber oft nicht mehr aus – und weder Bodensee- noch Landeswasserversorgung erhöhen noch die Bezugsrechte oder nehmen neue Kunden auf.

Implizit ergibt sich dadurch, wie Maßnahmen aussehen können. Die Kommunen müssen ihr Netz in Schuss halten. Sie müssen vielleicht auch eigene Wasserressourcen neu oder besser erschließen, also etwa zusätzliche Brunnen anlegen. Und manche müssen neue Leitungen zu einer Nachbarkommune verlegen, um im Notfall von dort mitversorgt werden zu können. Das alles ist teuer und dauert lange.

Davon kann Michael Dold ein Lied singen. Er ist der Geschäftsführer des Wasserversorgers Aquavilla, der im Schwarzwald den Menschen in elf Städten und Ortschaften Trinkwasser liefert. Dazu gehören etwa Furtwangen, St. Georgen oder Triberg. Die 390 genutzten Quellen würden im Schwarzwaldgranit schnell zurückgehen, wenn es lange nicht regne, erzählt Dold – 2015, 2018 und 2020 habe es bereits einen Wassernotstand gegeben, manche Aussiedlerhöfe hätten mit Lastwagen versorgt werden müssen.

Der Wasserpreis steigt für viele Bürger deutlich

Jetzt habe man eine 16 Kilometer lange neue Trasse von Furtwangen her gebaut; die Stadt sei wegen des Zuflusses aus acht Tälern noch wasserreich. Zudem seien viele Quellfassungen erneuert worden. Und man kämpfe gegen Verunreinigungen des Wassers. Da man heute quasi von der Hand in den Mund lebe, sprich der Regen sehr bald wieder als Quellwasser entnommen werden muss, seien heute 90 Prozent der Proben mikrobiologisch auffällig, so Dold. Der Wasserpreis für die Bürger hat sich durch all diese Maßnahmen verdoppelt.

Grundsätzlich sei ganz Baden-Württemberg aber noch ein wasserreiches Land, betont Joachim Bley von der Landesanstalt für Umwelt: „Das ist nicht zu vergleichen etwa mit Spanien.“ Doch auch im Südwesten wird prognostiziert, dass die Neubildung an Grundwasser bis 2050 um 15 bis 25 Prozent zurückgeht. Nicht nur die Kommunen werden also aktiv werden müssen. Es geht auch darum, Flüsse durch mehr Bäume zu beschatten, versiegelte Flächen zu verringern oder wassersparende Anbaumethoden zu entwickeln.

Und es wird auch um die Lösung bei Verteilungskämpfen gehen. Die Bundes- und Landespolitik wird irgendwann entscheiden müssen, wer sich einschränken muss, wenn es zu wenig Wasser gibt – dürfen die Bauern dann ihre Felder nicht mehr bewässern, oder akzeptiert man, dass die Flüsse kaum noch Wasser führen und die Fische sterben? „Bisher drücken sich alle darum zu sagen, wer kein Wasser mehr kriegt“, kritisiert Carsten Scholz vom Landesnaturschutzverband.

Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hofft noch, dass es gar nicht so weit kommt. Die Fördermittel seien erhöht worden, allein 2025 gebe das Land für Maßnahmen der Wasserversorgung fast 64 Millionen Euro aus. „Wassermangel bedroht unsere Freiheit“, sagt Walker ganz drastisch. In Teilen Frankreichs hätten Gemeinden in der jüngeren Vergangenheit bereits den Bau neuer Häuser und die Ansiedlung von landwirtschaftlichen Betrieben untersagt, weil das Wasserangebot nicht mehr ausreiche: „Solche Verteilungskonflikte wollen wir in Baden-Württemberg vermeiden.“