Arbeiter und Bauern waren sich nicht grün

„Vor 100 Jahren: Murrhardt zu Beginn der Weimarer Republik“ (3)Beide formierten sich politisch, Kooperation scheiterte aber

Ende 1918 und Anfang 1919 kam es auchin größeren Städten Württembergs zu revolutionären Unruhen und Protestaktionen verschiedener Art. Zwar blieb es in der Walterichstadt weitgehend ruhig, doch Arbeiter größerer Betriebe wie der Möbelwerkstätten und der Lederfabrik Schweizer gründeten am 1. Dezember 1918 einen Arbeiterrat.

Die Aufnahme zeigt Arbeiter an der Murr um 1920, vermutlich befestigen sie das Ufer. Sie kämpften 1919 dafür, ihren politischen Einfluss in der Walterichstadt zu vergrößern, unter anderem weil ihre Versorgungslage äußerst schlecht war. Auch wenn die Gründung von Arbeiter- und Bauernräten oft in einem Zug genannt wird, standen sich die beiden Gruppierungen in Murrhardt sowie in Württemberg sehr kritisch gegenüber, wie die Geschichte zeigt. Fotos: Archiv Carl-Schweizer-Museum

Von Elisabeth Klaper

MURRHARDT. Dies geht aus Akten hervor, die sich heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart und Landesarchiv Baden-Württemberg befinden. Sie sind eine wichtige Quelle zur Sozialgeschichte und zeigen auf, wie schlecht es den untersten Schichten der Einwohnerschaft ging. Sie litten am meisten unter der Lebensmittelknappheit und den Versorgungsproblemen in der Zeit nach Ende des Ersten Weltkriegs und hatten tatsächlich kaum das Nötigste zum Leben. Darum war es das Hauptziel des Arbeiterrats, diese Notsituation zu verbessern.

Zu dessen Vorstandsmitgliedern wählten die Arbeiter Personen, die zum Teil bereits in der SPD organisiert und in Gewerkschaften engagiert waren: Adolf Gehring, Wilhelm Hahn, Adolf Pfizenmaier, (Vorname unklar) Metzger, Heinrich Kirn, Gottlob Erkert und Karl Bay. Letzterer übernahm auch das Amt des Vorsitzenden und setzte das Stadtschultheißenamt von der Bildung des Arbeiterrats in Kenntnis. Wohl auch inspiriert von der Revolution 1918 sowie Unruhen und Aufständen Anfang 1919 glaubten und hofften die Arbeiter, künftig eine wichtigere Rolle in der Walterichstadt spielen zu können.

Arbeiter wollten auch im Gemeinderat vertreten sein

So gab es unter ihnen auch Überlegungen und Diskussionen mit dem Ziel, Vertreter in den bisher hauptsächlich aus gut situierten Bürgern, Handwerkern und Geschäftsleuten bestehenden Gemeinderat zu entsenden. Dadurch wollten sie die bisher praktisch nicht vorhandene Interessenvertretung der Arbeiter im kommunalen Gremium gewährleisten und den bestehenden großen Nachholbedarf an Demokratisierung decken. Dazu kam es zwar nicht, da im Mai 1919 Gemeinderatswahlen stattfanden, doch schafften immerhin ein paar Kandidaten der SPD-Liste den Sprung ins Stadtparlament.

Auch die Murrhardter Landwirte und Bauern waren unzufrieden und protestierten gegen die Zwangswirtschaft und Ablieferungspflicht. Ihr Hauptziel war die Rückkehr zur freien, selbstständigen und individualistischen Wirtschaftsweise. Sie wollten ihre Produkte wieder zu guten Preisen verkaufen können, zumal sie für abgelieferte Lebensmittel nur Mindestpreise bekamen. Darum gründeten sie bei einer Versammlung am 9. März 1919 einen Bauernrat. Zu dessen Mitgliedern wählten sie Christian Kugler aus Vordermurrhärle, Gottlieb Kircher aus Hausen, Gottlieb Munz aus Steinberg, Christian Weber aus Büchelsberg (heißt später Hinterbüchelberg), Jakob Leiers vom Waltersberg, Wilhelm Goldner aus Murrhardt sowie Christian Nagel vom Hördthof, den sie zum Vorsitzenden kürten. Die meisten dieser Bauernräte waren zugleich in verschiedenen landwirtschaftlichen Genossenschaften organisiert.

Am 13. März 1919 sandte der Bauernrat einen Brief an den Landesausschuss der Arbeiter- und Soldatenräte mit der Bitte, diesen zu genehmigen „und weitere Vorschriften und Verordnungen hierher gelangen zu lassen“. Der Landesausschuss nahm dies zur Kenntnis und fragte auch beim Arbeiterrat nach: „Wir ersuchen Sie um Mitteilung, ob der Arbeiterrat in irgendeiner Verbindung mit obengenanntem Bauernrat steht. Überhaupt wäre es ratsam gewesen, wenn Sie uns von derartigen Vorgängen in der Gemeinde sofort Nachricht zugehen ließen, damit es nicht unsererseits erst einer derartigen Rückfrage bedarf.“

Darauf antwortete dessen Vorsitzender Karl Bay, dass „der Arbeiterrat Murrhardt nicht in Verbindung mit dem Bauernrat steht“. Er legte eine Ausgabe der Murrhardter Zeitung bei, aus der ersichtlich war, dass die Bauern am 9. März „zu einer Besprechung“ zusammenkommen wollten, „nicht aber zur Gründung eines Bauernrats“. Und: „Eine Einladung dazu hat der hiesige Arbeiterrat nicht erhalten“, stellte Bay klar. Daraufhin informierte der Landesausschuss die beiden Räte: „Da der Arbeiterrat keinerlei Verbindung mit Bauernrat hat, wird letzterer vom Ausschuss nicht anerkannt.“

Die einzige Möglichkeit für die Anerkennung des Bauernrats wäre, dass dieser Vertreter in den Arbeiterrat entsendet. Doch sei eine Anerkennung des Bauernrats allein nicht möglich, „weil es ja gerade die dortigen Bauern waren“, die sich gegen die neuen Regelungen zur Lebensmittelversorgung gestellt haben, die vom Ernährungsministerium verfügt und vom Arbeiterrat befürwortet wurden. „Eine solche Tätigkeit (...) widerspricht direkt dem Sinn des Landesausschusses.“ Andererseits waren die Arbeiterräte jedoch darauf angewiesen, die Bauern einzubinden, um ihr Ziel, die Verbesserung der Lebensmittelversorgung, zu erreichen.

Darum sollten Vertreter des Bauernrats in den Arbeiterrat aufgenommen werden, soweit dies möglich war. So meldete Karl Bay, Vorsitzender des Arbeiterrats, am 10. April 1919 an den Landesausschuss, dass der Bauernrat um Aufnahme einiger Mitglieder in den Arbeiterrat gebeten habe: „(...) ich sagte zu, genehmigte 5 Mitglieder, da wir 7 sind, können wir die Betreffenden ja jederzeit überstimmen“. Im selben Schreiben beklagte Bay aber auch verschiedene Verstöße der Bauern gegen die Vorschriften zur Lebensmittelabgabe.

Weiter berichtete Bay ziemlich frustriert, dass der Arbeiterrat schon „Anzeigen gemacht hat wegen Schleichhandels und dergleichen: Wir können nur (Lebensmittel) beschlagnahmen, übergeben die Sache dem Gericht, und von da aus wird es in der Regel vom Oberamt (Backnang) aus wieder freigegeben.“ Besonders ärgerlich sei, dass „für sämtlich beigebrachten Anzeigen noch keine Verurteilung erfolgt (ist), solches macht hier natürlich böses Blut, da die Arbeiterschaft Murrhardts selbst nichts zu essen hat. So bekommen wir die 62 Gramm Butter, welche uns wöchentlich zustehen, nur alle 14 Tage, manchmal dauert es sogar 3 Wochen, angeblich weil nicht genug von den Bauern abgeliefert wurde, und alles durch den Schleichhandel flöten geht.“

Am 27. Mai gab der Vorsitzende dem Landesausschuss zur Kenntnis, dass in der jüngsten Sitzung des Arbeiterrats „einem längst gehegten Wunsch der Bauern um Aufnahme einiger Mitglieder in den Arbeiterrat Rechnung getragen wurde. So setzte sich der Arbeiterrat jetzt also aus folgenden weiteren Mitgliedern zusammen: Christian Nagel vom Hördthof, Gottlieb Munz aus Steinberg, Gottlieb Kiefer aus Hausen, Jakob Layer von Waltersberg und Wilhelm Goldner aus Murrhardt.“ Indes herrschte nach wie vor großes gegenseitiges Misstrauen zwischen Arbeitern und Bauern, weshalb deren Zusammenarbeit offensichtlich scheiterte. Darum wurde der Arbeiter- und Bauernrat Murrhardt schließlich im Herbst wieder aufgelöst: „Da in letzter Zeit unsere Rechte immer mehr verkürzt (eingeschränkt) wurden und wir somit eigentlich doch nur noch auf dem Pranger stehen, so haben wir in unserer Sitzung vom 15. Oktober 1919 beschlossen, den Arbeiter- und Bauernrat aufzulösen. Die Bauern kommen schon lange nicht mehr zur Sitzung, sondern befleißigen sich darin, ihre Produkte im Schieber- und Schleichhandel abzusetzen, und niemand schreitet dagegen ein. Die Regierung erlässt Höchstpreise, aber niemand richtet sich danach. Die Pflicht der Regierung wäre es auch, nicht nur die Erlasse für die Höchstpreise herauszugeben, sondern auch für deren strikte Durchführung Sorge zu tragen.“

Wohnungsnot zog Eingriffe ins Eigentumsrecht nach sich

Eine zusätzliche große Herausforderung gerade für die „einfachen Leute“ war, dass 1919 ein noch größerer Mangel an Wohnraum als heute herrschte. Dieser zeichnete sich schon vor dem Ersten Weltkrieg ab, hauptsächlich wegen des starken Bevölkerungswachstums und setzte sich in den ersten Kriegsjahren noch fort (Kindersegen nach Heimaturlaub der Soldaten). Während des Krieges wurde nur ein einziges neues Wohnhaus in Murrhardt gebaut.Im März gab Stadtschultheiß Karl Blum bekannt, dass Murrhardt vom württembergischen Innenministerium als Gemeinde mit Wohnungsmangel bestimmt worden war.

Um dieser Not rasch abhelfen zu können, erließ das Stadtschultheißenamt eine ganze Reihe von Anordnungen, die mit erheblichen Eingriffen in das Eigentumsrecht verbunden waren. So durften Privatgebäude nicht ohne Genehmigung abgebrochen werden. Leer stehende Wohnungen oder zu Wohnzwecken geeignete Wohnungsteile und Räume mussten beim Wohnungsamt des Stadtschultheißenamts gemeldet werden. Auch Räume, die zum Wohnen genutzt werden konnten, durften nicht zu anderen Zwecken verwendet oder umgewandelt werden, wie als Lager, Werkstatt, Geschäfts- oder Diensträume. Überdies mussten als Wohnraum geeignete leer stehende Räume oder Gebäude, die bisher anderweitig genutzt wurden oder über den nötigen Bedarf hinausgingen, auf Verlangen des Stadtschultheißenamts abgetreten werden.

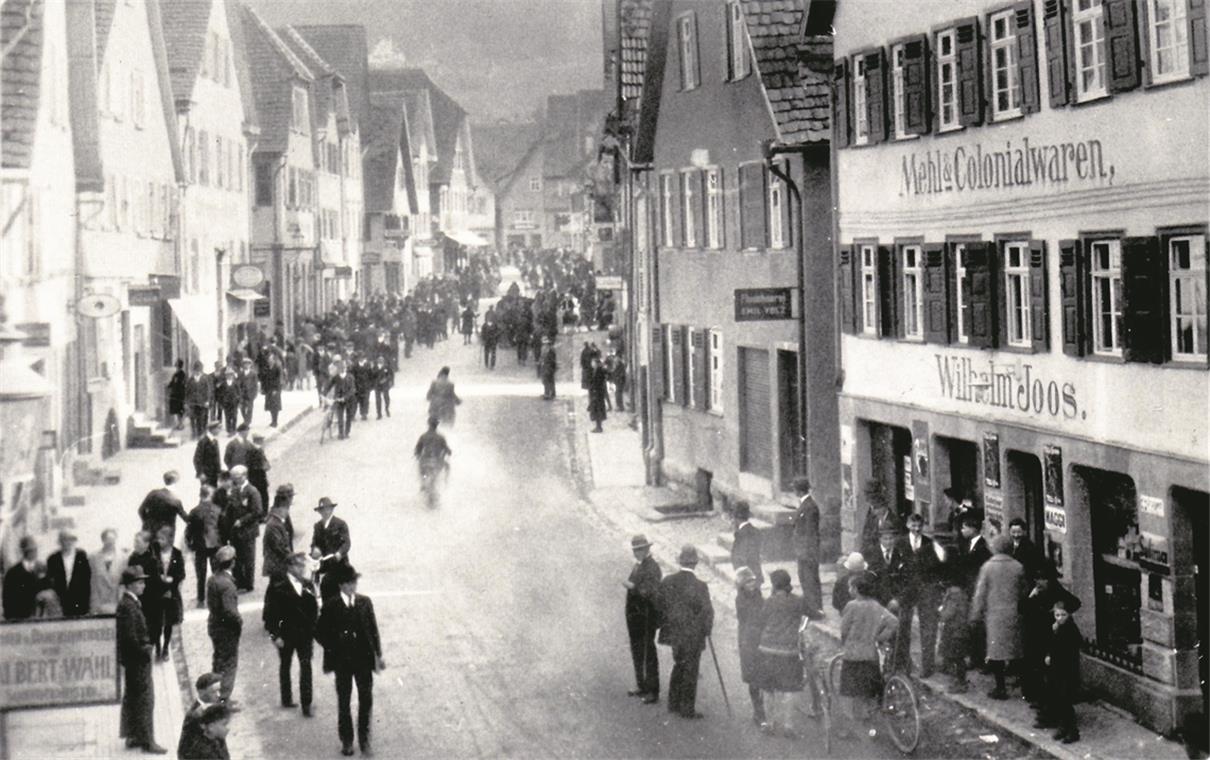

Belebte Hauptstraße um 1920, doch die Zeit ist von Mangel geprägt – Lebensmittel sind knapp, genauso wie der Wohnraum.

Auch in Württemberg hatte der Erste Weltkrieg verheerende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung, die unter Mangelernährung und Epidemien litt. Die Bewältigung der Weltkriegsfolgen stellte die Landesregierung vor große Schwierigkeiten. Wichtigste Aufgaben waren die Garantie von Sicherheit und Ordnung, die Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration der Soldaten in das soziale und berufliche Leben sowie die Umstellung der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft. Hinzu kamen die Bewältigung des Wohnungsmangels, die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung sowie die Versorgung der Bevölkerung mit Brennmaterialien, insbesondere im harten Winter von 1919.

Aufgrund der bürgerlichen Ausrichtung Württembergs war der Umsetzung eines Rätemodells auf württembergischem Boden keinerlei Erfolg beschieden, wenngleich noch im März 1919 kommunistische Umsturzpläne existierten. Wichtige Schritte zur demokratischen Umgestaltung Württembergs waren die Wahlen zur verfassungsgebenden Landesversammlung am 12. Januar 1919, wobei SPD, DDP und Zentrum siegten und die vom Sozialdemokraten Wilhelm Blos geleitete Regierung demokratisch legitimierten. Ihn wählte die Landesversammlung im März 1919 zum Staatspräsidenten (damalige Bezeichnung im Volksstaat Württemberg, heißt heute Ministerpräsident), und im April 1919 stimmte die Landesversammlung mit großer Mehrheit der ausgearbeiteten Verfassung für den Volksstaat Württemberg zu. Damit verloren die immer noch bestehenden Arbeiterräte ihren Einfluss und lösten sich nach und nach auf.