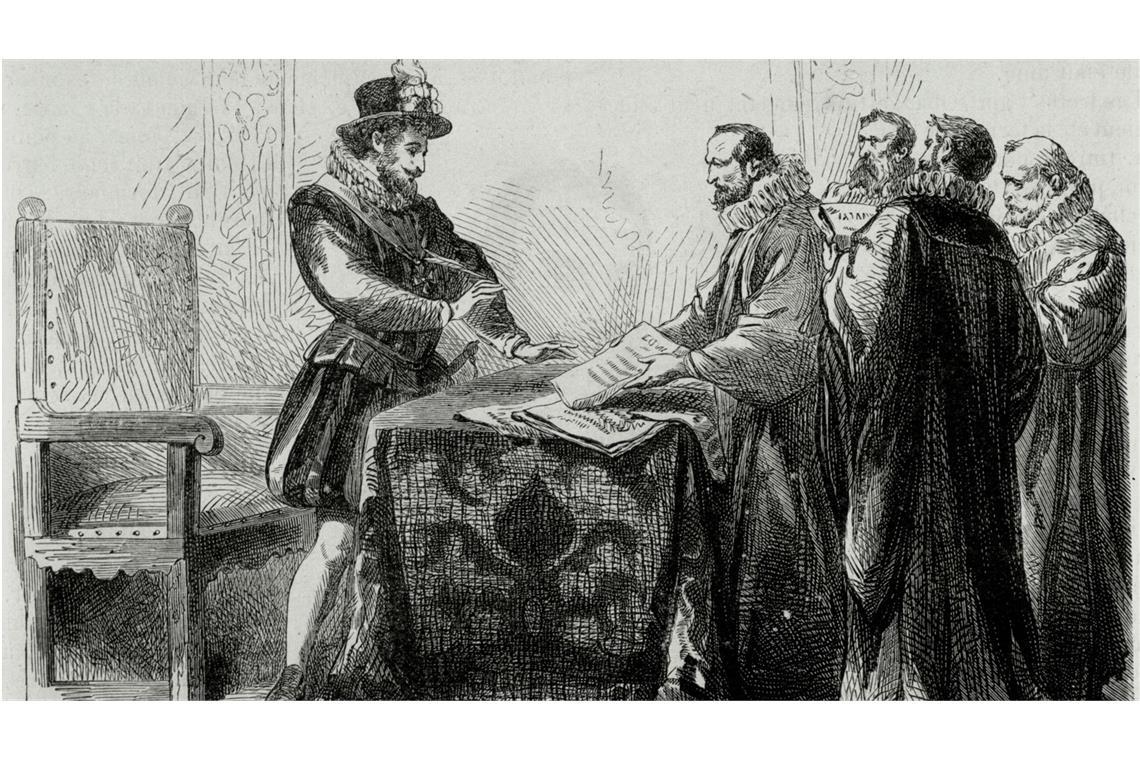

Was geschah am . . . 13. April 1598?

Der französische König Heinrich IV. unterzeichnet das Edikt von Nantes

Das Edikt von Nantes war der bedeutendste Gesetzesakt von Heinrich IV. Es ermöglichte nach 36 Jahren des Bürgerkrieges in Frankreich ein friedliches Zusammenleben von Katholiken und Protestanten.

© Imago/KHARBINE TAPABOR

Der französische König Heinrich IV. unterzeichnet am 13. April 1598 das Edikt von Nantes.

Von Markus Brauer/dpa

Noch 427 Jahre danach sind sich die Historiker nicht einig: Hat das berühmte Edikt von Nantes zu jener Zeit wirklich den Protestanten Frankreichs oder nicht doch mehr den Katholiken genutzt? Umstritten war es schon damals.

Ende der Hugenottenkriege

Mit dem Edikt war es König Heinrich IV. 1598 gelungen, die seit Jahrzehnten andauernden Hugenottenkriege zu beenden. Sein ganzes Geschick und seine ganze Macht musste er aufbieten, um seine Initiative zum Erfolg zu machen.

Der zum Katholizismus übergetretene Heinrich von Navarra räumte der protestantischen Minderheit damals die staatsbürgerliche Gleichstellung ein. Schon vorher seien ihnen Freiheiten zugestanden worden, schreibt im Jahr 2020 verstorbene Historiker Jean Delumeau. „Die große Neuigkeit des Ediktes von Nantes, wie sie im Licht der Geschichte sichtbar wird, ist, dass es angewandt wurde.“

„Cujus regio, eius religio“

Die klassisch gewordene Formel „Cujus regio, eius religio“ – „Wessen das Land, dessen die Religion“ –, nach der alle Untertanen mit ihrem Glauben ihrem Herrscher zu folgen hatten, galt nicht mehr. Das war einmalig im Europa jener Zeit.

Zwei Jahre hatten die Beauftragten des Königs und die Vertreter der Protestanten verhandelt, um das Blutvergießen, das sich in der „Bartholomäusnacht“ im Jahr 1572 grausam zugespitzt hatte, zu beenden. Acht kurzlebigen Friedensschlüssen war dies zuvor nicht gelungen.

Gewissensfreiheit für Frankreichs Protestanten

Als Heinrich IV. dann am 13. April 1598 das Edikt erließ, bestätigt er zwar den Katholizismus als Staatsreligion. Zugleich erkennt der König aber den Vertretern der Reformation Gewissensfreiheit und die örtlich begrenzte Ausübung ihres Kultes zu. Sie erhalten „Sicherheitsplätze“, konfessionell gemischte Gerichtshöfe werden gebildet.

Damit wird zum ersten Mal in Europa ein von der Politik unabhängiger Raum anerkannt. Das Edikt ist zwar nicht die Gründungsakte religiöser Toleranz. Aber die noch heute für Frankreich maßgebende Trennung von Staat und Kirche – das Prinzip der Laizität – wird erkennbar.

Pluralismus als verpflichtendes Erbe

Die „Anerkennung der Unterschiede“ war für den im Jahr 2019 verstorbenen französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac einer der wichtigsten Aspekte des Ediktes. „Der Pluralismus ist unser wichtigstes Erbe“, sagte er einmal.

Dialog, Pragmatismus und politische Intelligenz, Mut und Wagemut hätten bei Heinrich IV. zu einer Entscheidung geführt, die vom Volk unterstützt wurde. Dass aber Ludwig XIV. das Edikt 1685 vollständig wieder aufhob, zeige auch, dass „nichts endgültig erreicht ist, und dass man nie an Wachsamkeit nachlassen darf“, so Chirac weiter.