Der Weg vom Scheitern zum Schaschlikspieß

Interview Im neuen Roman von Titus Simon sieht sich die Hauptfigur Friedel Stirner vor einem Scherbenhaufen. Er steht ohne Job da und seine Frau hat ihn verlassen. Entstanden ist die desillusionierte Roadstory des Murrhardter Autors und Sozialwissenschaftlers während der Coronazeit.

© Alexander Becher

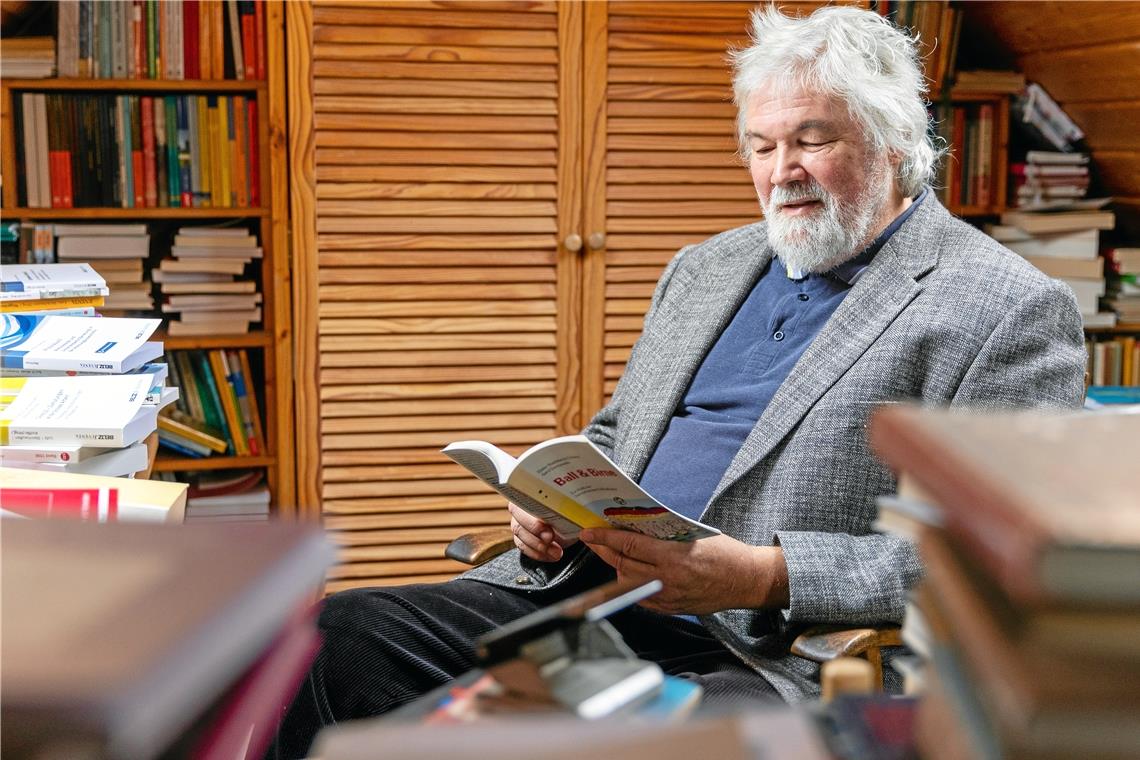

Titus Simon in seinem Bücherzimmer – einer seiner Schreib- und Arbeitsorte. Simon ist in der Walterichstadt aufgewachsen und versteht sich als Murrhardter, lebt aber schon lange einen kleinen Sprung über die Kreisgrenze entfernt in Oberrot. Foto: A. Becher

Wenn man in Ihren neuen Roman „Brachiale Lust beim Töten rotbrauner Nacktschnecken“ einsteigt, wirkt er wie eine unfreiwillige Abkehr des Helden aus einem wirtschaftlichen Haifischbecken, die sich allmählich zu einer Roadstory entwickelt. Was hat Sie an Ihrer Hauptfigur Friedel Stirner gereizt?

Die Figurenentwicklung ist von einem Impuls mitgetragen, der auf meine frühere Arbeit als Abteilungsleiter auf der Erlacher Höhe zurückgeht. Menschen, denen ich von meiner Arbeit mit Wohnungslosen erzählt habe, waren oft erstaunt. Es gab dort nämlich auch Klienten, die von der beruflichen Qualifikation her weit oben standen wie Chef- oder Oberarzt, Staatsanwalt, Richter oder Lehrer. Einerseits hat das Scheitern im Leben oder in der Gesellschaft schon etwas mit Armut und Reichtum zu tun. Das ist für mich auch ein wichtiges Thema. Andererseits können Umstände eintreten, die jemanden scheitern lassen, der vermeintlich in einer völlig abgesicherten Position ist. Der zweite Impuls war, in ein Milieu einzutauchen, das nicht meines ist. Insofern werden Leserinnen und Leser enttäuscht, die biografische Facetten in diesem Roman suchen. Es gibt einige Orte, die mir vertraut sind, aber die Bezüge sind marginal und alles, was die zentrale und dynamische Handlung angeht, ist erfunden.

Also pure Fiktion?

Ja. Ich habe mich in zwei Lehrbücher für Controlling im Hochbau eingelesen, also für mich eine fremde Sphäre. Da war der Wunsch, rein fiktiv zu schreiben. Alle anderen Bücher vorher, ob die Trilogie oder „Wir Gassenkinder“, waren mit relativ viel Recherche verbunden. Das konnte ich hier gut eingrenzen. Und ich wollte eine Figur kreieren, die relativ autonom ist und bei der es nicht um einen ökonomischen Absturz im engeren Sinne, sondern um eine Lebenskrise geht. Hinzu kam die zweite Grundidee. Was ist aus den Menschen geworden, mit denen man früher befreundet war oder sogar eine Liebesbeziehung hatte? Und dann gibt es noch den Garten als wiederkehrende Szenerie inklusive penetrantem Nachbarn, das ist so ein kleiner Running Gag. Da kommt meine erst spät gewachsene Neigung zur Gartenarbeit ein bisschen zum Tragen. Während der Coronazeit waren wir viel auf unserem Grundstück gegenüber. Das sind die wenigen Stellen mit realem Bezug. Wenn eine Schnecke den dünnen Strang deines wunderbar gewachsenen Kürbisses durchbeißt, dann bist du schon echt sauer. Und insofern kommen bei uns auch Schaschlikspieße zum Einsatz.

Noch mal zurück zu Friedel Stirner. Würden Sie sagen, er ist für Sie eine schwache oder eine starke Figur?

Bevor er entlassen wird, ist er ein sehr präsenter, starker, erfolgreicher Typ. Und dann gibt es seine beiden besten Freunde, die sind das Gegenstück, quasi die Looser, stehen beruflich und privat nicht auf der Sonnenseite und profitieren auch von ihm, weil er sie im Rahmen seiner Tätigkeiten immer wieder beschäftigen kann.

Die beiden haben mit seinem Ausscheiden aber auch verloren.

Ja, er will sich eigentlich völlig zurückziehen, und in diesem Tief taucht seine Tochter auf. Sie hat ihr Studium noch nicht abgeschlossen und ständig wechselnde Beziehungen, kommt aber besser durchs Leben, als er das von seinen stereotypen Vorstellungen her wahrnimmt. Und weil es keine Hobbys oder anderen Betätigungsfelder gibt, bringt sie ihn auf die Idee, sich mal um seine früheren Liebschaften zu kümmern und dabei der Frage nachzugehen, was aus den Frauen geworden ist. Anfangs ist er empört und weist den Vorschlag als grobe Unverschämtheit zurück.

Obwohl er sich seinen ehemaligen Liebschaften dann doch zuwendet, findet sich wenig Erbauliches. Ist die Beziehungsebene ein Spiegel des Berufslebens beziehungsweise lassen sich die Welt der Arbeit und die private in gewisser Weise nicht trennen?

Das geht über meine Überlegungen zum Buch hinaus. In den meisten Fällen ist das wohl miteinander verwoben. Also eine skalpellscharfe Trennung zwischen Privatem und Beruflichem, was sich ja viele Menschen wünschen, ist nicht möglich, das eine beeinflusst das andere. Gleichsam ist es im Roman komprimiert, weil ich schon dramatische Schicksale der Frauen drinhaben wollte. In zwei Fällen sind sie sehr hart und extrem, was mit deren Lebenspartnern zu tun hat.

Der Grundton des Romans ist nüchtern bis melancholisch-desillusioniert.

Wissen Sie, mit was das zu tun hat?

Das ist die Frage. War es eine bewusste Entscheidung, um es dem Leser nicht so leicht zu machen? Oder hat es mit der Coronazeit zu tun?

Das Buch hat mit dem Thema Corona nichts zu tun, aber die Hauptarbeit lief während der Lockdowns. Ich hab einen eigenen Rhythmus entwickelt – schreiben, im Garten arbeiten, Holz machen, schreiben. Bei meinem Nachbarn habe ich nach und nach zwei Bäume, die gefällt werden mussten, komplett mit der Hand zerlegt, weil der Sport weggefallen ist. Und so hatte ich mein kleines Work-out. Im Sommer war ich schwimmen, an Seen oder im Freibad. Das Dumme ist nur, dass man Ideen dann oft nicht schnell genug aufschreiben kann.

Im Wasser ist das nicht so einfach.

Da ist es mir leider auch schon passiert, dass ich fantastische Ideen später einfach vergessen hatte. Manchmal kommen sie wieder, manchmal nicht. Wenn du einen Roman schreibst, beginnst du schon ein Stück weit darin zu leben. Mir ist sehr wichtig, dass er trotz einer fiktiven Handlung immer realitätsnah ist. Vielleicht rührt daher die größere Nüchternheit. Zudem kam Corona, wobei ich ja das Privileg habe, nicht mehr berufstätig sein zu müssen.

Sie haben Romane, Erzählungen,

Sach- und Fachbücher geschrieben. Welches Werk würden Sie als das Entscheidendste in Ihrer Entwicklung als Autor bezeichnen und warum?

Das ist eine schwere Frage. Es gibt eine Erzählung, die ist schriftstellerisch unbedeutend, für mich aber sehr wichtig, und zwar über meine Bundeswehrzeit. Dort war ich fünf Monate als Verweigerer und kam, weil ich den Befehlen nicht Folge geleistet habe, 52 Tage in den Arrest. Diese Erzählung zu schreiben, hat mir die Ahnung vermittelt, es kann funktionieren. Dann habe ich einen Krimi geschrieben. Es war mein auflagenstärkstes Buch und der erste deutschsprachige Fußballkrimi, wie ich später erfuhr. Trotzdem war für mich klar, es gibt bessere Krimischreiber. Vielleicht nehme ich mich dieses Genres trotzdem noch mal an, weil noch ein Thema in der Schublade liegt – Machenschaften in der Abfallwirtschaft. In meiner Zeit als geschäftsführender Referent für Umweltpolitik und Öffentlichkeitsarbeit des Nabu Baden-Württemberg habe ich mich mit dieser Thematik beschäftigt.

Und die historischen Romane?

Auch die Trilogie war ein wichtiger Schritt, „Wir Gassenkinder“ vielleicht auch ein bisschen kühn. Manche haben gesagt, das hätten sie nicht gemacht, so offen zu schreiben, wenn man noch am Ort des Geschehens und des Beschriebenen lebt. Gleichzeitig gab es Rückmeldungen von Lesern, die genau diese Offenheit als bereichernd empfanden. Jetzt kommen also Friedel Stirner, seine einschneidenden Begegnungen und die Schnecken. Könnte bei manchen auch Irritationen auslösen, aber ich bin gespannt drauf.

Sie haben angedeutet, dass es jetzt kein so richtig greifbares neues Projekt gibt, außer vielleicht den Müllkrimi. Wie gehen Sie damit um?

Themen, bei denen viel Persönliches mit reinspielt, möchte ich zurzeit nicht weiterbeackern. In Bezug aufs Schreiben spüre ich deshalb aber keinen Blues, sondern vielmehr eine entspannte Leere. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt nicht unbedingt was Neues schreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht noch irgendwann mal diesen Krimi angehe.

Das Gespräch führte Christine Schick.

Der Roman „Brachiale Lust beim Töten rotbrauner Nacktschnecken“ erscheint dieser Tage im Dr.-Ziethen-Verlag, Oschersleben. Das Buch ist mit Bildern des Murrhardter Kunstmalers Heiner Lucas gestaltet. ISBN 978-3-86289-207-5, 18 Euro.

Der Autor Titus Simon, Jahrgang 1954, ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und sechs Enkel. Er studierte Rechtswissenschaften, Sozialarbeit, Pädagogik und Journalistik, arbeitete von 1975 bis 1992 mit jugendlichen Gewalttätern, in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe und hatte von 1992 bis 1996 die Professur „Jugend und Gewalt“ an der FH Wiesbaden und ab 1996 für „Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung“ an der Hochschule Magdeburg-Stendal inne. Mittlerweile in Pension ist er ehrenamtlich und schreibend tätig.