Die Fotosynthesemaschine

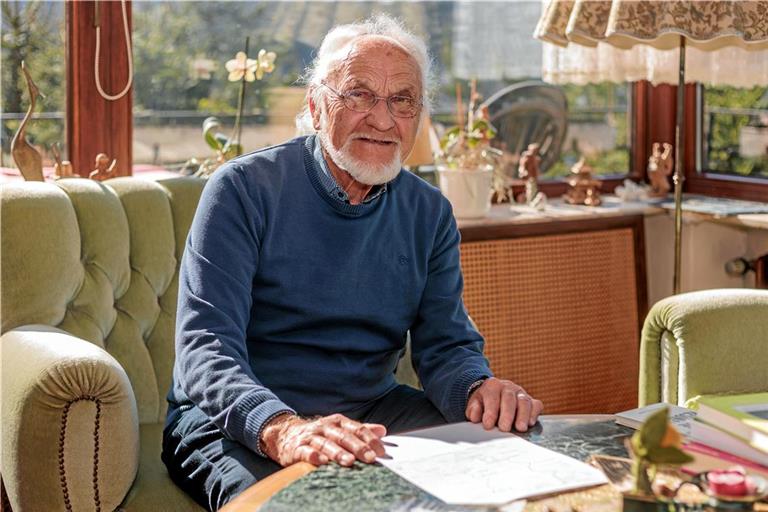

Förster Jörg Brucklacher präsentiert die Buche in seiner Vortragsreihe „Baumbegegnungen“ an der Volkshochschule Murrhardt

Ein facettenreiches, naturwissenschaftliches und kulturhistorisches Porträt der Buche, die einst eine Hauptbaumart in natürlich gewachsenen mitteleuropäischen Wäldern war, präsentierte Förster Jörg Brucklacher vor vielen Zuhörern mit einer Fülle wunderschöner Fotoimpressionen.

Immer dem Licht entgegen: Die Buche fängt mit ihrer spezifischen Wuchsform und Blattausrichtung jeden Lichtstrahl auf, was den Waldboden darunter dunkel und artenarm macht. Trotzdem nutzen Buschwindröschen und Bärlauch die kurze Zeit im Frühjahr, bevor sich die Blätter voll entfaltet haben und sie so ihre nötige Portion Licht abbekommen. Fotos: J. Brucklacher

Von Elisabeth Klaper

MURRHARDT. Kurzweilig erzählte er in diesem Vortrag der Reihe „Baumbegegnungen“ an der Volkshochschule Murrhardt Wissenswertes über Botanik, Verwendung, Geschichte und Poesie rund um die Rotbuche, deren Name vom rötlichen Holz abgeleitet ist. Sie war in der Zeit von etwa 800 vor bis 800 nach Christus die vorherrschende Baumart. Die Weiß- oder Hainbuche gehöre zu den Birkengewächsen, stellte der Förster im Zimmertheater des Grabenschulhauses klar. „Die Buche ist eine sehr produktive Fotosynthesemaschine, hat über eine halbe Million Blätter, braucht täglich 400 Liter Wasser und erzeugt 20 Kilogramm Sauerstoff und Traubenzucker.“ Da die Buche mit ihrer spezifischen Wuchsform und Blattausrichtung jeden Lichtstrahl auffange, sei der Waldboden darunter dunkel und artenarm. Doch nutzten Buschwindröschen und Bärlauch die kurze Zeit im Frühjahr zum Blühen, bevor sich die Buchenblätter voll entfalten. Zwischen verschiedenen Bäumen komme es hin und wieder zu Kontakten und Verwachsungen, ebenso zwischen einer Buchenmutter und ihren Kindern.

Im 15. Jahrhundert wurde die Blutbuche, eine Spontanmutation, deren Blätter der Farbstoff Anthocyan tiefrot färbt, erstmals erwähnt und seit dem 18. Jahrhundert für Parks und Gärten kultiviert. Weitere Spielarten sind die Hängebuche, die schlitzblättrige Buche und die knorrig verdrehte Süntelbuche, auch Teufelsholz genannt, aus dem niedersächsischen Süntel-Mittelgebirge zwischen Hannover und Hameln. Die Buchenknospen sind lang und dünn, aus jeder wachsen mehrere Blätter, die im Frühjahr eine leuchtend hellgrüne Farbe und einen Wimpernsaum zeigen.

Laut Konrad von Megenbergs „Buch der Natur“ von 1350 kochten die Armen daraus im Spätmittelalter ein Mus. „Buchenblätter sind essbar und schmecken säuerlich wegen der enthaltenen Oxalsäure“, erklärte Brucklacher. Der Wind bestäubt die weiblichen, mit rötlichen Wuschelhaaren besetzten Blüten, die männlichen Blüten sehen aus wie kleine, runde und pelzige Lebewesen. Die glatte, dünne Rinde verlocke dazu, etwas hineinzuschnitzen, und an den Stämmen finden sich ab und zu sogenannte Buchenperlen, kugelförmige hölzerne Ausstülpungen.

„Buchenholz ist hart, langlebig und eignet sich am besten für Möbel“, sagte der Förster. Als Beispiel nannte er den weltweit meistverkauften, zusammenschraubbaren Thonet Kaffeehausstuhl Nr. 14. Im 19. Jahrhundert entworfen, wird er aus zwei Stunden lang weich gekochtem gebogenen Buchenholz hergestellt. Doch in der hiesigen Region dien(t)e Buchenholz hauptsächlich als Brennholz und noch bis ins 20. Jahrhundert zur Glas-, Pottasche-, Seifen- und Holzkohleherstellung in Kohlenmeilern.

Die Bucheckern genannten Früchte „sind essbar und schmecken süßlich, enthalten aber einen Giftstoff, der durchs Rösten zerstört wird“. In Not- und Kriegszeiten gewann man Öl aus ihnen. Das alte Sprichwort „viel Buch – viel Fluch“ gelte bis heute: „In Jahren einer Bucheckern-Mast“, wenn es also massenhaft Bucheckern gibt, „vermehren sich die Mäuse explosionsartig und verbreiten den Hantavirus“, der eine teils lebensgefährliche Infektionskrankheit auslöst, warnte Brucklacher. Die Buchenblätter nutzte die Bevölkerung in den Alpen und in Skandinavien noch bis etwa 1960 als Füllmaterial für Betten und Matratzen.

Buchen sind Lebensraum für verschiedene Insekten, wie den kleinen Buchenspringrüssler oder die große und kleine Buchenblattgallmücke, die die Bildung kleiner roter Zäpfchen oder weißer runder Bällchen auslösen. Der Schwarzspecht „sucht sich gesunde Buchen aus und bohrt seine Höhle hoch oben in den Stamm, dort ist er sicher vor dem Marder“. Doch: „Die Buche erkennt, wer sie abfrisst, und reagiert mit Abwehrmaßnahmen, so produziert sie gerbstoffreichere Blätter bei Wildverbiss durch Rehe“, stellte der Förster fest.

Abschließend ging er auf die vielfältigen kulturhistorischen Aspekte der Buche ein. In Deutschland gebe es 1567 Ortsnamen, in denen die Buche vorkomme, so tragen 86 Gemeinden den Namen Buchholz. Der Rat, bei Blitzschlag solle man den Eichen weichen und die Buchen suchen, dürfe nicht befolgt werden: „Wer unter einem Baum steht, in den der Blitz einschlägt, ist tot“, stellte der Förster klar. Doch da Buchen meist in Gruppen stehen und das Regenwasser dank ihrer besonderen Zweigarchitektur an den Zweigen zum Stamm laufe, fließe der Strom mit dem Wasser am Stamm zu Boden, sodass der Baum unversehrt bleibe.

Aus der Antike sei eine innige Buchenumarmung überliefert durch den „etwas verrückten“ Senator Gaius Sallustius Crispus Passienus, zweiter Gatte Agrippinas der Jüngeren, Mutter des Kaisers Nero. Im 15. Jahrhundert „gestand die französische Nationalheilige Jeanne d’Arc im Prozess, eine Feenbuche als altes heidnisches Baumheiligtum bekränzt zu haben“. Die himmelwärts strebenden Kathedralen der Gotik „wurden von Buchenwäldern inspiriert“, die wie imposante Hallen mit hohen Säulen wirken, und in der Romantik waren solche „Buchenhallen“ beliebte Veranstaltungsplätze, die auf einigen Gemälden verewigt sind. Überdies trug Jörg Brucklacher einige wunderschöne Buchengedichte vor. So Viktor von Scheffels „Waldpsalm“, in dem er den Buchenwald als „Waldbasilika“ bezeichnet, sowie Lyrik von Eduard Mörike und Rose Ausländer.