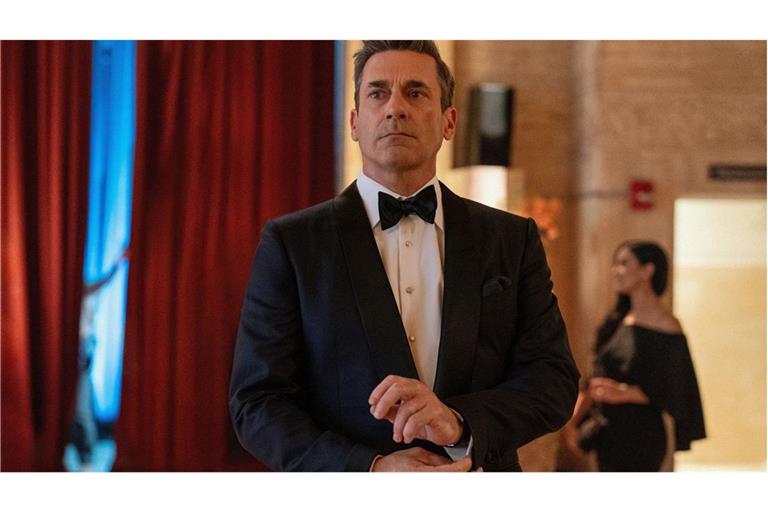

Zum Tod von Gene Hackman

Ein Kerl, so groß wie ganz New York

Gene Hackman war eine veritable Hollywood-Legende. Aber mit 40 Jahren hatte er den Durchbruch noch nicht geschafft, schien verdammt dazu, immer kleine Nebenrollen zu spielen. Dann kam „The French Connection“.

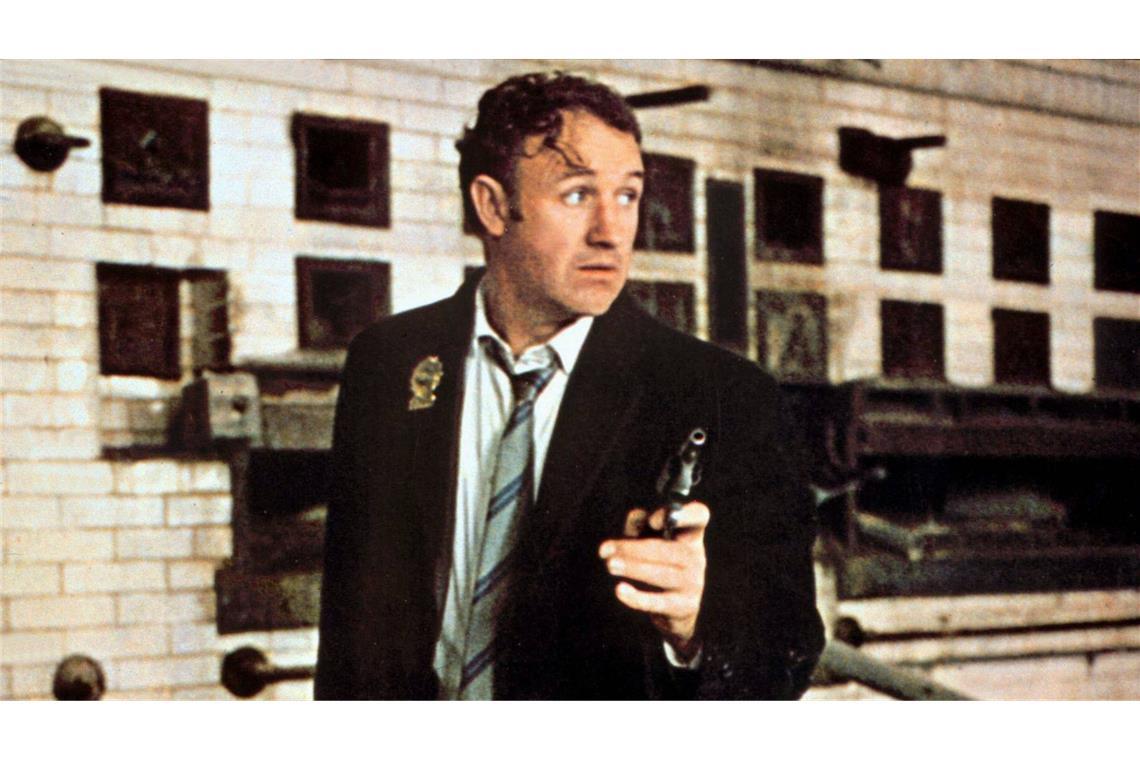

© imago images/Mary Evans/Rights Managed via www.imago-images.de

Gene Hackman in seiner Rolle als Cop Jimmy „Popeye“ Doyle: Die brachte ihm den Oscar.

Von Thomas Klingenmaier/Theresa Schäfer

Man schreibt es oft, aber in seinem Fall stimmt es: Gene Hackman war das, was man eine Hollywood-Legende nennt. Nun ist er mit 95 Jahren gestorben. Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden tot in ihrem Haus gefunden. Ein Nachbar hatte die Polizei gerufen, weil er um die beiden besorgt war. Als die Polizisten nach den Hackmans schauten, fanden sie die Leichen der beiden, auch ihr Hund war nicht mehr am Leben. Offenbar schied das Paar freiwillig aus dem Leben.

Aus Hollywood hatte sich Gene Hackman schon vor Jahren zurückgezogen. Sein Durchbruch in „Tinsel Town“ kam spät, aber dann mit Macht. Hackman entsprach nie dem Schönheitsideal der Traumfabrik, doch am Ende wurden gerade seine Knollennase und die Stirnglatze zu seinen Markenzeichen. „French Connection“, der Klassiker aus dem Jahr 1971, ist der Film, mit dem er für immer verbunden sein wird. Zu Hackmans 90. Geburtstag im Jahr 2020 hatte unser Kollege Thomas Klingenmaier „French Connection“ noch mal angeschaut. Als Würdigung eines wahrhaft Großen des Filmgeschäfts veröffentlichen wir diesen Text nun noch einmal.

Keiner kennt New York abseits der Sehenswürdigkeiten so gut wie er. Keinem zeigt sich die Stadt so ungeschminkt. Wo der Cop Jimmy „Popeye“ Doyle auch hinblickt, er sieht nur Typen, die Dreck am Stecken und Drogen in der Tasche haben, die gerade ein krummes Ding drehen und das nächste bereits planen. Wenn er sich durch die Straßen und Kneipen bewegt, ist er ganz in seinem Element und chancenlos fremd – ein Widerspruch, der ihn körperlich zu zerreißen droht.

Wenn die Kamera in „French Connection“, einem der großen US-Filme der 1970er Jahre, den von Gene Hackman gespielten Doyle draußen in der realen Stadt zeigt, bei Überwachungen, Beschattungen, Verfolgungsjagden, scheint da eine wütende, trotzige, mal schmuddelige, mal billig aufgetakelte Zusammenballung von Häusern, Räumen, Menschen und Gegenständen Widerstand zu leisten wie dichtes Unterholz einem zerkratzt Hindurchtaumelnden. Doyle will aufräumen, aber dieser Moloch will nicht aufgeräumt werden. Damit ist Doyle ein Wahnsinniger. Wahnsinnige Typen wiederum nimmt diese Stadt eng an ihre Brust.

Der Regisseur mag Hackman nicht

Als Hackman 1970 die Rolle annimmt, ist er nicht die Kinolegende, die er aus heutiger Sicht schon immer gewesen zu sein scheint. Er ist einfach noch ein Typ, der schon ein paar Filme gemacht, aber den Durchbruch nicht geschafft hat. Er ist 40, sein Vorderhaupt schon ziemlich kahl: eigentlich das Ende für Staraspirationen, die hart ruckelnde Weiche auf das Seitengleis des ewigen Nebendarstellers.

Bei „French Connection“ hat Hackman ein weiteres großes Problem: Der Regisseur William Friedkin mag ihn nicht, traut ihm die Rolle nicht zu. Er wartet auf einen wie Roy Scheider, der Doyles Partner Buddy Russo spielt, den Vernünftigen im Duo, der den aggressiven, auf Instinkte vertrauenden, auf Regeln pfeifenden Doyle als einziger zügeln kann. Von Scheider ist Friedkin, der seit zwei Jahren versucht, die Verfilmung eines realen Falls hinzubekommen, der echte Cops in New York auf Einsätzen begleitet und sich anschließend in Kneipen ihre Kriegsgeschichten erzählen lässt, sofort begeistert. Hackman kommt ihm wie ein Leichtgewicht vor, einer, der die Manie, die Brachialität, das Charisma des echten Cops Eddie Egan nie wird auch nur andeuten können.

Lauter Regelbrüche

Vor der Kamera aber wird Hackman zu einer Mischung aus Berserker, Spitzbube und Endzeitpoeten, der seine surrealen Gedichte mit Fäusten auf die Leiber von Unterweltgestalten bläut. Hackmans Popeye Doyle scheint von der Gewissheit durchdrungen, wenn man New York und ihn nebeneinander stelle, seien sie beide gleich groß, und mit den richtigen Schuhen rage er ein paar Zentimeter höher. Dann wieder schleudert der ohnmächtige Frust ihn hin und her, wenn ihm im U-Bahn-Gedränge ein schlüpfriger Verdächtiger entkommt.

Alle sind bei diesem Film, der das Genre revolutioniert und zum Meilenstein des New Hollywood wird, euphorisiert. Regelbrüche finden vor und hinter der illusionslosen Kamera statt, die das Naturlicht säuft wie billigen Schnaps. Für das Kernstück einer langen Verfolgungsjagd Auto gegen Hochbahn schickt Friedkin einen Pontiac LeMans in den echten Straßenverkehr. Am Lenkrad ein Stuntfahrer, auf dem Rücksitz Friedkin mit der Kamera, weil die Kameraleute die Risikofahrt verweigern. In den Endschnitt kommt neben Stuntszenen auch eine echte Kollision. Fünf Oscars gewinnt „French Connection“, einer geht an Hauptdarsteller Gene Hackman. Der spielte dann nicht ausschließlich, aber immer wieder Typen, die sich wie die Größten fühlen – und von der Furcht zerfressen werden, nicht das Kleinste bewegen zu können.