SWR Vokalensemble und Synfonieorchester

Eine Sinfonie mit Stimmen

SWR-Symphonieorchester und SWR-Vokalensemble musizieren Bruckners monumentale dritte Messe.

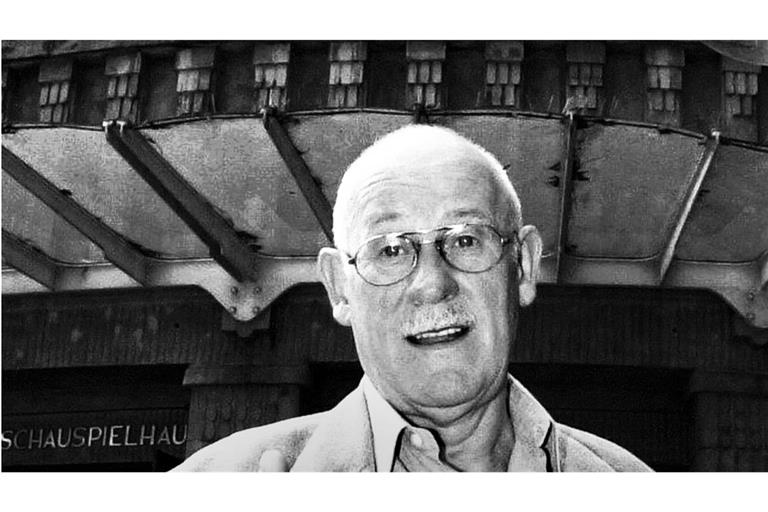

© imago/ZUMA Press/Oscar Gonzalez

Dirigent Pablo Heras-Casao

Von Susanne Benda

Klangwogen türmen sich auf, gewaltige Steigerungen. Da kommt es uns wieder in den Sinn, jenes Bild vom „erratischen Felsblock“, erfunden und viel benutzt angesichts der Unmöglichkeit, Bruckners Musik einzuordnen. Gemeinhin zielt das Felsblock-Klischee auf die Sinfonien. Doch das Werk, das beim Konzert des SWR-Symphonieorchesters am Donnerstagabend im Stuttgarter Beethovensaal erklang, gehört auch dazu. Bruckners dritte Messe in f-Moll türmt sich vor dem Publikum im Stuttgarter Beethovensaal nicht nur auf wie ein riesiges, schrundiges Gebirgsmassiv, sondern es ist in weiten Teilen rein instrumental gedacht. Gemeinsam mit dem Orchester produzieren etwa siebzig Sängerinnen und Sänger des SWR-Vokalensembles und des WDR-Rundfunkchores die von zahlreichen Wiederholungen getragenen gewaltigen Steigerungswellen, die wir von Bruckners Sinfonik kennen, und so erscheinen zumal die ersten beiden Sätze der Messe vor unseren Ohren als monumentale Klang-Monolithen. Die vier Vokalsolisten sind dabei kaum mehr als Stichwortgeber.

Manche Passagen haben fast etwas Oratorisches

Pianissimo, wie in der Partitur angegeben, nimmt Pablo Heras-Casado den Anfang nicht. Sein Zugriff ist sehr direkt – beim Kyrie und Gloria vielleicht eine Spur zu direkt (und dadurch auch eine Spur zu laut). Das Chor-Kollektiv, vor allem den Sopran, treibt das an Grenzen.

Aber dann. Im sehr bildhaft genommenen Credo haben manche Passagen fast etwas Oratorisches – so etwa der Wechsel von Solo-Tenor (da ist er endlich wieder, der so ausdrucksstarke ehemalige Staatsopern-Sänger Sebastian Kohlhepp!), Frauen- und Männerchor beim „Et incarnatus est“ und beim „Et homo factus est“. Das unbegleitete „passus, et sepultus est“ hat starke Wirkung und zeigt, dass die Chöre artikulatorisch wie klangfarblich zu guter Homogenität gelangen können. Und im schönsten Satz der Messe, dem Benedictus, steht endlich der Gesang im Vordergrund: Celli stimmen an, Violinen stimmen ein, der Chor darf leise sein. Nachdem am Ende des Agnus dei – der Dirigent ist jetzt vollständig durchgeschwitzt – die Solo-Oboe dem „Dona nobis pacem“ eine letzte Reminiszenz an das Kyrie hinterher gehaucht hat, möchte man allein sein mit dem so spektakulär unspektakulären Schluss. Wer dennoch bleibt, hört die Kammermusik-Zugabe mit dem ganz sanft genommenen Adagio aus Brahms‘ Klarinettenquintett als Akt der Versöhnung. Bruckner habe keine Werke geschaffen, sondern Schwindel, hat Brahms mal behauptet. Welch ein Irrtum!