Hamstern, tauschen, organisieren

Vor 75 Jahren: Erinnerungen an die Nachkriegszeit in Murrhardt (3) Wie die Einwohner teils kreativ improvisierten, um sich trotz großen Mangels mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs zu versorgen.

Einer der ersten Märkte fand in Murrhardt um 1950 statt. Zuvor waren Lebensmittel nur schwer zu bekommen, Rationen wurden während der Versorgungskrise 1946 stark gekürzt. Foto: Archiv Carl-Schweizer-Museum

Von Elisabeth Klaper

MURRHARDT. Nach den traumatischen Erlebnissen am Kriegsende galt es für die Einwohner der Walterichstadt, die elementarsten Grundbedürfnisse fürs tägliche Überleben zu befriedigen. Denn lange bestanden große Versorgungsschwierigkeiten, verursacht durch die starken Zerstörungen der Infrastruktur und den Arbeitskräftemangel, weil viele Männer noch nicht wieder aus Militärdienst und Gefangenschaft zurückgekehrt waren.

Nach und nach öffneten die Lebensmittelgeschäfte, im Sommer 1945 fand wieder ein Viehmarkt statt, Wochen- und Krämermärkte gab es jedoch erst wieder um 1950. Vorher spitzte sich die Lebensmittelversorgungskrise 1946 so stark zu, dass die bereits knapp bemessenen Rationen nochmals stark gekürzt werden mussten und die Bevölkerung dadurch auf eine gesundheitsgefährdende Zwangsdiät gesetzt wurde.

Deshalb unternahmen vor allem die Frauen enorme Anstrengungen, um Lebensmittel, Kleidung und andere Bedarfsartikel irgendwie zu bekommen, wobei sie oft kreativ organisieren und improvisieren mussten. In den Läden war nur ein sehr karges, oft nicht ausreichendes Angebot an Waren erhältlich. Um die dafür erforderlichen Marken, Karten und Bezugsscheine auf dem Rathaus zu erhalten, mussten alle arbeitsfähigen Frauen und Männer Ausweise oder Meldekarten vorlegen. Doch das Geld, die Reichsmark, war kaum mehr etwas wert.

Wie Eugen Gürr in seiner „Murrhardter Chronik 1945/46“ berichtet, hatte man den Wäschetrockenplatz und Sportplatz bei der Stadthalle mit Traktor und Pflug umgebrochen, um sie als Schrebergärten nutzen zu können. Diese waren rasch verpachtet und mit Nahrungspflanzen bebaut, wie alle geeigneten Flächen im und ums Städtle. Trotzdem waren viele Familien zusätzlich gezwungen, einen bald schwunghaften Tauschhandel zu betreiben und Lebensmittel bei den Bauern zu hamstern.

Der Schwarzhandel florierte, die Währung waren meist Zigaretten.

„Viele tauschten wertvolle Besitztümer wie Schmuck, Teppiche, Münzen, Silberbesteck und Sonstiges, was im Krieg nicht zerstört wurde, gegen Lebensmittel ein“, zudem packten viele Leute bei der Ernte mit an. „Auch in der Walterichstadt blühte der Schwarzhandel, meist mit amerikanischen Zigaretten als Währung. Es gab einige Einwohner, die als Schwarzhändler tätig waren und sich schadlos hielten am Elend der Bevölkerung“, berichtet Zeitzeuge Rolf Schweizer. Zugleich nahmen Diebstähle von überlebenswichtigen Dingen stark zu.

Der Heimatgeschichtskenner erzählt eine wortspielerische Anekdote aus jener Zeit: In einem kleinen Teilort brannte ein Bauer „schwarz“ Schnaps und versteckte die Fässer in seiner Scheune unter Heu und Stroh. Als die Amerikaner ins Dorf kamen und die Einwohner fragten: „Habt ihr Schnaps?“, verwiesen diese sie an den Bauer, der die Soldaten ein Gläschen probieren ließ. Der Schnaps schien ihnen so gut zu schmecken, dass sie mehr wollten. Als die Flasche leer war, schlich der Bauer in die Scheune und füllte sie von den dort versteckten Vorräten. Dies beobachtete der im Auto sitzen gebliebene Fahrer: Als der Bauer die gefüllte Flasche brachte, kam er dazu und sagte: „Ich weiß, wo der Schnaps ist.“ Er führte seine Kameraden in die Scheune und zeigte ihnen die versteckten Vorräte. Die Amerikaner lachten, nahmen einige Flaschen mit, fuhren zufrieden davon und riefen laut „Goodbye“. Später erzählte der Bauer: „Die Ami hen mein Schnaps oifach mitgnomma, bloß isch mir rätselhaft, woher die gwisst hen, wie i hoiß, weil die gschriea hen „gut Bay“.

„Lebensmittel bekam man meist in Gemischtwarenläden, die auch allerlei Artikel des täglichen Bedarfs anboten“, erinnert sich Zeitzeugin Annemarie Meindl, deren Familie damals im ersten Stock über dem Gasthof Hirsch wohnte. „Gustav Jäger füllte den Kunden seines Lebensmittelgeschäfts allerlei Zutaten zum Kochen und Backen aus großen Behältern in mitgebrachte Papiertüten ab“, wie heute wieder die Unverpacktläden. Die Auswahl an Hygiene- und Körperpflegeartikeln war noch sehr bescheiden: „Es gab nur Kernseife, kein Deo, und als Parfüm Kölnisch Wasser.“

Laut Eugen Gürrs Chronik erfolgte im Herbst 1945 eine öffentliche Ausgabe von Einheitsseife und Waschpulver an die Bevölkerung. Erst ein paar Jahre später eröffneten die ersten Drogerien, eine gegenüber vom Ochsen, die andere im abgerissenen Gebäude Brunnengasse 1, wo heute ein Parkplatz ist. „Die meisten Häuser hatten damals noch keine Toiletten mit Wasserspülung, und es gab auch kein Klopapier“, so Meindl. Stattdessen benutzte man zerschnittenes Zeitungspapier und ging auf Plumpsklos, deren Abortgruben regelmäßig von der sogenannten Schlauchartillerie der Familie Schäf geleert wurden.

„Meine Mutter fuhr mit unseren zu klein gewordenen Kinderbekleidungsstücken und Schuhen allein mit dem Fahrrad in ein kleines Dorf nahe Crailsheim, eine ziemlich weite Strecke, und tauschte diese Artikel ein gegen Lebensmittel. Bei der Rückkehr kontrollierte sie einmal einer der sogenannten Feldschützen.“ Das waren Hilfspolizisten, etwa den heutigen Mitarbeitern des städtischen Vollzugsdiensts vergleichbar. „Da musste man höllisch aufpassen, denn normalerweise konfiszierten die Feldschützen gehamsterte Lebensmittel und behielten sie für sich.“ Ebenso gingen auch amerikanische Soldaten vor.

Nach der Währungsreform waren die Schaufenster wieder gefüllt.

„In der Metzgerei Rose gab’s einmal pro Woche Wurstbrühe, die holte man in der Wurstküche in Milchkannen“, erinnert sich Annemarie Meindl. Diese Brühe ähnelte einer kräftigen Fleischbrühe und war Basis für herzhafte Suppen. „Richtige Wurst, wie wir sie heute kennen, gab es erst etwas später. In der Nachkriegszeit behalf man sich mit selbst gemachten Brotaufstrichen, unter anderem aus im Wald gesammelten Pilzen. Denn damals gab es in unseren Wäldern noch große Mengen von verschiedenen Pilzarten, darunter auch riesige Exemplare von edlen Steinpilzen“, erzählt Meindl.

Die Familie war knapp bei Kasse, „deshalb bügelte meine Mutter Hosen für eine Wäscherei und bekam einen kleinen Lohn dafür. Mein Vater war Schneider, er fertigte für uns Kinder verschiedene Kleidungsstücke aus Stoffresten aller Art.“ Mit dem Soldbuch eines Kriegsteilnehmers oder einer Soldatenerkennungsmarke bekam man Unterstützungsleistungen für Familienangehörige von der Stadtverwaltung.

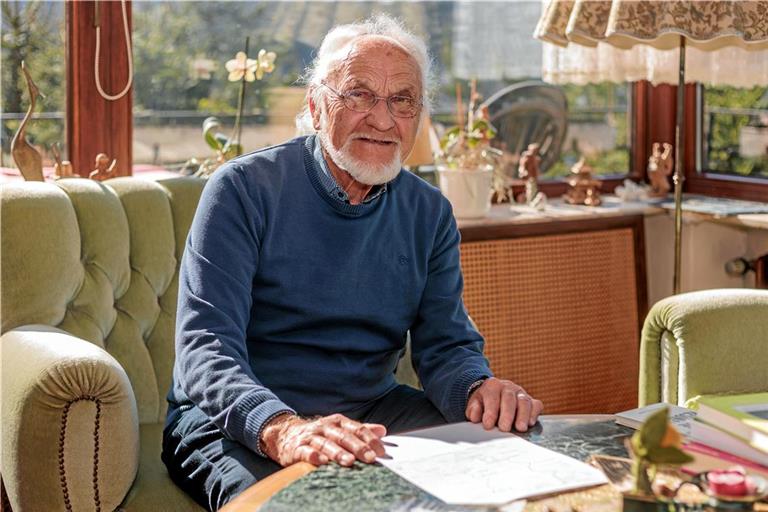

„Erst nach der Währungsreform am 20. Juni 1948 waren die Schaufenster voll, und es gab wieder alles zu kaufen. Die Leute wunderten sich: Wo kam das alles so plötzlich über Nacht her, das musste doch schon vorher da gewesen sein“, erinnert sich Zeitzeuge Helmut Klink. Dabei führte man die Deutsche Mark ein als neue Währung in den westlichen Besatzungszonen der USA, Großbritanniens und Frankreichs, aus denen 1949 die Bundesrepublik Deutschland wurde. „Bereits einige Zeit davor versteckten und horteten die Händler eine große Menge von Artikeln aller Art, darum waren gleich am nächsten Tag alle Läden vollgepackt“, erklärt Meindl.

„Vor der Währungsreform hatten die Leute zwar Geld, Karten und Marken, dafür bekam man aber nur die darauf bezeichneten Artikel, sonst gab es kaum etwas zu kaufen. Danach gab es keine Marken mehr und wieder alles zu kaufen, aber nun hatten nur noch sehr wenige genug Geld. Wenn man etwas kaufen wollte, musste man dafür mit D-Mark bezahlen. Für diesen Neuanfang bekam jeder 40 D-Mark ,Kopfgeld‘ als Start. Die Sparguthaben wurden jedoch ungünstig im Verhältnis 10:1 umgewertet: So bekam man für 100 Reichsmark nur zehn D-Mark gutgeschrieben, wodurch viele ihre Ersparnisse verloren“, verdeutlicht Klink.