Ungleiche Bezahlung

In der Kultur steigt der Gender Pay Gap weiter an

In der Kultur wächst der Einkommensunterschied zwischen freiberuflichen Männern und Frauen weiter. Eine neue Studie legt ernüchternde Zahlen vor.

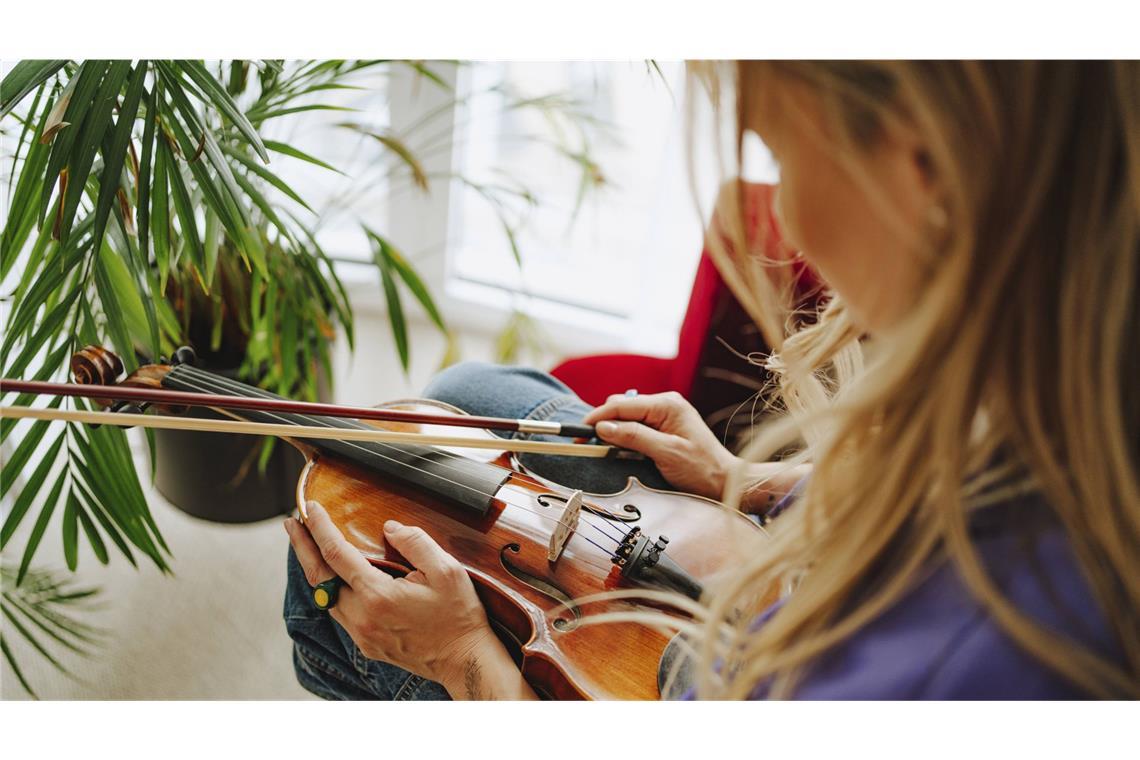

© IMAGO/Westend61//Maria Diachenko

Freiberufliche Musikerinnen verdienen deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen – und der Abstand wird sogar noch größer.

Von Andrea Kachelrieß

An allen Fronten kämpfen Berufsverbände dafür, dass die ungleiche Bezahlung von Frauen irgendwann der Vergangenheit angehört. Laut statistischem Bundesamt ging der sogenannte Gender Pay Gap im vergangenen Jahr um 2 Prozentpunkte zurück; der Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern lag demnach in den östlichen Bundesländern bei 5 Prozent, im Westen bei 17 Prozent.

Für schlechte Nachrichten sorgt in diesem Zusammenhang die Kultur. Dort ist der Gender Pay Gap bei den Freiberuflern weiter gestiegen; aktuell liegt er für die in der Künstlersozialkasse (KSK) Versicherten bei 25 Prozent. Und man ahnt: Die Kürzungen im Kulturbereich, die zum Beispiel Berlin angekündigt hat, werden die Ausgangslage für Künstlerinnen nicht verbessern.

Gender Pay Gap in der Kultur bei bis zu 46 Prozent

Die Gewerkschaft Verdi hat das Kölner Büro für Kulturwirtschaftsforschung beauftragt, die neuen KSK-Zahlen genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Studie liegt nun vor. Demnach gibt es im Bereich Komposition einen auffallend hohen Gender Pay Gap von 46 Prozent. Hoch ist er auch in den Darstellenden Künsten; hier verdienen Frauen 34 Prozent weniger. Zwar stehen Künstlerinnen im Tanz besser da; das liegt aber vor allem daran, dass Frauen hier in der Mehrheit sind und die Bezahlung deutlich unter dem Schnitt dieser Berufsgruppe liegt.

Teilzeittätigkeit als Ursache?

Den höchsten Anstieg des Gender Pay Gap gibt es in der Musik. Freiberufliche Musikerinnen verdienen im Schnitt rund 13 500 Euro jährlich – und damit 4 700 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen. Der Gender Pay Gap liegt hier nun bei 26 Prozent.

Wie gesamtgesellschaftlich hätten die unterschiedlichen Einkommen unter freiberuflichen Künstlern, so wird vermutet, auch mit der Teilzeittätigkeit vieler Frauen und der ungleichen Verteilung von Sorgearbeit zu tun. Diese führe, so die Studie, zu schlechteren Karrierechancen, finanzieller Abhängigkeit und Altersarmut. Allerdings liegen über die genaue Verteilung der Arbeitszeit keine differenzierten Zahlen vor.

Kultur werde durch die praktizierte Unterfinanzierung nicht nur für das Publikum zum Luxusprodukt. „Auch Kulturschaffende müssen sich leisten können, Kultur zu machen“, heißt es in der Studie. Mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von rund 17 000 Euro können freiberufliche Künstlerinnen weder Lebensunterhalt noch Altersversorgung stemmen, geschweige denn eine Familie versorgen.

Staat ist in der Verantwortung

Mindesthonorare und Transparenz statt Konkurrenzdruck nennt Verdi als möglichen Schritt aus der Ungleichheit. Selbstständig Kreative müssten sich für kollektive Verhandlungen organisieren sowie Tarifverträge und Basishonorare einfordern. Auch den Staats sieht Lisa Mangold, als Verdi-Bereichsleiterin für Kunst und Kultur verantwortlich, in der Verantwortung: „Kulturschaffende erhalten große Teile ihres Einkommens über die staatliche Kulturförderung. Der Staat hat die Verantwortung, den Gender Pay Gap zu schließen.“