Individualität trifft Vergangenheit

Das Interview: Vor Einweihung der Stadtkirchenorgel blickt Karl-Martin Haap von der Werkstätte für Orgelbau Mühleisen aufs Projekt

Beim Gottesdienst am Ostersonntag, 21. April, wird die neue Stadtkirchenorgel ihrer Bestimmung übergeben und erstmals vor Publikum erklingen. Dann ist die Arbeit für Karl-Martin Haap, der gemeinsam mit Rainer Knittel die Geschäftsführung der Werkstätte für Orgelbau Mühleisen innehat, und sein Team abgeschlossen. Im Interview erläutert er, was bei solch einem großen Projekt aus seiner Sicht wichtig ist, charakterisiert das Instrument und kommt auf veränderte Bedingungen für Orgeln zu sprechen.

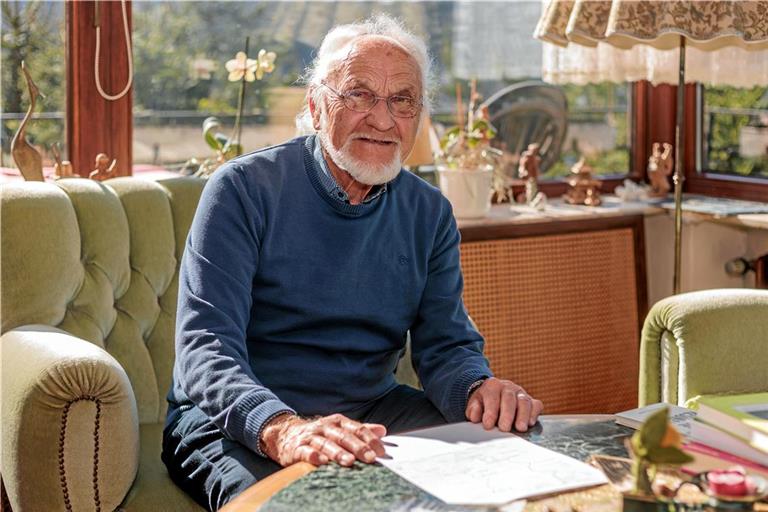

© Jörg Fiedler

Für Karl-Martin Haap ist es wichtig, bei einem so großen Projekt wie einem Orgelneubau, möglichst alle Beteiligten mitzunehmen. Foto: J. Fiedler

Von Christine Schick

In einer Beschreibung Ihres Berufs heißt es: Der Orgelbauer ist hin- und hergerissen zwischen der Ehre, Hand anlegen zu dürfen, eigener Kreativität, Ehrfurcht vor dem seltenen Stück und dem Erfolgsdruck, den Erwartungen der Theoretiker, gerecht werden zu müssen. Wo gehen Sie mit?

Einen Druck von allen Seiten empfinde ich nicht so sehr. Wir versuchen zuallererst, eine handwerklich, technisch, klanglich und optisch gut an den Kirchenraum angepasste Orgel zu bauen und hören in aller Regel auch erst damit auf, wenn wir zufrieden sind. Generell ist mein Credo, möglichst alle am Projekt beteiligten Menschen mitzunehmen. Also für uns wäre es der Super-GAU, wenn zum Schluss ein Orgelsachverständiger oder Kantor kommt und sagt, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt.

Das läuft alles im Vorfeld?

Genau, alle sollten intensiv beteiligt werden, um unsere Arbeit mitzutragen. Ich glaube auch, dass in solch einem Konsens das bessere Instrument entsteht. Jeder lernt durch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen und Sichtweisen etwas dazu. Das gilt auch innerhalb des Teams. Trotzdem werde ich etwas, das ich fachlich nicht verantworten kann, nicht umsetzen. Es kann vorkommen, dass ich sage, mehr Register an diesem Platz gehen nicht oder ich den Standort ablehnen muss, weil es einen besseren gibt. Ein anderes Beispiel ist, dass ich die alte Murrhardter Orgel nicht wie ausgeschrieben erweitern wollte, sondern ein anderes Vorgehen vorschlagen habe, was dann alle überzeugt hat.

Können Sie das kurz erläutern?

Ursprünglich war geplant, die Orgel um 15 oder 16 Register zu erweitern. Aber bei einem Instrument in diesem Zustand hielt ich das für wenig sinnvoll, so viel Geld zu investieren. Das hätte zu wenig Verbesserung und Nachhaltigkeit gebracht. Abgesehen vom schöneren Erscheinungsbild hätte die Orgel ähnliche Probleme wie bisher gehabt. Dabei gehe ich natürlich das Risiko ein, dass der Auftraggeber abspringt. In Murrhardt habe ich deswegen versucht, eine Alternative anzubieten, die nicht extrem teurer wie die Erweiterung war.

Wie schwer fällt es Ihnen, sich auf eine bestimmte Klangkonzeption bei einem Neubau festzulegen, in dem Wissen, dass sich der Geschmack und die Musik wieder ändern, das Instrument aber eventuell in den kommenden 100 Jahren oder länger nicht mehr umgebaut wird, es also eine Entscheidung für die gefühlte Ewigkeit ist?

Ich bin der Meinung, dass eine Orgel immer einen Schwerpunkt haben sollte, sei er deutsch- oder französisch-romantisch, oder er liegt im nord- oder süddeutschen Barock. Wenn sie gut gemacht und intoniert ist, kann sie so viel, dass sie über diesen langen Zeitraum Bestand hat. Eine Orgel, die ein stimmiges musikalisches Konzept hat, ist auch in der Lage, andere Literatur, für die sie nicht unbedingt geschaffen ist, gut abzudecken. Wenn ich aber versuche, eine sogenannte Universalorgel zu bauen, wird sie keinen Bereich 100-prozentig bedienen können und damit eventuell weniger Bestand haben.

Das heißt, Sie schauen sich an, welches Konzept in der Konsensfindung das sinnvollste ist, und setzen einen Schwerpunkt jenseits eines generalistischen Ansatzes?

Ich entwickle das Konzept ja nicht alleine. Entweder ist mit der Ausschreibung schon ein Konzept verbunden oder im Gespräch wird geklärt, in welche Richtung es gehen soll. Wir sind relativ offen gegenüber verschiedenen Orgelstilen und können sehr viele sehr gut bauen, sei es eine große deutsch-romantische Orgel, eine romantische Orgel im Stil von Marcussen oder eine eher französisch geprägte. Die Erfahrung lehrt, dass wenn man auf diesen Instrumenten andere Literatur spielt, als es dem Schwerpunkt entspricht, diese vielleicht nicht völlig authentisch, aber doch sehr gut dargestellt werden kann. Bei der Stiftskirchenorgel in Stuttgart könnte man beispielsweise sagen, sie hat ihren deutsch-romantischen Schwerpunkt und die erste Fremdsprache ist Französisch. So hat es der Orgelsachverständige Professor Volker Lutz ausgedrückt.

Welchen Schwerpunkt hat die Murrhardter Orgel?

Hier ist der Schwerpunkt ein Stück weit in Richtung Deutsch-Romantik verschoben. Trotzdem erlaubt die Orgel aufgrund des Positivs auch Barock, also klassische Musik wie Bach, gut darzustellen. Genauso französische Komponisten. Mit der Zeit zeigt sich das für die Organisten genauer. Aber letztlich ist es auch ein individuelles Instrument, das jemand gefällt oder nicht gefällt, so wie ein Konzert, Theaterstück, eine Lesung oder was auch immer es da an kunstvollen Dingen gibt, auf Widerspruch oder Zustimmung stoßen.

Bei diesem Projekt wurden ursprüngliche und neue Pfeifen integriert. Wie oft kommt das bei Vorhaben vor, die Sie betreuen?

Sehr oft. Das hat in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen. Früher hat’s geheißen, wir brauchen eine neue Orgel und das alte Gelump, in Anführungsstrichen, soll weg. Aber heutzutage wird überlegt, was ist noch brauchbar und wie viel kann ich dadurch einsparen? Oftmals ist es auch ein Stück weit Psychologie. Wenn es eine Orgel aus den 70er-Jahren ist, kann es sein, dass da noch Spender leben. Orgeln bestehen meist Jahrhunderte, aber es gab auch Phasen, in denen sie so gebaut wurden, dass sie diese Spanne nicht überdauerten.

Ich hab mir ganz laienhaft vorgestellt, dass man dadurch ein Stück weit eine Klangvergangenheit integriert, wenn man die Pfeifen wiederverwendet. Wo liegen dabei Chancen oder Probleme?

Es muss zum neuen Konzept passen. Mit den Pfeifen übernimmt man etwas vom alten Klang. Man ändert ihn nicht vollständig ab, sondern passt ihn an. Bei dieser Orgel ist die Zungenausstattung ein Stück weit aus der Vergangenheit übernommen worden und zwar mit einem renaissanceartigen Charakter. Das fand ich interessant, weil das ein Bereich ist, der neuen Orgeln heute meist fehlt. Früher waren wir bei den Zungen deutlich farbiger unterwegs. Das hat damit zu tun, dass heute wieder eher Romantik und Symphonik zum Tragen kommen, und da haben diese Register keine musikalische Aufgabe. Trotzdem trägt ihr Verbleib zur Vielseitigkeit dieser Orgel bei.

Wie würden Sie die Unterschiede zwischen der alten und der neuen Orgel beschreiben?

Die alte Orgel hatte sehr viele Obertonregister und im Verhältnis zur Größe sehr wenig Grundregister, damit relativ wenig Fülle und Grundtönigkeit. Dadurch war sie weniger geeignet, den ganzen Kirchenraum zu füllen. Die neue Orgel hat sehr viele Grundregister, damit sehr viele abgestufte Klangfarben, etwas weniger Obertonregister und kann so viele differenzierte Klänge schaffen. Sie ist zudem wesentlich wartungsfreundlicher, hat nun eine gut funktionierende Mechanik, Technik und Elektrik, was in der alten Orgel nicht gegeben war. Zudem haben die einzelnen Teilwerke der Orgel, also Hauptwerk, Schwellwerk, Positiv und Pedal, mehr Klangaustrittsfläche, um gut in das Kirchenschiff abzustrahlen.

Mir sind noch zwei neuartige Phänomene begegnet – dass Orgeln mit einem Schimmelproblem, weil weniger regelmäßig gelüftet oder geheizt wird, genauso wie mit einem Hitzeproblem konfrontiert sind. Begegnet Ihnen das oft und müsste man hier auch einen Blick drauf haben?

Mindestens jede zweite Orgel, die ich untersuche, ist von Schimmel betroffen. Wobei es dann in der Regel um die Orgelausreinigung geht, die alle 20 Jahre passieren sollte, verbunden mit einer großen Inspektion. Dann werden alle Pfeifen ausgebaut, ausgeblasen, kleinere Reparaturen ausgeführt und Verschleißteile ersetzt wie Filze oder Lederpolster. Bei Hitze leidet die Stimmung der Orgel, die wird aber besser, wenn die Temperaturen wieder normal sind. Bei den Zungenregistern kann es sein, dass bei 27 oder 28 Grad nicht mehr alle funktionieren. Viel schlimmer aber sind starke Feuchtigkeitsschwankungen, die an die Substanz einer Orgel gehen können. Die Orgel in Murrhardt ist so gebaut, dass sie alle Luftfeuchtigkeitswerte aushält. Da geht nichts kaputt. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit unter 40 Prozent fällt oder über 75 Prozent steigt, kann es im ungünstigsten Fall zu einer Störung kommen. Das bedeutet, dass das Holz arbeitet. Das gibt sich wieder, wenn sich die Werte normalisieren. Eine Funktionsgarantie gilt zwischen 40 und 75 Prozent.

Und der Schimmel?

Das ist ein Problem, das wir nie wieder loskriegen werden. Von den möglichen Ursachen kann ich nur ein paar aufzählen, letztendlich wissen wir es aber nicht genau. Es gibt Forschungsprojekte der deutschen Landeskirche. Dort wurde in stark betroffenen Orgeln die Pollenbelastung gemessen, außerhalb aber der fünffache Wert. Das heißt, wir haben heute ein anderes Klima. Es ist feuchter wie früher, und der Wechsel von Winter auf Sommer vollzieht sich schneller. Wir versuchen, Orgeln so zu bauen, dass die Gehäuse nicht komplett geschlossen sind und ein Luftaustausch stattfinden kann, teils auch mit einem Gebläse. Unvorteilhaft ist ein unstetigeres Heizungs- und Lüftungsverhalten. Neben Kondensfeuchte und Staub als Nahrungsgrundlage für Schimmelpilz gibt es noch kleinere Faktoren wie die Verwendung von Obstholz bei kleineren Teilen, das schimmelanfälliger als Fichte ist. Zudem spielen Vorbehandlung und Erntezeitpunkt des Holzes eine Rolle. Hier ist alles dafür getan, dass das nicht passiert, garantieren kann ich es aber nicht.

Gab es insgesamt beim Projekt in Murrhardt etwas, was anders gelaufen ist, als Sie es geplant haben?

Es ist nie der Fall, dass alles nach Plan läuft (lacht). Die Gemeinde war nicht ganz mit mir zufrieden, weil die Orgel später fertig wird, als angekündigt. Ursprünglich war mal der erste Advent geplant. Ich kann das nachvollziehen, aber wir als Orgelbauer haben den Anspruch, das Instrument soll die nächsten 100 oder mehr Jahre stehen, also ist es nicht ganz so wichtig, ob es vier Monate früher oder später fertig wird.

Gab es spezifische Gründe?

Es gab Probleme in der Werkstatt, die hab ich auch kommuniziert. Die Terminplanung hätte eigentlich funktioniert, aber ich hatte über eine relativ lange Zeit einen Krankenstand von über 20 Prozent, was sich nicht mehr ausgleichen ließ.

Wie wird man Orgelbauer?

Im Zentrum steht das Interesse für Musik. Es gibt viele bei uns, die nicht Orgel spielen, sich aber fürs Instrument und die Musik begeistern. Ähnlich wie bei Geigenbauern. Zudem muss man Spaß am handwerklichen Arbeiten haben und bereit sein, auch mal ein oder zwei Wochen von zu Hause weg zu sein. Es ist ein vielseitiger Beruf, man baut immer individuelle Instrumente, genauso hat man bei Wartung und Pflege immer mit individuellen Instrumenten zu tun.

Am Ostersonntag, 21. April, feiert die evangelische Kirchengemeinde Murrhardt die Auferstehung Jesu Christi genauso wie die Einweihung der neuen Orgel und lädt zum Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Stadtkirche ein. Die Chöre der Kirchenmusik wirken mit. Es erklingt Musik unter anderem von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Louis Vierne. In der Predigt treten Pfarrer und Organist in einen Dialog, der in Wort und Klang ins Ostergeheimnis hineinnimmt. Im Anschluss können die Besucher auf die neue Orgel anstoßen, eine Festschrift zur Orgel kann erworben werden. Sie erklärt das Instrument und erläutert die Geschichte der Murrhardter Orgeln. Nach einem Imbiss bietet Kantor Gottfried Mayer gegen 13.15 Uhr eine Orgelführung an.

Die Kosten für den Orgelneubau belaufen sich auf etwa 1,05 Millionen Euro. Sie werden über einen Spenderkreis getragen, dem die Kirchenmusik in Murrhardt ein Herzensanliegen ist.

Ausgewählte Daten und technische Fakten zur Orgel: Prospektgestaltung von Orgelbau Mühleisen (Leonberg) in Zusammenarbeit mit Burkhart Goethe und Architekt Bernd Treide, Disposition und Konzeption von Orgelbau Mühleisen und Gottfried Mayer, Gewicht des Instruments etwa 15 Tonnen, sie hat 52 Register, 12 Extensionen und 15 Transmissionen. Die Orgel verfügt über 3741 Pfeifen, 256 aus Holz, 502 Zungenpfeifen, aus der alten übernommen sind 1700 (45 Prozent). Die längste Pfeife mit Fuß misst 5,65 Meter, die kürzeste 1,3 Zentimeter. Windversorgung mit drei Gebläsemotoren beträgt 53 Kubikmeter pro Minute. Die tiefste Tonfrequenz hat etwa 16, die höchste etwa 8870 Hertz.

Die Werkstätte für Orgelbau Mühleisen wurde 1986 von Konrad Mühleisen gegründet. In den letzten 33 Jahren wurden über 135 Instrumente gebaut. Derzeit beschäftigt die Firma 20 Meister und Gesellen. Jedes Jahr wird ein junger Mensch zur Ausbildung aufgenommen und nach Abschluss der Lehre auch gerne weiterbeschäftigt. Instrumente aus dem Hause Mühleisen stehen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ungarn, Norwegen, Polen und Estland. Weitere Infos unter www.orgelbau-muehleisen.de.