Kleinstadtalltag in Fotos festgehalten

Leben und Werk des Fotografen Friedrich Weber, die Christian Schweizer und Andreas Kozlik im Vortrag beim jüngsten Geschichtstreff skizzieren, sind erst unvollständig erforscht wegen neu entdeckten Quellen, die nun für eine geplante Publikation auszuwerten sind.

Fotograf Friedrich Weber mit Frau Pauline und Sohn Karl. Repros: Elisabeth Klaper

Von Elisabeth Klaper

Murrhardt. Tausende von Fotografien zeigen die Walterichstadt, deren Bevölkerung und Gäste Anfang des 20. Jahrhunderts: Diese heimatgeschichtlich wertvollen Bilddokumente verdanken die Stadt dem Fotografen Friedrich Weber. Eine große Sammlung davon stellt das Carl-Schweizer-Museum aus. Viele Gäste kamen dorthin zum jüngsten Geschichtstreff, wo Museumsleiter Christian Schweizer und Geschichtsvereinsvorsitzender Andreas Kozlik über Leben und Werk des Originals referierten.

Friedrich Weber kam am 23. Juli 1879 zur Welt in Emmertsbühl, Gemeinde Wiesenbach im Hohenloher Oberamt Gerabronn. 1893 begann er eine Schneiderlehre in Kirchberg an der Jagst und entdeckte im Haus seines Meisters zufällig den Lochkamera-Effekt. Dies weckte sein Interesse für die Fotografie, die er autodidaktisch erlernte: Damals gab’s dafür noch keine Ausbildung, erklärte Andreas Kozlik. Während seines Militärdiensts in Ulm nutzte er als Uniformschneider und Fotograf clever „die Eitelkeit der Offiziere“ und verdiente viel Geld, so Christian Schweizer.

„Mit Humor und Witz fotografiert dich Webers Fritz“

Weber wollte selbstständiger Fotograf werden und erkannte seine Chance, als er in Gaildorf den alten Schaukasten eines früheren Murrhardter Fotografen sah. 1904 kam er in die Walterichstadt und eröffnete sein Fotogeschäft in der Fabrikstraße, heute Ecke Siegelsberger und Fritz-Schweizer-Straße, mit dem Werbespruch „Mit Humor und Witz fotografiert dich Webers Fritz“. Am 28. Juni heiratete er die Färbertochter Pauline Dähn, das Ehepaar bekam 1905 Sohn Karl und 1908 Tochter Esther. „Weber war für die Entwicklung des Tourismus prägend und hat viel Positives bewirkt“, betonte Schweizer.

Denn der Fotograf hatte den Blick für interessante Motive, fertigte geschickt viele Fotocollagen und eine Vielzahl von Postkarten mit Murrhardter Stadtansichten: Panoramaüberblicke, Straßenzüge und Häuser. Für „Kurgäste“, die aus dem Großraum Stuttgart zur „Sommerfrische“ in den damaligen Luftkurort kamen, bot er attraktive Ausflüge in die idyllische Umgebung inklusive Aufnahmen an, so zum Ebnisee. Diese unternahm der Besitzer eines der ersten Privatautos im Städtle selbst. Eine Augenweide sind Webers Familienporträts, für die er die Personen in seinem Atelier vorteilhaft arrangierte.

Tisch, weißer Hund und Burgpanorama verraten Atelieraufnahmen

„Atelieraufnahmen erkennt man an einem Tisch, einem weißen Hund und einem Burgpanorama-Hintergrund“, hat Andreas Kozlik recherchiert. Weber schuf zahllose Familien- und Hochzeitsfotos sowie Gruppenaufnahmen des Gemeinderats und örtlicher Vereine, meist in Murrhardt, selten auch in Fornsbach oder Sulzbach an der Murr. Während des Ersten Weltkriegs dokumentierte er Murrhardter Ereignisse und nahm ein sorgfältig arrangiertes Gruppenfoto französischer Kriegsgefangener auf, denen es ihrem properen Aussehen nach gut ging.

Der Fotograf verfasste etliche Reime und Gedichte, so über Walterich, erster Abt des einstigen Klosters, der auf 1918 geprägten städtischen Kriegsnotgeldmünzen abgebildet war. Ein „bedeutendes Zeugnis der Stadtgeschichte“ ist Webers Film der Römerfestspiele Mitte der 1920er-Jahre, der teilweise beschädigt war, den aber Karl Rössle rettete und im Carl-Schweizer-Museum gezeigt wird. Ende der 1920er-Jahre plante Weber einen Verkaufspavillon für seine Fotos und Bilder von Reinhold Nägele in Bahnhofsnähe im „Stadtgärtle“ auf der kleinen Insel zwischen Dentelbach und Murr an der heutigen Ochsenbrücke.

Doch dafür sollten bei „vaterländischen“ Gedenktagen gepflanzte Bäume weichen: Dies löste heftigen Streit mit nationalistisch Gesinnten aus, ausgetragen auch in der Murrhardter Zeitung mit Leserbriefen. „Das hat ihn sehr verdrossen.“ Schweizer vermutet einen Zusammenhang mit einem ungeklärten Brand in Webers ehemaligem „Fotohaus“. Dieser brach am 1. Januar 1933 aus, kurz vor Beginn der nationalsozialistischen Diktatur, die Familie war kurz zuvor in die Grabenstraße umgezogen. Man verdächtigte Weber der Brandstiftung und des Versicherungsbetrugs, weshalb er 16 Tage in Untersuchungshaft kam und später seine Steuern nicht bezahlen konnte.

Während der NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg bekam Weber Probleme mit den Behörden: Einige Besucher, darunter Soldaten und NSDAP-Mitglieder, beschwerten sich, er habe sie beleidigt und angeschrien. Laut Schweizer gibt es Indizien, dass er auf gesellschaftlichen und politischen Druck hin 1942 sein Fotogeschäft verkaufte, auch war er wohl nervlich angeschlagen. „Nach außen hin“ habe der Fotograf vorgegeben, das Regime zu unterstützen, aber „er war kein Nazi“, denn von ihm seien keine Fotos mit NS-Bezug bekannt.

Wundergarten mit Spieluhren,Modellen und einem Goldfischteich

„Es ist auffällig, dass andere Fotografen Parteimitglieder, NS-Organisationen und Veranstaltungen aufnahmen.“ Der Beschuss der Stadt durch US-Truppen vor Kriegsende zerstörte auch Webers Häuser. Bis zu seinem Tod am 1. Februar 1959 wohnte er in der Gartenstraße. Zeitzeugen erinnern sich an seinen dort Anfang der 1930er-Jahre kreierten „Wundergarten“, ein Miniatur-Freizeitpark mit selbst gebastelten Spieluhren, Modellen und Goldfischteich, der anfangs „Adolf-Hitler-“, vor Kriegsende aber „Friedensgarten“ hieß.

„Friedrich Weber hatte einen cleveren Marketingtrick: Er druckte auf jede Fotografie-Rückseite sein Signet ‚Friedrich Weber, Fotografisches Atelier Murrhardt‘, was deren Datierung ermöglicht. Von 1904 bis 1908 gab er auch seine Filiale in Kirchberg/Jagst an, ab 1915 seine Telefonnummer 46, ab Mitte der 1920er-Jahre Fotohaus Friedrich Weber Murrhardt“, verdeutlichte Andreas Kozlik. Er informierte auch über die Frühzeit der Fotografie in der Walterichstadt: Aufnahmen vor 1870 stammten von Reisefotografen. „Der erste Fotograf am Ort war Ludwig oder Karl Loos“, er schuf die ältesten Aufnahmen des Rathauses und der Stadtkirche.

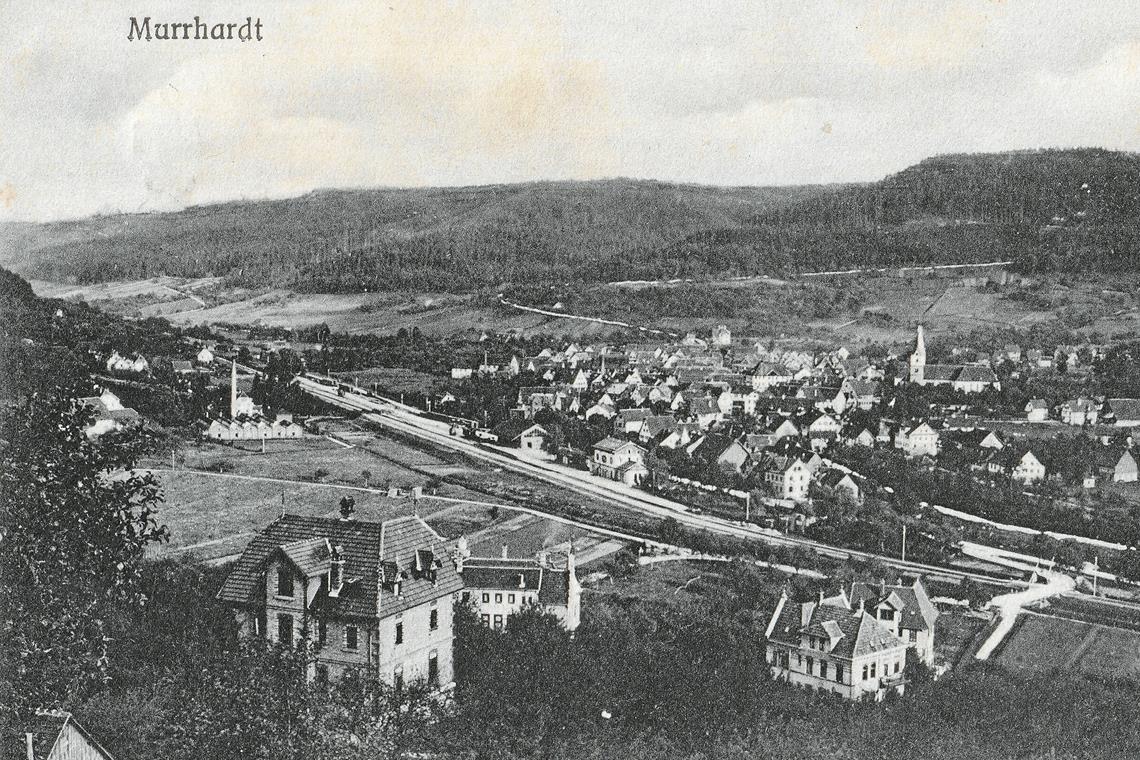

Webers Blick vom Hofberg, eine Postkarte aus dem Jahr 1906.

Überraschungen Kurz vor dem Vortrag erhielt Christian Schweizer die Jugenderinnerungen Friedrich Webers von Verwandten, und im Stadtarchiv kamen „Überraschungen“ zutage. So ist noch einiges zu erforschen, bis Kozlik und Schweizer ihr Projekt einer Publikation über Friedrich Weber mit Gesamt-Fotografien-Verzeichnis verwirklichen können.

Aufruf Für ihre Publikation bitten Kozlik und Schweizer Personen, die noch Fotos von Friedrich Weber haben, sich zu melden unter info@carl-schweizer-museum.de oder auch akozlik@web.de.