Kurbädle sowie Fisch- und Feuerlöschteich

Vor 90 Jahren bauten zahlreiche Bürger von Kirchenkirnberg das Freibad in Eigenleistung auf Privatinitiative von Kronenwirt Adolf Sammet für Einheimische und Kurgäste. Seit 2004 entwickelt es der Verein Bürgerschaft Kirchenkirnberg zur attraktiven Freizeiteinrichtung.

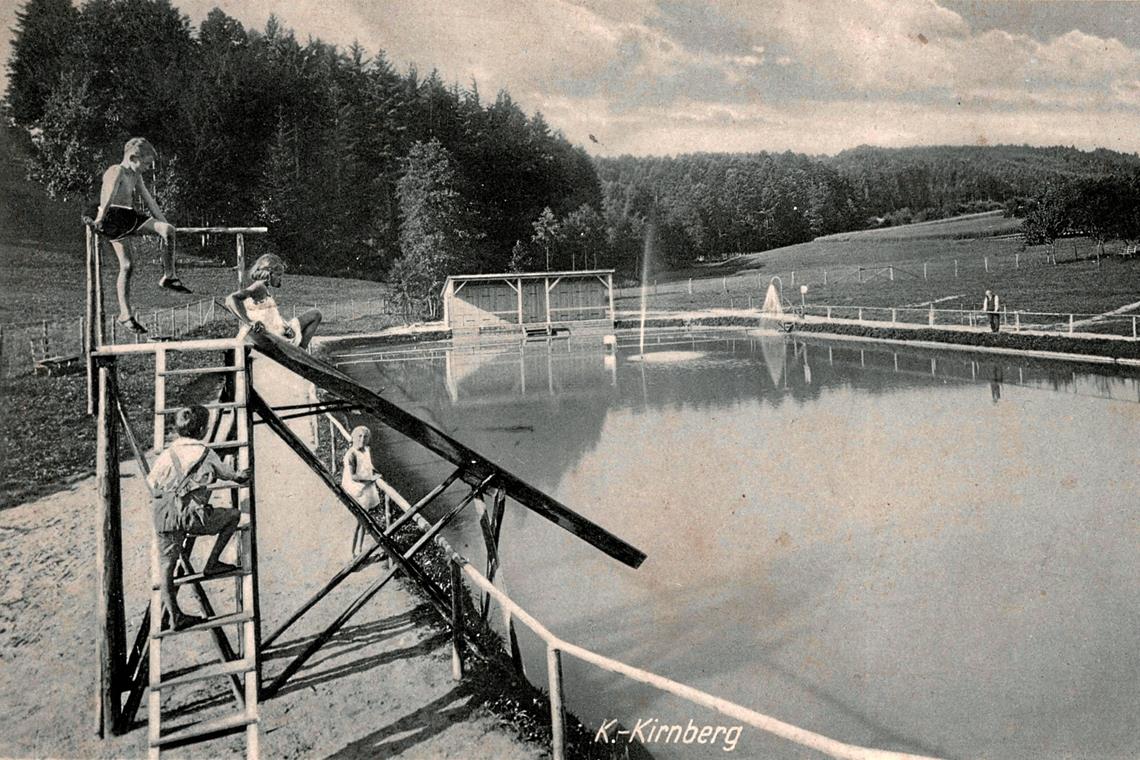

Eine historische Postkarte zeigt eine Aufnahme, wahrscheinlich kurz nach der Fertigstellung 1933. Foto: Postkartenverlag Greiner

Von Elisabeth Klaper

Kirchenkirnberg. Ab Sommer 1933 gab es in der Gemeinde Kirchenkirnberg ein kleines, idyllisch im Grünen gelegenes Naturfreibad dank der Privatinitiative von Adolf Sammet. Der Wirt des ehemaligen Gasthofs Krone in der Ortsmitte, wo heute die Gemeindehalle steht, war „an der Schaffung einer Badegelegenheit stark interessiert, weil Kurgäste auch nach einer solchen fragen“, steht im Schulgemeinderatsprotokoll vom 3. Juni 1933. Kirchenkirnberg war damals Luftkurort für Erholungssuchende aus dem Großraum Stuttgart. Das Badewasser lieferte der gestaute Glattenzainbach im Bereich der Kreuzwiesen, wo der Kronenwirt Grundstücke besaß. Das 50 Meter lange und 22 Meter breite Becken mit Rutschbahn und Sandfang sowie eine Umkleide waren aus Holz gebaut. Einheimische und Kurgäste konnten das Bad gratis nutzen, das auch als Fisch- und Feuerlöschteich diente, erzählt Sammets Enkel Peter Wilz. Wann die Bauarbeiten begannen, ist bislang unbekannt. Sie erfolgten wohl in Handarbeit, die Kirchenkirnberger unterstützten das Projekt mit Spenden und Arbeitsleistungen.

Auf Reden folgten Schwimmwettkämpfe

Am 29. Juni 1933 kündigte die Murrhardter Zeitung die Einweihung am 8. August an: „Ganz aus eigenen Mitteln und Kräften ist es erstanden, begonnen mit einem Zuschuss aus dem Gemeindefond und (...) Überlassung des großen Geländes durch (...) Adolf Sammet, Schöpfer des Gedankens, weitergeführt aus (...) Spenden einzelner Gemeindeglieder, werktätig geschafft (...) von meist freiwilligen Arbeitshänden.“ Am 10. August berichtete die Zeitung über die Einweihungsfeier: „Bei herrlichstem Wetter hatte sich eine überaus stattliche Anzahl Schau- und Badelustiger eingefunden“, darunter viele Kinder und Jugendliche. Auf Ansprachen nationalsozialistischer Funktionäre folgten Schwimmwettkämpfe, die Stadtkapelle Murrhardt musizierte, es gab Reigen, Gesänge und Humoristendarbietungen. Das Freibad sei „dem hartnäckigen Festhalten des Herrn Sammet an dem schon seit Jahren gefassten Plan (...), der Ortsverwaltung und den privaten Stiftern (zu verdanken), die durch finanzielle Unterstützung das schöne Werk ermöglichten“, (sowie) „opferwilliger Arbeit hiesiger Bürger, die ihre Zeit und Arbeitskraft freiwillig in den Dienst des Gemeinwohls stellten“.

Im Zweiten Weltkrieg bat Adolf Sammet, den das Projekt rund 5000 Reichsmark kostete, die Gemeinde um einen Instandhaltungsbeitrag, wie zwei Gemeinderatsprotokolle von 1941 und 1942 zeigen. 1933 zahlten die Gemeinde 300 Reichsmark und die Gebäudebrandversicherungsanstalt 500 Reichsmark als einmalige Zuschüsse, die Schulgemeinde stellte 600 Reichsmark in Aussicht, zahlte aber nicht. Die Gemeinde bewilligte einen Jahresbeitrag von 50 Reichsmark und denselben Betrag aus Mitteln der Schulgemeinde. 1955 verkaufte der Kronenwirt das Freibad samt Gelände an die Gemeinde, die 1959 eine einfache, für Frauen und Männer getrennte Toilettenanlage erstellte.

Holzkonstruktion von Beton abgelöst

1960 erwarb die Gemeinde die Zufahrt, 1963/64 ließ sie auf Empfehlung des Regierungspräsidiums das Becken ausbetonieren. Man teilte es in ein großes, über zwei Meter tiefes Becken und ein kleines, das 1,10 Meter tief ist. 1965 war der Umbau fertig. Er kostete 150000 D-Mark und wurde mit einem 50-prozentigen Landeszuschuss unterstützt. Die Gemeinde erließ eine Badeordnung und stellte 1966 Eugen Reidel als Freibadaufsicht ein. Bei der Gemeindereform 1971 ging das Freibad ins Eigentum der Stadt Murrhardt über, die jedoch laut Zeitzeugen das Baden aus gesundheitlichen Gründen verbot und das Freibad schloss.

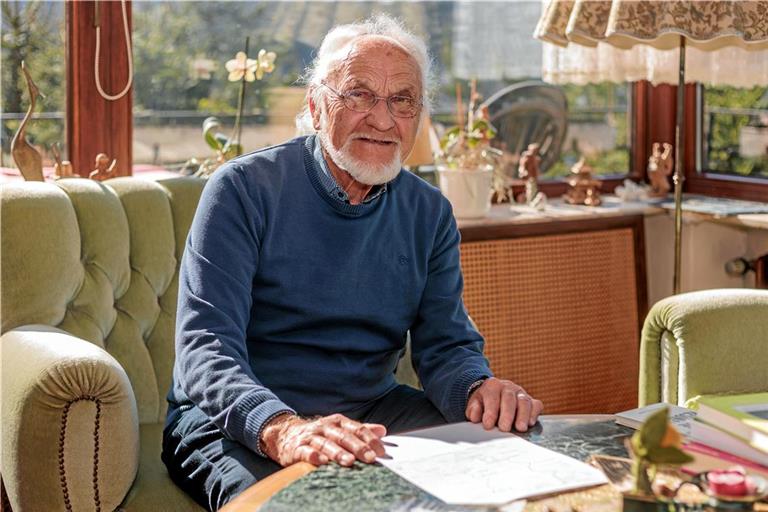

1981 plante die Stadtverwaltung, das Becken zuzuschütten, da ein weiterer Betrieb mit aus ihrer Sicht zu hohen Auflagen und Kosten verbunden gewesen wäre. Doch auf den Antrag des damaligen Stadtrats Peter Wilz im Bau- und Verwaltungsausschuss hin folgte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 6. November 1981 dessen Empfehlung: „Das Freibad Kirchenkirnberg bleibt geschlossen, die Badeeinrichtungen sind zu entfernen. Das Becken wird im vorhandenen Zustand erhalten und als Feuersee (...) weitergenutzt, bis die Löschwasserversorgung ausreichend gesichert ist.“

2004 engagierte sich der 1980 gegründete Verein Bürgerschaft Kirchenkirnberg dafür, das Freibad zu reaktivieren. Dazu schloss er einen Nutzungserlaubnisvertrag mit der Stadtverwaltung ab und bildete die Abteilung Schwimmbad mit Abteilungsleiter und Stellvertreter. Unter deren Regie renovierten viele Mitglieder das kleine Becken und übernahmen alle mit dem Badebetrieb und Gelände verbundenen Aufgaben. Seitdem hat sich das „Bädle“ zu einer beliebten Freizeiteinrichtung entwickelt. Das große Becken dient weiter als Feuerlöschteich.

Bei der Hauptversammlung 2019 legte der Verein das Ziel fest, das Freibadgelände stufenweise noch attraktiver umzugestalten. Dazu schloss er eine Nachtragsvereinbarung zur Nutzungserlaubnis mit der Stadtverwaltung ab, welche die Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung des Geländes herstellte. Nun ist das vorwiegend in Eigenleistung erweiterte, „Badseehütte“ genannte Mehrzweckgebäude fast fertig und die seit Langem geplante Filteranlage wird bald eingebaut. „Jede und jeder kann bei uns baden, aber Vereinsmitglieder sind versichert, wenn etwas passieren sollte“, betont Vorsitzender Martin Fritz.

Geburtstag Beim Bürgertreff im Bädle am heutigen Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr erinnert der Bürgerverein Kirchenkirnberg an das 90-jährige Bestehen der kleinen Kirchenkirnberger Institution.