Reaktionen auf Musik im Gehirn

So wirken Geräusche und Töne auf den Menschen?

Alles, was geschieht, gibt einen Ton von sich: das Tippen auf der Tastatur, das Lachen und das Weinen, der Regen, der aufs Dach trommelt und der Sektkorken, der knallt. Welchen Sinn haben Geräusche für Menschen?

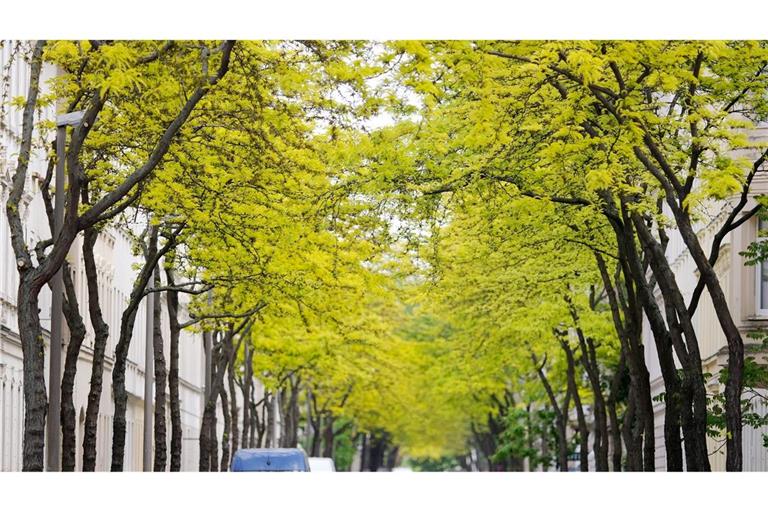

© Imago/Mike Schmidt

Unser Hörsystem hat einen Schutzmechanismus gegen sehr laute Geräusche, weil diese es zerstören könnten. Und wenn der Körper merkt: ‚Oh, das Gehör muss sich schützen’. Dann liegt irgendetwas in der Umwelt vor, das nicht gut für den Organismus ist.

Von KNA/Markus Brauer

In Wellen schwillt das Geräusch an und wieder ab, wird laut, dann wieder leiser. Es schwingt aus 64 schwarzen Lautsprechern, in dreidimensionaler Qualität. „Das haben wir an einem Strand am Mittelmeer aufgenommen“, sagt Kira Pohlmann, die das Geräuschlabor des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung seitens der Arbeitsgruppe für Umweltneurowissenschaften betreut. Mittels Wellenfeldsynthese wird hier möglichst naturgetreu der akustische Eindruck eines Raumes wiedergegeben.

Wie und Warum von akustischen Täuschungen

Aber ist das wirklich das Meer, das man da hört? Könnte es nicht auch eine Autobahn sein? Wagen, die sich nähern, aufheulen, um dann, mit abebbender Lautstärke, wieder zu verschwinden?

Das Wie und Warum von akustischen Täuschungen will das Institut nun in dem Geräuschlabor zum Gegenstand der Forschung machen. Die These: Man hört, was man denkt, zu hören. Erste Untersuchungen deuten demnach darauf hin, dass das sogenannte White Noise – ein monotones Rauschen – sowohl als fließendes Wasser als auch als Maschinengeräusch wahrgenommen werden kann.

Signale aus dem Alltagsleben

Welchen Sinn haben Geräusche für das menschliche Leben? Wie hört es sich an, wenn ein Mäppchen herunterfällt? Und wie, wenn ein Schulkind unruhig mit seinem Stuhl kippelt oder ein Blatt zerreißt?

Sascha Frühholz ist Professor für Kognitive und Affektive Neurowissenschaften an der Universität Zürich und erforscht die Wirkung von Geräuschen auf den Menschen. „Geräusche sind für uns Menschen wichtig, weil wir ein Organ dafür entwickelt haben.“

Laut und kratzig steht für Gefahr

Laute und kratzige Geräusche signalisieren demnach „Achtung, jetzt wird’s gefährlich“. Dadurch werde der Mensch in Alarmbereitschaft versetzt. „Schreie oder Donner: Das mag unser Hörsystem nicht“, erklärt Frühholz. „Das liegt vermutlich an seiner Bauart. Es hat einen Schutzmechanismus gegen sehr laute Geräusche, weil diese es zerstören könnten. Und wenn der Körper merkt: ‚Oh, das Gehör muss sich schützen’. Dann liegt irgendetwas in der Umwelt vor, das nicht gut für den Organismus ist.“

Als Beispiel nennt er die Totenkopfpfeife der Azteken. So ergaben Forschungen der Universität Zürich mittels eines Nachbaus, dass ihr Pfeifen bis heute eine sehr beängstigende Wirkung auf das menschliche Gehirn hat. Ihr schreiähnlicher Klang sollte einst Menschenopfer auf ihren Abstieg in die Unterwelt vorbereiten.

Auch heute noch bewirkt ihr Ton demnach Entsetzen bei den Hörern: „Die affektiven Reaktionen auf erschreckende Geräusche sind Menschen aus allen historischen Kontexten gemeinsam“, betont Frühholz.

Wunsch nach klaren und ruhigen Tönen

Dabei spiele bei der Wahrnehmung von Geräuschen auch die Voreinstellung eine Rolle, bestätigt der Neurowissenschaftler. „Es kommt darauf an, was man erwartet zu hören und auch darauf, welche Erfahrungen man mit diesem Geräusch bisher gemacht hat.“

Eine positive Wirkung auf den Menschen habe alles, „was einen klaren Ton hat und nicht zu laut ist.“ Dazu zähle etwa Meeresrauschen, Vogelgezwitscher oder das leichte Rauschen eines Windes.

Neben solchen Geräuschen, die alle Menschen gleichermaßen ansprechen oder abschrecken, gibt es demnach aber auch Klänge, die individuell positiv oder negativ empfunden werden. „Die Präferenzen, die hier entwickelt werden, sind über Kulturen hinweg sehr unterschiedlich“, erläutert Frühholz.

An der Musik scheiden sich die Geister

Ein Beispiel dafür sei etwa die Musik. „In unserer westlichen Kultur mögen wir eher harmonische Klänge. In asiatischen Kulturen ist der Ton aber etwa durch andere Instrumente ganz anders.“ Dabei spiele auch der Gewöhnungseffekt eine Rolle. „Bereits kleine Kinder lernen bestimmte Klänge kennen, gewöhnen sich daran und empfinden sie als schön.“

Für das Hören gelte immer: „Was von dem abweicht, was uns eigentlich bekannt ist, ist auch das, auf das das Hörsystem die Aufmerksamkeit lenkt.“ Als Beispiel nennt Frühholz die Hupe - die eigens so gebaut werde, dass sie Umgebungsgeräusche wie den Straßenlärm deutlich übertönen kann.

Im Geräuschlabor des Max-Planck-Instituts kann man sich auch Alltagsgeräusche anhören, die etwa entstehen, wenn man auf der Piazza del Campo in Siena steht. Oder eine einfahrende Berliner S-Bahn: „Man kann das richtig vor sich sehen, einfach, weil es eine Situation ist, die viele von uns kennen“, unterstreicht Kira Pohlmann.

Verknüpfung zwischen visuellen und akustischen Reizen

Es gebe eine enge Verknüpfung zwischen visuellen und akustischen Reizen, sagt Frühholz: „Wenn wir in ein Konzert gehen und sehen, wie sich der Musiker zur Musik bewegt, dann hat das einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir diese Musik wahrnehmen.“

Auch Wörter sollen beim Lesen oder Hören die passende akustische Vorstellung hervorrufen. Deshalb versucht die Sprache, Klänge nachzuahmen. Beispiele für Lautmalerei – auch als Onomatopoesie bezeichnet – sind Wörter wie etwa „rumsen“ oder „prallen“. Man hört den Zusammenstoß förmlich.

Oder auch „säuseln“: Hier ist klar, dass es sich um zarte und leise Laute handelt – ins Ohr geflüsterte Liebesworte etwa. Oder ein weicher Windhauch in der Blätterkrone eines Baumes.