Zarte vorparlamentarische Pflänzchen

Vor 75 Jahren fand die Landrätekonferenz im Murrhardter Gasthof Sonne-Post statt. Dabei begann sechs Wochen nach Kriegsende der demokratische Neuaufbau im Land. Der erste von zwei Beiträgen befasst sich mit Hintergründen und Einordnung des Treffens.

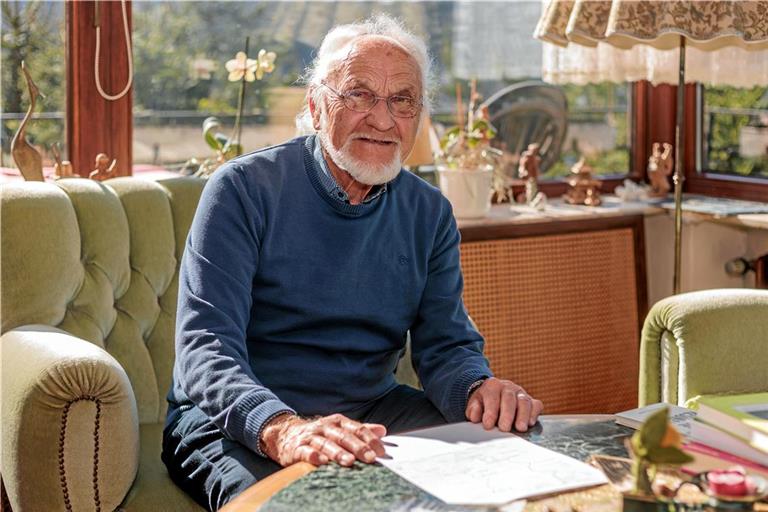

...Reinhold Maier. Fotos: CSM

Von Elisabeth Klaper

MURRHARDT. Am 20. Juni 1945 wurde in der Walterichstadt ein wichtiges Kapitel der Nachkriegsgeschichte geschrieben: Zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs kamen 13 nordwürttembergische Landräte und ihre Mitarbeiter im renommierten Gasthof Sonne-Post zusammen. Sie vertraten ein Gebiet, in dem damals über eine Million Menschen lebten. Demokratisch und pragmatisch diskutierten sie über die Lösung dringender Probleme sowie Fragen, die das öffentliche Leben und Gemeinwohl betrafen.

Von dem Treffen bekamen die meisten Murrhardter jedoch nichts mit. „Nur wenige Eingeweihte im Umfeld der Sonne-Post und des Gasthofs Engel wussten davon, wo einige Teilnehmer übernachteten“, erläutert Heimatgeschichtsforscher Christian Schweizer, der intensiv zur Geschichte der Konferenz recherchiert hat. Die Konferenz fand unter äußerst schwierigen Rahmenbedingungen statt. Denn in den ersten Wochen nach Kriegsende gab es keine Reichs- oder Landesregierung mehr, und die Reste der Ämter waren in ländliche Kommunen ausgelagert. Die Kreisverwaltungen und Rathäuser waren zum großen Teil verwaist, nachdem sich deren Leiter und Beamten, von denen viele wegen ihrer Kooperation mit dem NS-Regime belastet waren, aus dem Staub gemacht hatten. Nach und nach übernahmen deren Aufgaben teils provisorisch mehr oder weniger Unbelastete, die nach strengen Anweisungen der landesunkundigen US-Militärregierung in Schwäbisch Gmünd zu handeln hatten.

Das Leben war von Mangel geprägt, eine Infrastruktur gab es kaum noch.

Zugleich herrschte wachsende Not in der Bevölkerung wegen des akuten Mangels am Notwendigsten wie Lebensmittel, Artikel des täglichen Bedarfs und Material zum Wiederaufbau. Infolge der massiven Zerstörungen der Infrastruktur waren Straßen und Schienen kaum passierbar, und es gab weder Elektrizität noch Telekommunikation. Auch konnten die meist ebenfalls zerstörten Betriebe noch nicht wieder produzieren, und es herrschte hohe Arbeitslosigkeit. Erst nach und nach durften zunächst die kleineren, dann die größeren Betriebe ihre Arbeit wieder aufnehmen. Meist leiteten sie betriebsfremde Treuhänder, auch mussten in kurzen Abständen Rechenschaftsberichte über die Tätigkeit in den Betrieben erstellt werden. Im Juni 1945 war es verkehrstechnisch wieder möglich, auf allerlei teils abenteuerlichen Umwegen um die zerstörten Straßen und Brücken herum über Feldwege und Notstege Verbindungen herzustellen. Nun ergriff der Backnanger Oberbürgermeister und Landrat Albert Rienhardt die Initiative zu einer gemeinsamen Besprechung der nordwürttembergischen Landräte, die der US-Besatzung unterstanden.

Rienhardt erwirkte bei Oberst William Dawson, Direktor der US-Militärregierung, die Erlaubnis zur Einladung seiner Kollegen in die Walterichstadt. Für diese Ortswahl gab es laut Christian Schweizer mehrere Gründe: Murrhardt lag etwa zentral in Nordwürttemberg, auch waren dorthin das württembergische Innenministerium sowie weitere Landesbehörden ausgelagert. Die Tagung der Landräte und deren Mitarbeiter war nur möglich dank Dawsons Entgegenkommen.

Laut Zeitzeugen war der „hochgesinnte und einsichtsvolle“ Direktor der US-Militärregierung bereit, auf deutsche Anliegen einzugehen und erste Schritte zum demokratischen Neuaufbau auf kommunaler Ebene in die Wege zu leiten. Da die Arbeitsbeschaffung für Dawson im Zentrum stand, entsandte er den für das Ressort Arbeit zuständigen Hauptmann Alfred Mitchell Bingham als stillen Beobachter der Besatzungsmacht bei der Tagung. Der Deutsch sprechende Jurist stand deutschen Anliegen offen gegenüber und hatte sich vorab über die wirtschaftliche Situation und die Stimmung in der Bevölkerung informiert.

Im engen, mit Akten vollgestopften Nebenzimmer der Sonne-Post entwickelte sich eine lebhafte und engagierte Diskussion. Eine Tagesordnung gab es nicht. Das Themenspektrum umfasste alle drängenden Probleme wie die Lebensmittel- und Energieversorgung, Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur, Schaffung von Wohnraum, Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen, Industrie- und Gewerbeförderung, Arbeitsbeschaffung, ärztliche Versorgung, Gehalts-, Renten- und Unterstützungszahlungen. Dabei nutzten die Anwesenden ihre Erfahrungen als Abgeordnete, Kommunalpolitiker oder Beamte in der Weimarer Republik.

Wichtigste Quellen für die Landrätekonferenz sind die Erinnerungen von Reinhold Maier, früherer württembergischer Wirtschaftsminister und später erster Ministerpräsident des Südweststaats, sowie von Wilhelm Keil, ehemaliger württembergischer Arbeitsminister und späterer Landtagspräsident. Beide arbeiteten ehrenamtlich mit: Maier als Assistent des Schwäbisch Gmünder Landrats Konrad Burkhardt, Keil in derselben Funktion für den Ludwigsburger Landrat Hellmuth Jäger. „Diese Konferenz in Murrhardt bildete die Urzelle unseres neuen Staatsaufbaus“, verdeutlichte Wilhelm Keil in seinen Erinnerungen.

Unterschiedlicher Ansicht waren die Landräte lediglich über die Frage, wie man mit Beamten umgehen sollte, die NSDAP-Mitglieder waren. Die Besatzungsmacht wollte alle schnellstmöglich aus ihren Ämtern entfernen. Einige Teilnehmer stimmten dem zu, dagegen plädierten Reinhold Maier und Wilhelm Keil dafür, jeden Einzelfall zu prüfen. Zum Abschluss der etwa fünfstündigen Versammlung einigte man sich darauf, eine gemeinschaftliche Dienststelle für Verkehr und eventuell auch Notstandsarbeiten einzurichten und die Verwaltungsarbeiten der Kreise zu koordinieren.

Demokratische Formen und gesunder Menschenverstand

Im Zentrum stand die Aufgabe, den hilfsbedürftigen Menschen die notwendigsten Mittel zur Befriedigung der Grundbedürfnisse und des Überlebens zu beschaffen. Dazu tauschten die Anwesenden viele Vorschläge aufgrund gewonnener Erfahrungen und praktischer Umsetzung aus. Laut Reinhold Maier handhabten die Konferierenden natürlich und selbstverständlich die demokratischen Formen. Zur Lösung der Probleme stand ihnen lediglich der gesunde Menschenverstand zur Verfügung. So kamen sie zu einem ganz simplen Fazit: Es galt, die öffentlichen Angelegenheiten in allen Kreisen gemeinschaftlich zu regeln und zu koordinieren, ebenso jene, die über die Kreisebene hinausgingen, und mit dieser Aufgabe wurde Reinhold Maier betraut.

Für ihn markierte die Landrätekonferenz den Auftakt zur Neubegründung der parlamentarischen Demokratie, ebenso zu weiteren Landrätekonferenzen in Schwäbisch Gmünd, Ludwigsburg, Bad Boll und Schnait im Remstal. Diese entwickelten sich zu einer Art Vorparlament, aus der die Vorläufige Volksvertretung und die Verfassunggebende Landesversammlung hervorgingen. Insofern verläuft eine Linie der Kontinuität von der Murrhardter Konferenz zur Vorläufigen Volksvertretung und zum Landtag. Somit stehen drei wichtige Institutionen in deren Nachfolge: der Landkreistag, die Landesregierung und der Landtag. Darum „nimmt die Landrätekonferenz eine absolut primäre Stellung“ in der deutschen Nachkriegsgeschichte ein, hebt Christian Schweizer hervor.

Zeitzeugen Wilhelm Keil und...