Zwischen Ahnung und Wissen

Ein Schweigen in der Familie über NS-Verbrechen war ungefährlicher, aber es gab auch Ausnahmen bis hin zum Eintreten für Verfolgte.

Von Elisabeth Klaper

MURRHARDT. „Viele Familien waren durch die Entnazifizierungsverfahren gezwungen, sich mit der NS-Zeit, ihren Tätigkeiten sowie ihrer Haltung gegenüber dem Regime auseinanderzusetzen“, betont Zeitzeugin Gisela Fleschmann-Becker. „Diesen mussten sich alle Personen unterziehen, die in öffentlich wichtigen Berufen und verantwortlichen Positionen arbeiteten. Dazu gehörten auch Ärzte und Selbstständige von kleinen Handwerkern oder Dienstleistern bis zu Unternehmern und Personen, die leitende Funktionen in der Wirtschaft innehatten.“ Sie erinnert sich an das zwischen- und mitmenschliche Verhalten der Einwohner untereinander: „Es war sehr wichtig, dass man bestehende Kontakte oder Beziehungen nicht zerstörte. So verhielt man sich neutral gegenüber Personen, von denen man wusste, dass sie überzeugte Nazis waren oder das Regime aktiv unterstützten, oder auch opportunistisch versuchten, sich mit allen gutzustellen. Andererseits gab es Leute, die den Kontakt zu Personen mieden, von denen sie wussten, dass sie zu den NS-Anhängern oder Mitläufern gehörten, aber trotzdem schwiegen, um ihre Mitmenschen nicht in Schwierigkeiten zu bringen.“ Bekannte hätten Personen gewarnt, die sich in Gefahr befanden, verhaftet zu werden, weil sie dem Regime nicht genehm waren, damit sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. „Für alle, die sich einem Entnazifizierungsverfahren vor einer Spruchkammer stellen mussten, war es von höchster Bedeutung, dass sie Zeugen fanden. Diese bescheinigten ihnen, dass sie sich korrekt verhalten und keine Schuld auf sich geladen hatten. Solche Zeugenaussagen nannte man im Volksmund ‚Persilschein‘“, erläutert Gisela Fleschmann-Becker.

Gisela Fleschmann-Beckers Mutter klärte die Kinder über die Ermordung von Behinderten auf.

Als Kind wohnte sie auf den Fildern und erfuhr über ihre Mutter von NS-Verbrechen: „Meine Mutter war eine resolute Persönlichkeit und überzeugte Gegnerin des NS-Regimes. Sie wollte, dass wir wissen, welches Unrecht und welche Verbrechen in unserem Land geschahen. So wusste sie auch von der sogenannten Euthanasie, also Ermordung, von Personen mit Behinderung. Sie nahm uns Kinder mit auf einen Mohnacker. Dort versteckten wir uns und beobachteten, wie auf der Straße von den Fildern auf die Schwäbische Alb kastenförmige Busse vorbeifuhren. Unsere Mutter hat mit uns für die Menschen gebetet, die auf der Fahrt getötet wurden.“

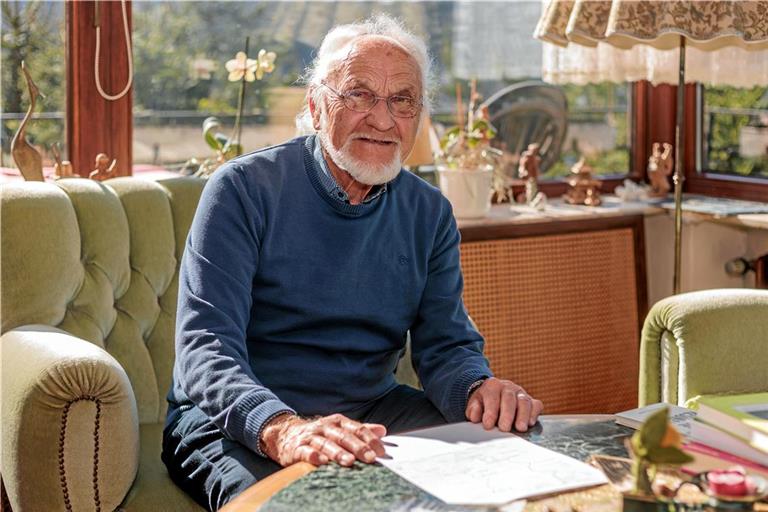

Zeitzeuge Christian Franke hingegen erfuhr als Kind nichts über NS-Verbrechen. „Mein Vater war Unternehmer in der Pelzbranche, aber er erzählte nichts über das, was er während des Krieges erlebt hatte.“ Zwar hatte er berufliche Kontakte zu jüdischen Geschäftsleuten und Händlern, auch gehörten viele Juden zum Bekanntenkreis der Familie. Ob diese von deren systematischer Verfolgung und dem Holocaust wusste, „ist mir nicht bekannt, ich vermute aber, dass sie etwas ahnten, auch weil ja die Juden nach und nach verschwanden“, berichtet Franke. „Das Problem war, dass man Parteimitglied sein musste, um beruflich erfolgreich zu sein. Es gab viele Abstufungen der Zustimmung oder Ablehnung, man musste sich mit dem Regime arrangieren, damit man weiterkam und nicht in Gefahr geriet.“ Indes hätten sich viele nach außen hin als treue Anhänger ausgegeben, in Wahrheit aber das NS-Regime abgelehnt, verfolgte und gefährdete Personen auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt. „Die meisten ahnten nur etwas, hatten aber keine genauen Kenntnisse über das System der Konzentrations- und Vernichtungslager“, erinnert sich Christian Franke.

Folkart Schweizer berichtet in seiner Biografie, der Familien- und Unternehmensgeschichte „Aus Tradition für Qualität und Fortschritt“ von Christian Duelli, Furth 2009: Während des Zweiten Weltkriegs war sein Vater, Lederfabrikant Richard Schweizer, als Organisator der Lederproduktion in Litauen tätig und setzte sich für die von der Verhaftung bedrohten Litauer ein. „Auf seinem ersten Heimaturlaub erzählte er (...) von den Erschießungen der Juden, weshalb er sich verstärkt um Juden als Arbeitskräfte bemühte. Er gewährte ihnen auch Unterschlupf in der Fabrik, stellte falsche Unabkömmlichkeitsbescheinigungen aus (...) und rettete auf diese Weise mehrere Hundert Juden vor der Deportation und dem Tod.“ Richard Schweizer stellte auch Leute ein, „die von den Nazis aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei oder zur SPD inhaftiert worden waren. (...) Im Rahmen seines Auftrags in Litauen, die dortige Lederindustrie zu organisieren (...), hatte er die Aufgabe, die dort arbeitenden Juden freizusetzen und an die SS auszuliefern. Das hat er aber nicht getan.“ Sein Vater lehnte die Rassenideologie des NS-Regimes ab. Nachweise dafür finden sich in dessen Entnazifizierungsunterlagen und zahlreichen Briefen, die Zwangsarbeiter bereits zu Kriegszeiten an ihn schrieben.

Nach Kriegsende wurde Richard Schweizer wegen seiner Parteizugehörigkeit als Geschäftsführer entlassen. Doch unterstützt vom Betriebsrat der Lederfabrik und dem damaligen Murrhardter Bürgermeister Georg Krißler gelang es ihm, in seinem Entnazifizierungsverfahren 1947 nachzuweisen, dass er aktiv Widerstand gegen NS-Unrecht geleistet und sich dadurch selbst in Gefahr gebracht hatte. Daraufhin stufte die Spruchkammer Schweizer als entlastet ein, und ab Oktober 1947 durfte er wieder in seinem Betrieb arbeiten, schreibt die Historikerin Petra Bräutigam in ihrer Untersuchung „Mittelständische Unternehmer im Nationalsozialismus“, Oldenburg 1997.