Sound-Stimulation, Tabletten, Ablenkung

Übler Start in den Urlaub: Was gegen Reisekrankheit hilft

Es muss nicht hoher Seegang sein. Manchmal reicht schon der Platz auf der Rückbank im Auto, damit einem schlecht wird. Nicht nur Kinder leiden unter Reiseübelkeit. Was hilft – vorab und unterwegs?

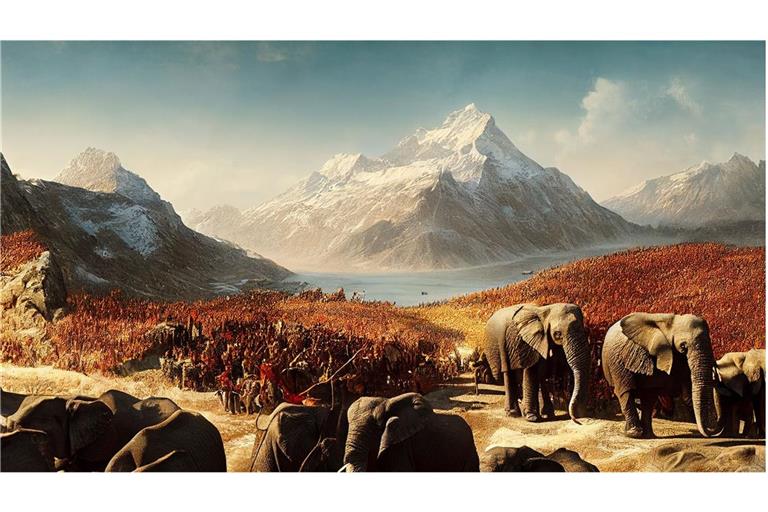

© Imago/Gemini Collection

Seekrankheit: Der Magen ist nicht der Kern des Problems. Aber er muss es ausbaden.

Von Markus Brauer/dpa

Ob beim Autofahren, auf See oder im Flugzeug: Millionen Menschen leiden unter See- oder Reisekrankheit. Dadurch wird ihnen übel und ihr Kreislauf spielt verrückt. Spezielle Medikamente können die Symptome der Reiseübelkeit zwar lindern, sie machen aber müde.

Übelkeit, Erbrechen und Schwindel, aber auch Schweißausbrüche, Kopfschmerzen oder Benommenheit: Die Symptome der Reisekrankheit – in der Fachsprache Kinetose genannt – sind vielfältig. Eine Übersicht:

Widersprüchliche Signale der Sinne

„Wie die Kinetose genau entsteht, weiß kein Mensch“, sagt der Reisemediziner Thomas Küpper von der Uniklinik der RWTH Aachen. Eine Erklärung liefert die Störsignal-Theorie. Demnach entsteht Reiseübelkeit, weil die Wahrnehmung der Augen nicht mit den Signalen anderer Sinnesorgane zusammenpasst – etwa mit denen des Gleichgewichtsorgans, das im Ohr sitzt.

Das kann zum Beispiel auf einem Schiff passieren: Durch den Wellengang bekommt das Gehirn vom Gleichgewichtsorgan das Signal: „Hier ist ordentlich Bewegung“. Gerade unter Deck melden die Augen aber: „Der Raum bewegt sich nicht.“ „Das Gehirn greift alles auf und prüft, ob das Bild stimmig ist oder nicht“, erklärt Küpper.

Auch wenn es sich so anfühlt. „Der Magen ist nicht der Kern des Problems. Aber er muss es ausbaden“, betont Tomas Jelinek. Der Leiter des Berliner Centrums für Reise- und Tropenmedizin spricht von einer Kommunikationsstörung im Gehirn. Durch die widersprüchlichen Informationen kommt es zur Überreizung und damit zu Übelkeit.

Übelkeit am häufigsten im Bus

Je nach Verkehrsmittel variiert die Wahrscheinlichkeit, reisekrank zu werden: Beim Busfahren ist sie laut Küpper am höchsten, danach folgen Auto- und Bahnfahren - und zuletzt das Fliegen.

Tomas Jelinek vermutet, dass der Blick aus dem Flugzeugfenster so weit weg von der Realität sei, dass man das Gefühl habe, still zu sitzen. Im Gehirn entsteht so weniger Verwirrung.

Tricks gegen Reiseübelkeit

Gut, dass es für alle Verkehrsmittel Tricks gibt, mit denen die Reiseübelkeit bestenfalls gar nicht erst entsteht:

- Es beginnt schon bei der Platzwahl. Faustregel hier: Im Auto oder Bus besser vorne sitzen, auf dem Schiff oder im Flieger in der Mitte.

- Auf einem Schiff bietet es sich sogar an, flach zu liegen. Und wem im Flugzeug schlecht wird, dem rät Küpper, bewusst die Fliegerbewegungen mitzumachen. „Das heißt, mit in die Kurve legen, nicht aufrecht sitzenbleiben. So bleibt das Bild stimmig.“

- Bei Autofahrten auf dem Beifahrersitz oder der Rückbank sollte man einen unbewegten Punkt am Horizont fixieren und öfter mal eine Pause an frischer Luft einlegen. Und das Allerwichtigste: nicht aufs Handy gucken oder lesen. „Die Informationen werden noch verwirrender, wenn die Augen Buchstaben oder einem Film folgen. Dann gibt es ein totales Durcheinander“, erläutert Tomas Jelinek.

Die Macht der Ablenkung

- Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder. Wobei die Kleinen – vor allem zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr – besonders anfällig für Reiseübelkeit sind. „Die Verschaltungen im Gehirn sind noch nicht fertig, dadurch reagiert es noch sensibler auf Informationsprobleme“, sagt Tomas Jelinek.

- Hinzu kommt, dass der Platz auf dem Rücksitz das Risiko für Reiseübelkeit erhöht. Vor allem Ablenkung durch Spiele kann dann helfen. Erwachsenen hingegen kann es helfen, sich auf Gespräche zu konzentrieren, statt an die Übelkeit zu denken.

- Im Auto bleibt natürlich die Option, auf den Fahrersitz umzuziehen. Denn wer fährt, erlebt meist keine Reiseübelkeit, „weil man sich auf eine Aufgabe konzentrieren muss“, so Jelinek.

Medikamente helfen – mit Nachteilen

Auch Medikamente können – vorab oder unterwegs – helfen. Ob als Tablette, Lutschpastille, Zäpfchen oder Kaugummi: Viele Präparate setzen auf den Wirkstoff Dimenhydrinat. Er blockiert den Botenstoff im Gehirn, der das Erbrechen auslösen kann. „Der Nachteil ist, dass man müde wird“, mahnt Jelinek.

Linderung gibt es auch zum Kleben: Pflaster mit dem Wirkstoff Scopolamin werden häufig von Seglern genutzt. Sie sollten jedoch nicht bei Kindern und Älteren angewendet werden.

Auch eignen sie sich nicht als Akutbehandlung, da sie mindestens zwölf Stunden vor der Reise aufgeklebt werden müssen. Thomas Küpper warnt: „Auf keinen Fall sollte man damit noch selbst aktiv zum Flughafen fahren, weil sie Sehstörungen hervorrufen können.“

100-Hertz-Ton stimuliert Ohrsteinchen

Ein verblüffend simples Mittel gegen See- und Reisekrankheit könnten nun Yishuo Gu von der Universität Nagoya und seine Kollegen herausgefunden haben. Demnach könnte eine kurze Beschallung mit einem speziellen Ton reichen, um das Seekrankwerden zu verhindern.

Die Studie ist im Fachblatt „Environmental Health and Preventive Medicin“ erschienen.

Ausgangspunkt dafür waren frühere Studien, nach denen Vibrationen der Frequenz von 100 Hertz die Otolithen stimulieren können – die winzigen Kalkkörnchen, die unserem Gleichgewichtsorgan bei der Lagewahrnehmung helfen.

„Vibrationen in dieser Tonhöhe stimulieren die otolithischen Organe im Innenohr, die die lineare Beschleunigung und Schwerkraft wahrnehmen“, erklärt Masashi Kato von der Universität Nagoya.

Härtetest mit Fahrsimulator und Schaukel

Das haben Gu und sein Team nun überprüft. Dafür setzten sie 82 Testpersonen mit unterschiedlich stark ausgeprägter Reiseübelkeit verschiedenen Erschütterungstests aus: Sie wurden auf einer Schaukel, in einem Fahrsimulator und in einem echten Auto Schwankungen und Erschütterungen ausgesetzt.

Während dieser Zeit sollten sie einen Text lesen. Während eines Teils dieser Versuche wurden die Testpersonen über Lautsprecher eine Minute lang mit einem rund 80 Dezibel lauten 100-Herz-Ton beschallt.

Deutliche Linderung der Symptome

Fazit: Die Testpersonen, die zu Beginn der Tests den 100-Hertz-Ton hörten, litten deutlich weniger unter Gleichgewichtsstörungen und Übelkeit. „Das legt nahe, dass der Ton sowohl subjektive als auch objektive Symptome der Reisekrankheit lindert“, schreiben die Forscher.

Bestätigt wurde dies durch das Herzschlagmuster im EKG: „Die Messdaten deuten auf eine verbesserte Aktivierung des Sympathikus-Nervs hin, der bei Reiseübelkeit oft dereguliert ist“, erläutert Kato.

Nach Ansicht der Forscher zeigen die Experiment, dass ein einfacher, rund eine Minute langer Ton dabei helfen kann, die Ursachen und Symptome der Seekrankheit und Reiseübelkeit zu lindern. „Die kurzzeitige Stimulation durch diesen ‚Sound Spice‘ getauften Ton bessert Symptome wie Übelkeit und Schwindel“, resümiert Takumi Kagawa von der Universität Nagoya.