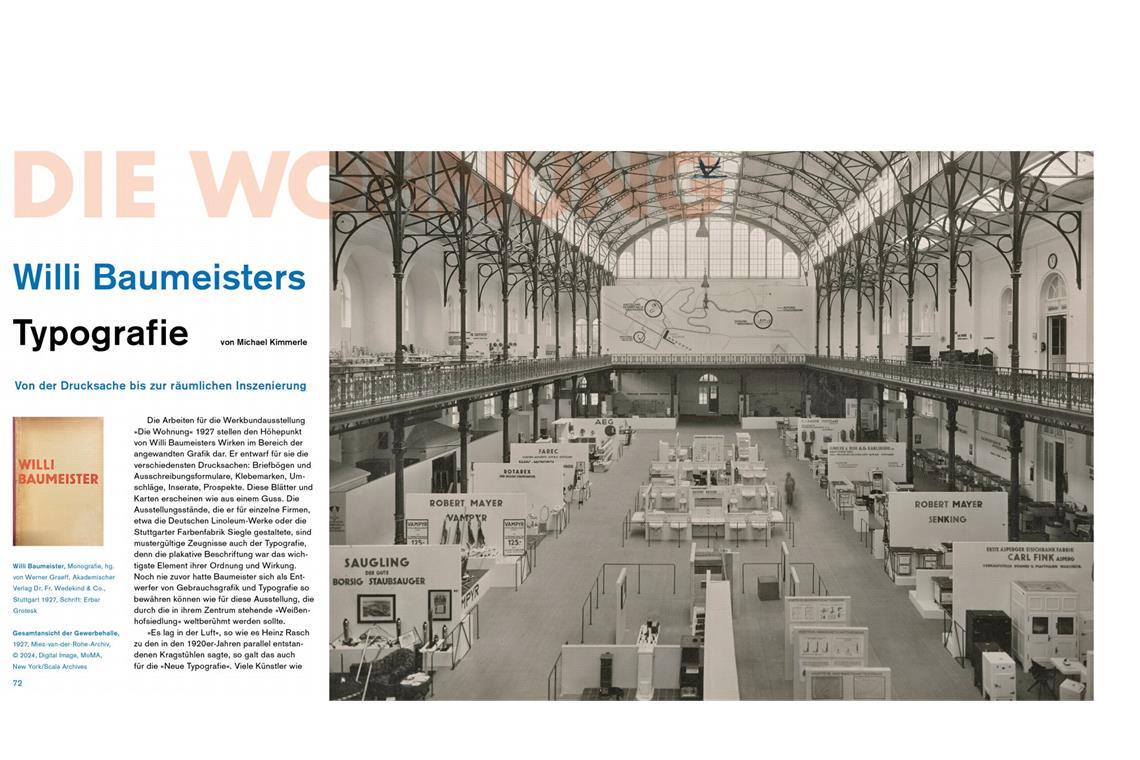

Buch über Stuttgarts Weissenhofsiedlung

Wie die Weissenhofsiedlung zu einer Weltsensation wurde

Schon vor dem Bau der Weissenhofsiedlung fieberte die Welt der Besichtigung der kleinen Siedlung in Stuttgart entgegen. Wie gelang dieser Coup und lebt es sich heute in den Häusern? Das verrät ein interessantes Buch.

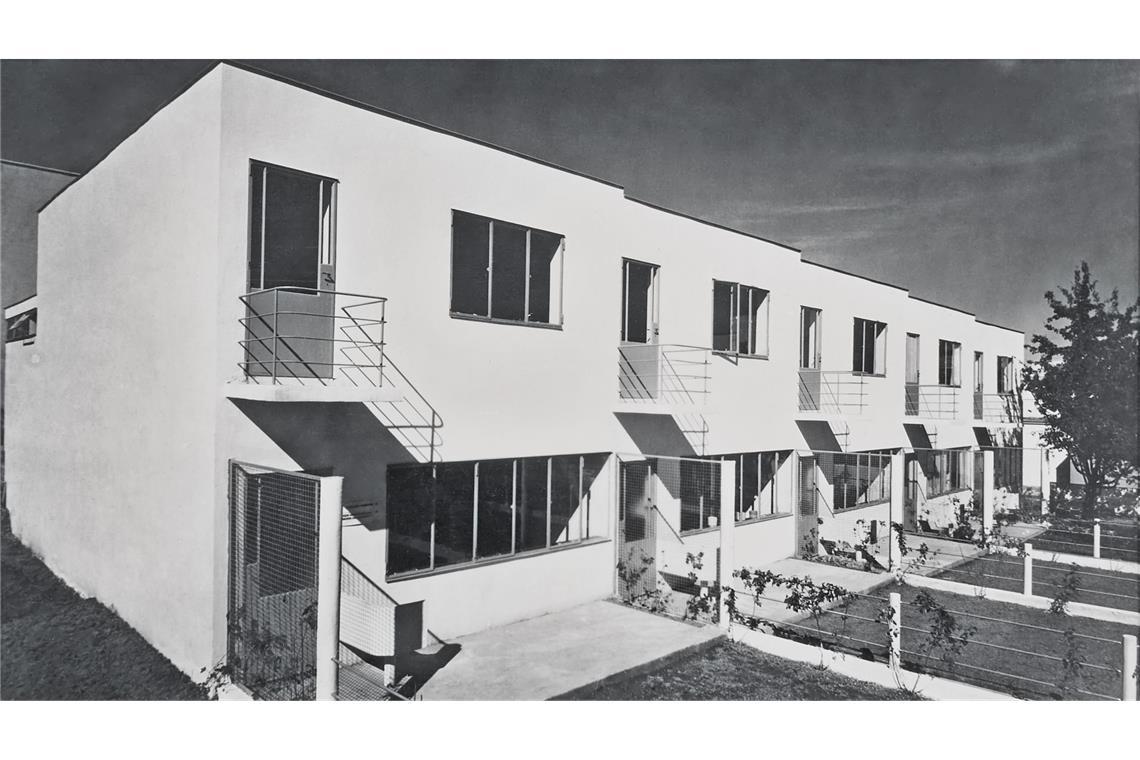

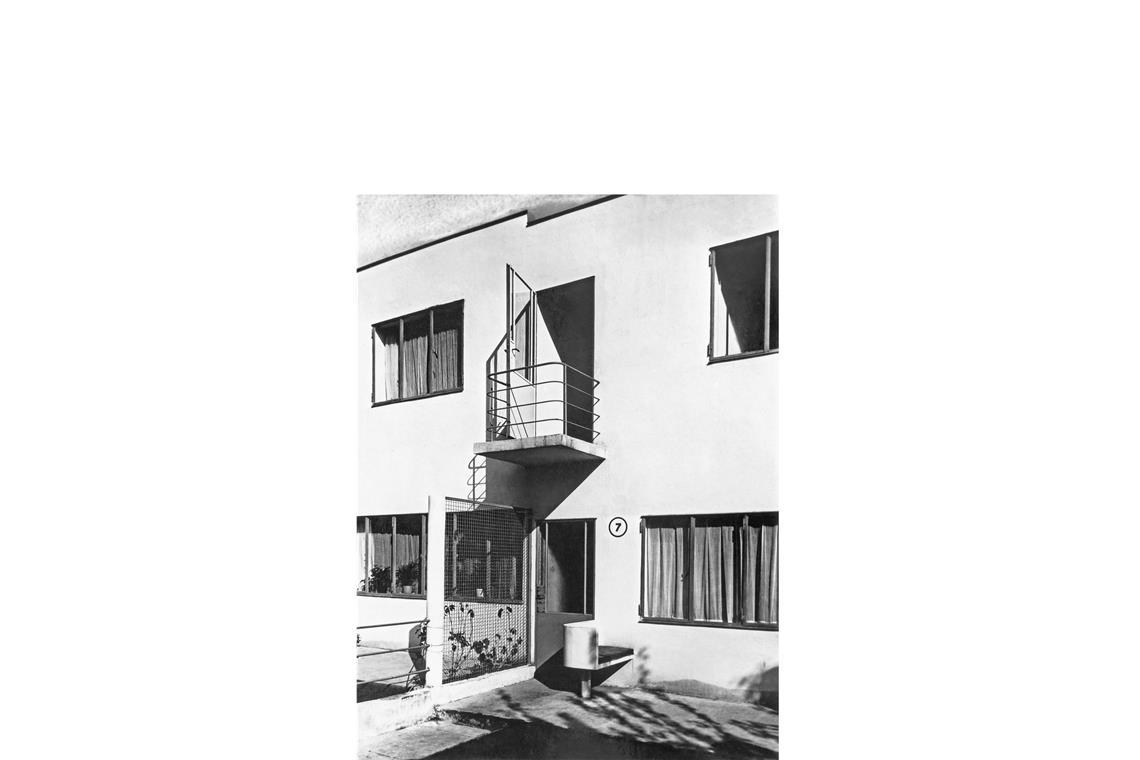

© Evert Marinus von Ojen, 1927 Lempertz/avedition

Wie lebt es sich in einem der Oud-Reihenhäuser in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung? Das ist in dem Buch „Raumkunst und Visionen“ zu erfahren.

Von Nicole Golombek

Wie die Zeiten sich doch manchmal auch nicht ändern: „Wir leben in einer Zeit der Neuorientierung. Politik und Wirtschaft sind gezwungen, neue Wege zur Lösung der Aufgaben zu suchen, die die Gegenwart stellt“, hieß es 1926 in einer Denkschrift, in der Ziele der Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ in Stuttgart formuliert wurden. Aufgaben der Gegenwart waren damals wie heute unter anderem die krasse Wohnungsnot.

Ähnlich wie heute, wenn es um die Ziele und Projekte der 2027 stattfindenden Internationalen Bauausstellung „IBA 27“ geht, wurde 1926 prognostiziert: „Die Ausstellung wird keine endgültigen Lösungen bringen. Aber sie wird zusammenfassen, was bis jetzt an wertvollen Erfahrungen und Vorschlägen vorliegt und was geeignet ist, einer Besserung des Wohnwesens im Geiste unserer Zeit zu dienen.“

Nun ist es das eine, schöne Ziele und Projekte zu planen, doch das andere, all dies den politischen Entscheidern so zu erklären, dass sie ihre Zustimmung geben und so ein Projekt in der Welt bekannt zu machen.

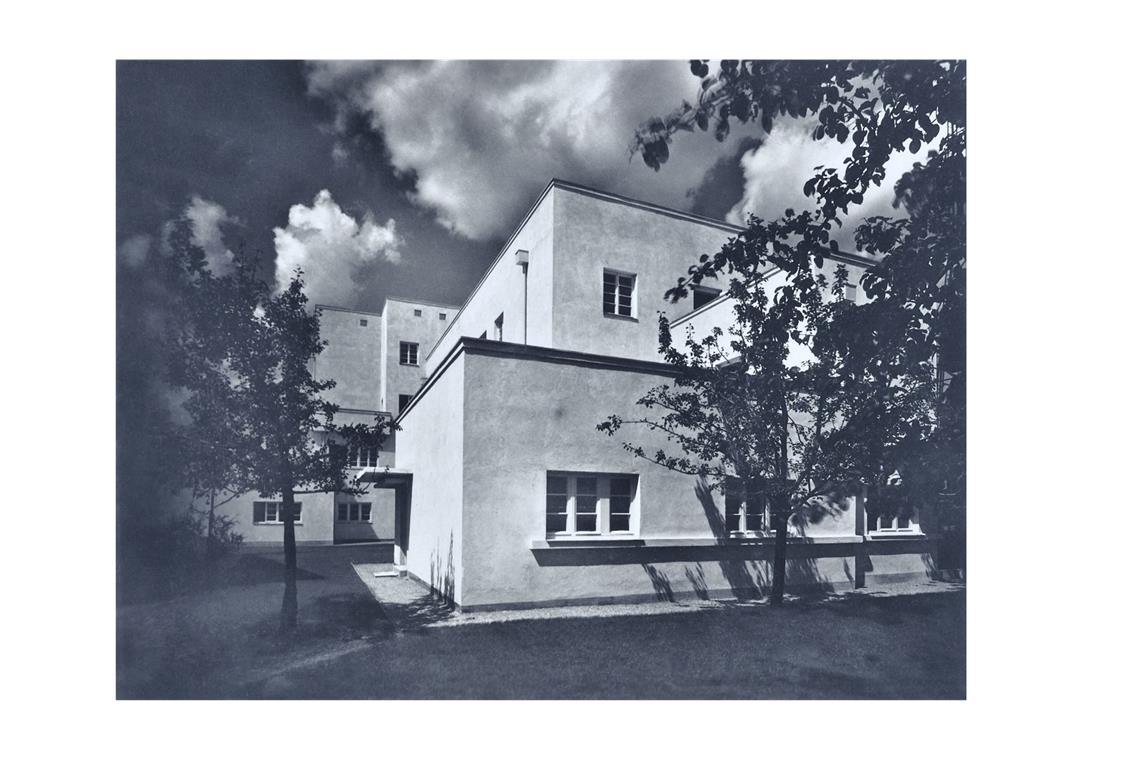

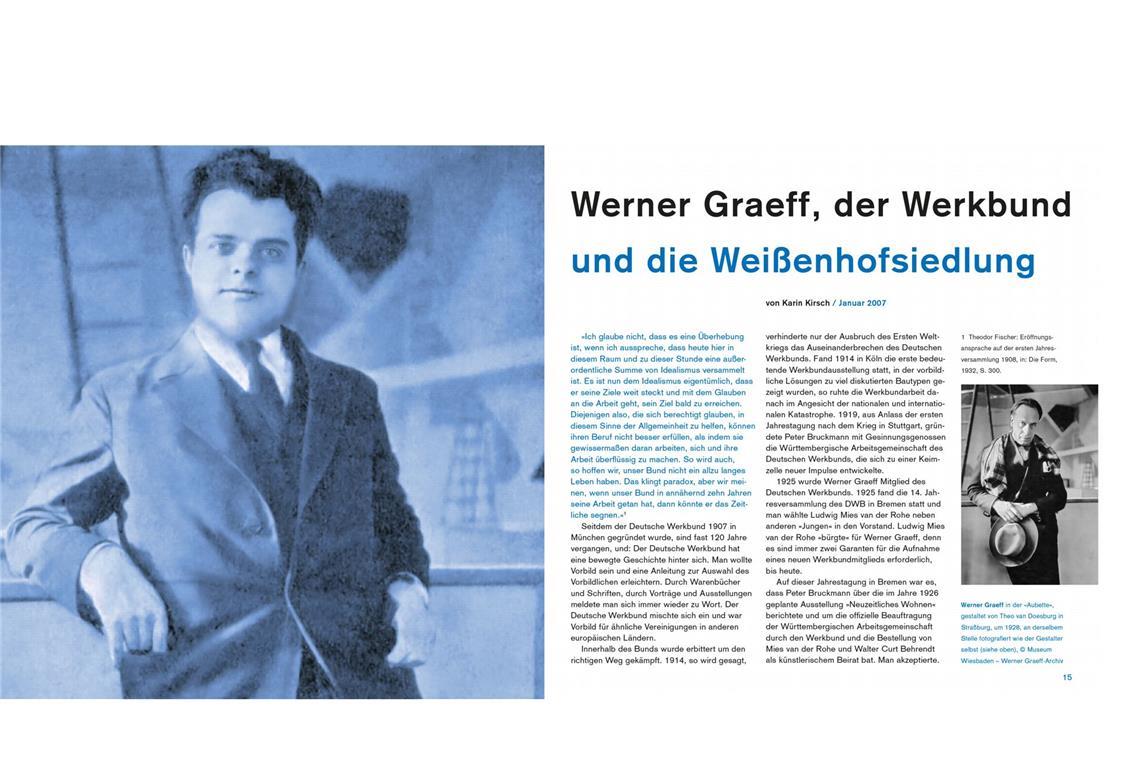

Wie das gelang, davon handelt einer der spannendsten Aufsätze in dem vom Deutschen Werkbund Baden-Württemberg herausgegebenen Buch „Die Werkbundsiedlung am Weißenhof. Raumkunst und Visionen“. In dem Text „Werner Graeff, der Werkbund und die Weißenhofsiedlung“ von 2009 erinnert die Architektin Karin Kirsch an jene, die mithalfen, die Ausstellung, die Gestalt in Form der Weissenhofsiedlung annahm, zu einem Welterfolg zu machen.

Die Macher der Weissenhofsiedlung in Stuttgart

Klar, den Bauleiter Richard Döcker und die berühmt gewordenen Architekten der Wohnhäuser, die kennt man, doch wer sind die Männer und Frauen, die alles planten, vorantrieben? Da kommt Gustaf Stotz ins Spiel, der frühere Geschäftsführer der Württembergischen Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Werkbundes.

All jene, die Ausstellungen wie „Die Wohnung“ besuchten, „haben in Stotz einen gründlichen Organisator und einen liebenswürdigen, zu allen Auskünften jederzeit bereiten Cicerone kennengelernt. Wer an jenen Ausstellungen mitarbeitete, schätzte in ihm nicht nur den vielseitigen Anreger und eifrigen Vorkämpfer für die Werkbundideen, sondern auch den überzeugten, warmen Freund unseres Landes“, so liest es sich in einem kurzen Nachruf der Zeitschrift „Das Werk: Architektur und Kunst“ aus dem Jahr 1940. Stotz hatte den damals eher Insidern bekannten Architekten Mies van der Rohe als künstlerischen Leiter der Weissenhofsiedlung vorgeschlagen.

Und der wiederum ernannte den Bildhauer, Maler, Grafiker und Fotografen Werner Graeff, der am Bauhaus in Weimar studiert hatte, zum Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Kirsch zitiert in ihrem Aufsatz Erinnerungen von Werner Graeff, der von Kunst viel, von Werbung offenbar wenig Ahnung hatte und sich erst einmal bei einem Berliner Ministerialrat Hilfe suchte: „Herr Doktor, ich bin jetzt Pressechef der Werkbundausstellung – nun sagen Sie mir bitte, was ist das eigentlich, und was muss ich da tun?“

Das fünfzehnminütige Telefongespräch mit Walter Curt Berendt muss ergiebig gewesen sein. Denn wie Werner Graeff mit Hilfe der Gestalterin Mia Seeger die Ideen für die Ausstellung als Presseaussendungen in die Welt trug und so schon vor der eigentlichen Ausstellung zu einer zu erwarteten Weltsensation machte, das liest sich wie ein bitte zu verfilmendes Drehbuch.

Ausstellungsankündigungen, die im Ausland publiziert wurden, waren so enthusiastisch – „Die größten Meister der Neuzeit arbeiten mit. Dem Unternehmen wird ein voller Erfolg beschieden sein“, wurde etwa geschrieben –, dass Stotz sie wiederum den Stuttgarter Politikern vorlegte. Dies trug vermutlich auch dazu bei, dass sie das Geldausgeben für die Unternehmen genehmigten, das dann in nur einem Jahr Bauzeit Gestalt annahm.

Neben den prächtigen und fotogenen Villen von Le Corbusier und Hans Scharoun sind im Stuttgarter Norden Mehrfamiliengebäude und platzsparende Reihenhäuser entstanden. Zielgruppe für die Siedlung waren die „modernen Großstadtmenschen vom Arbeiter bis zum ,gebildeten Mittelstand’, von der ,berufstätigen Dame’, vom Junggesellen bis zu Familie mit vier Kindern. Man baute nicht für die ganz Armen, also für das Existenzminimum, und auch nicht für die Wohlhabenden“, ist in Karin Kirschs Text über Werner Graeff zu lesen.

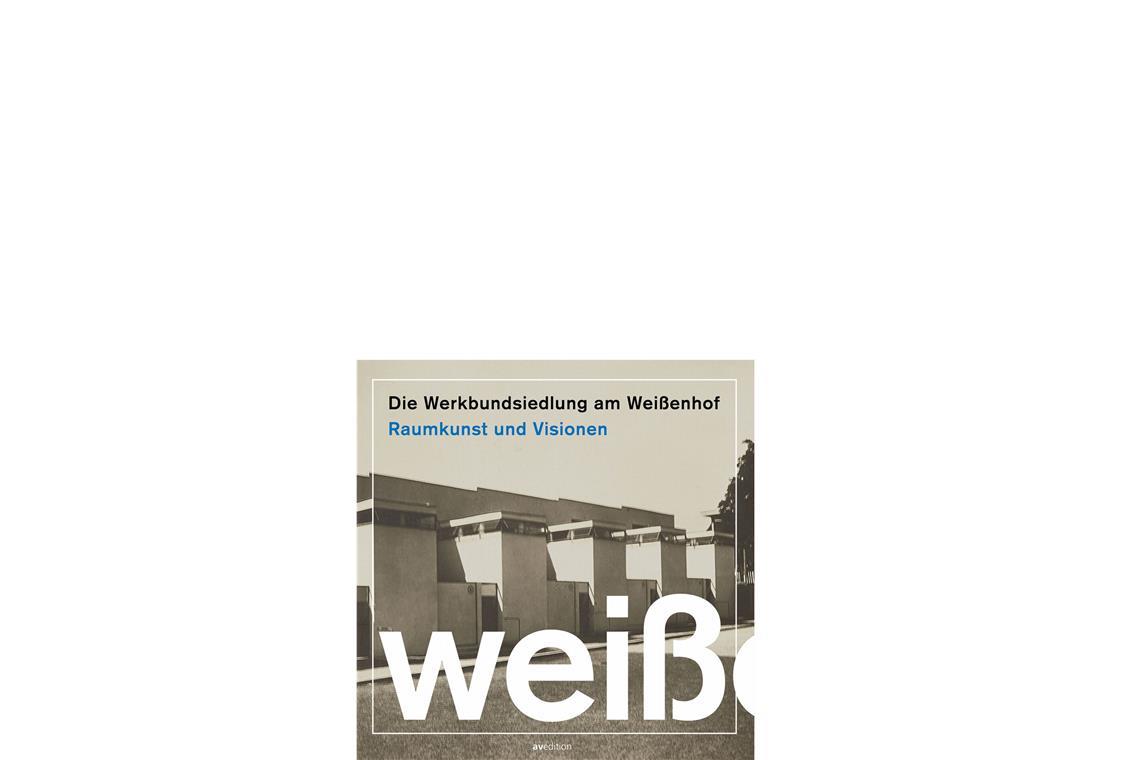

Wie gut es sich in einem dieser gebauten Vorschläge zur „Besserung des Wohnwesens im Geiste unserer Zeit“ lebt – nämlich in einem der jeweils nur 73 Quadratmeter Wohnfläche messenden Reihenhäuser von Jacobus Johannes Pieter Oud –, das ist ebenfalls in dem höchst unterhaltsamen wie lehrreichen Buch in Bild und Text zu erfahren.

„Dieses Bauwerk erinnert seine Bewohner an ein Schiff: Dies zeigt sich in den bullaugenartigen Guckfensterchen der Schlafzimmer, der Gangway-artigen Ausbildung des Treppengeländers und in den Oberlichtern, die den Blick zum Himmel fas überall freigeben. Und im Sommer ,gehen alle Luken’ auf: Türen zum Innenhof, Fenster zum Garten und Oberlichter zum Himmel.“ Das klingt nach einem Wohnkonzept, das noch heute zeitgemäß ist.

Bilder aus dem Buch und von der Weissenhofsiedlung in der Bildergalerie.

Info

BuchDie Werkbundsiedlung am Weißenhof. Raumkunst und Visionen. Hg. Deutscher Werkbund Baden-Württemberg. Verlag avedition, Stuttgart, 116 Seiten, 24 Euro.

© avedition/Evert Marinus von Ojen, 1927/Lempertz

Reihenhauseingang mit Schlafzimmerbalkon in einem der Oud-Reihenhäuser in der Weissenhofsiedlung.

© avedition/Orro Lossen, 1927/Lempertz

J.J.P. Ouds nur je 72 Quadratmeter große Reihenhäuser waren Teil der Werkbundausstellung auf dem Weissenhof und sind bis heute vermietet. In einem Text sind Wohnerfahrungen der jetzigen Bewohner und Bilder aus dem Inneren der Häuser zu entdecken.

© avedition

Bauatelier Mies van der Rohe: Modell der Weissenhofsiedlung. Ansicht von Südosten. Zielgruppe für die Siedlung waren die „modernen Großstadtmenschen“: „Man baute nicht für die ganz Armen, also für das Existenzminimum, und auch nicht für die Wohlhabenden“, ist in Karin Kirschs Text über Werner Graeff zu lesen.

© avedition/Otto Lossen, 1927

Neben dem Mehrfamilienhaus von Mies van der Rohe entstand auch eines von Peter Behrens. In dem Künstleratelier dort ist heute die Architekturgalerie untergebracht, in der immer wieder spannende Ausstellungen gezeigt werden.

© avedition

Blick ins Buch: Spannend ist der Text von Karin Kirsch über Werner Graeff, ebenso . . .

© avedition

. . . wie Maaike van Rijns Beitrag über den Architekten Werner Pankok (1872-1943), der eher ein Vertreter des Jugendstils war, den Deutschen Werkbund und die Stuttgarer Sezession mitbegründete – und unter anderem auch Dampfschiffe udn Zeppeline ausstattete.

© avedition

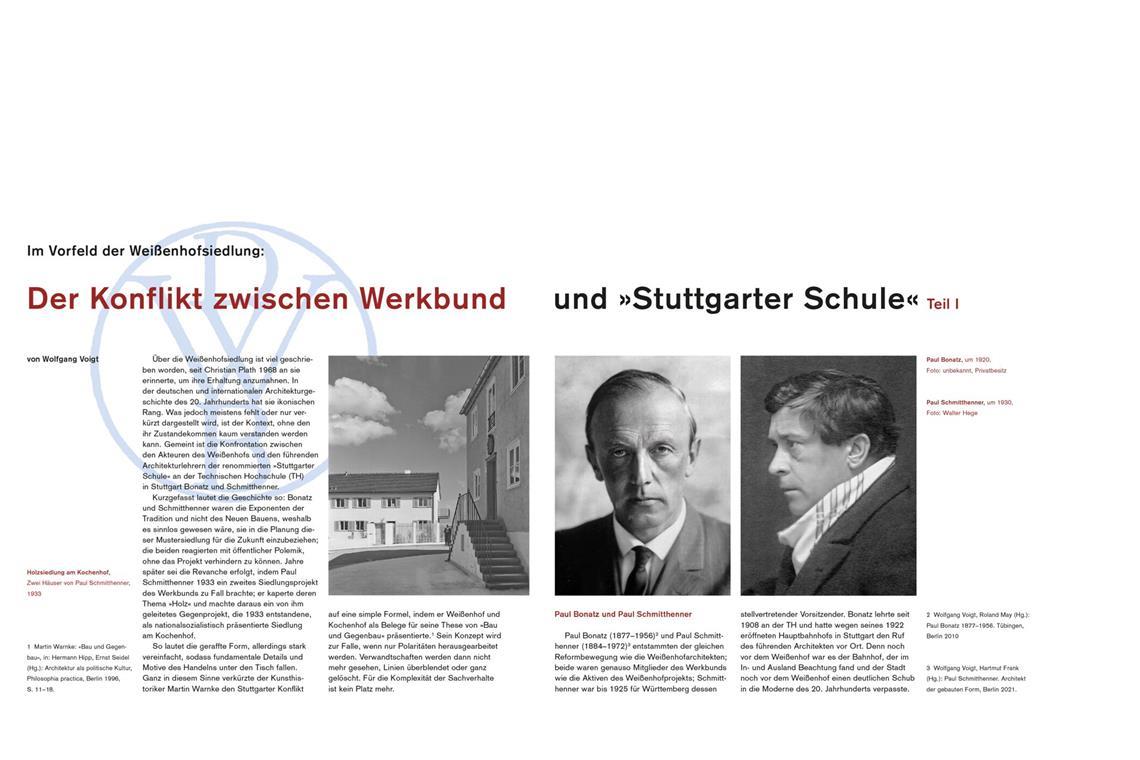

Aufschlussreich ist überdies Wolfgang Voigts Text über die Kritiker der Bauhaus-Bewegung und die Vertreter der „Stuttgarter Schule“.

© avedition

Frank Rolf Werner erinnert an die Architekturgalerie in Peter Behrens Mehrfamilienwohnhaus am Weissenhof 30-32 und an seine Zeit als Architekt in den 197023n und 1980ern in Stuttgart.

© avedition

Neben Architektur entstanden in der Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ 1927 auch Möbel. Axel Bruchhäuser erinnert an Heinz Rasch, der eng mit Mart Stam zusammenarbeitete und an der Realisierung der Kragstühle teilnahm. Rasch hatte Stam auch seinen ersten Sperrholz-Kragstuhl geschenkt.

© avedition

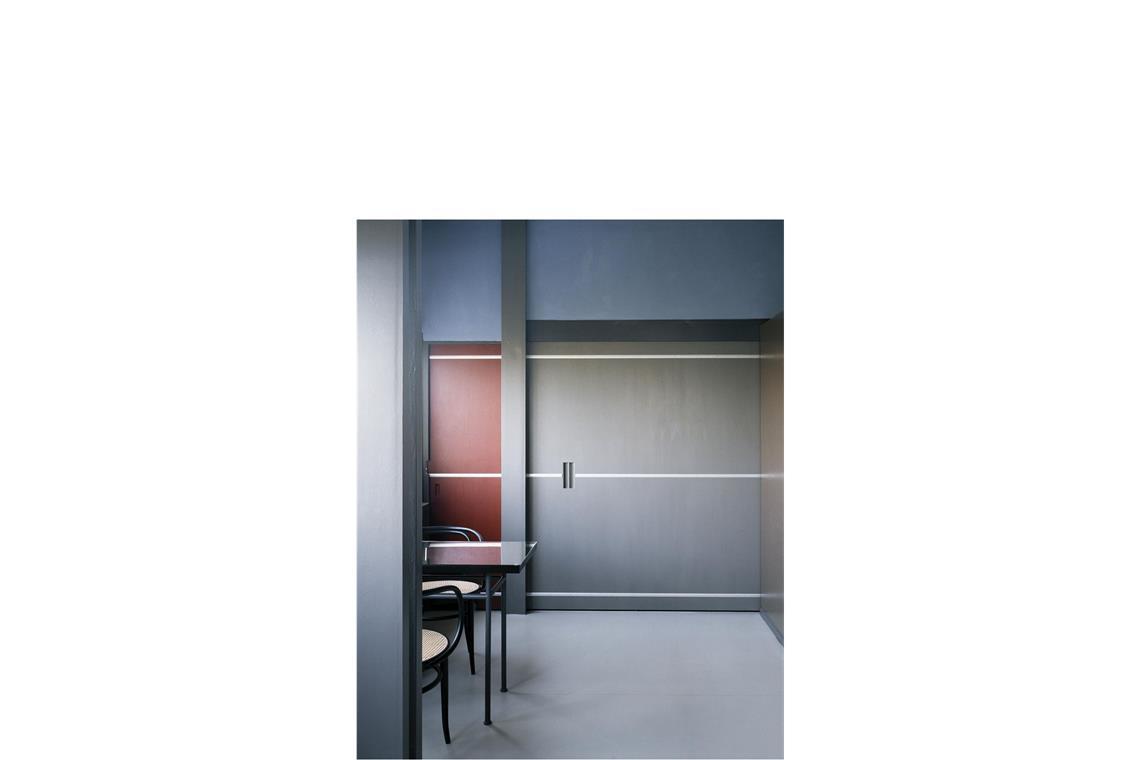

Wie Lilly Reich die Möbel und Wohnideen 1927 in einer Spiegelglashalle in der Stuttgarter Gewerbehallenausstellung präsentierte, darüber informiert Andrea Scholtz in einem ausführlichen Aufsatz. Reich hatte die Begleitausstellung zur Werkbundsiedlung am Weissenhof künstlerisch geleitet.

© avedition

Der Künstler Willi Baumeister entwarf für die Werkbundausstellung verschiedenste Drucksachen – und gestaltete die Schriften für Ausstellungsstände in der Stuttgarter Gewerbehalle, daran erinnert Michael Kimmerle in einem interessanten Text.

© avedition

Die bis hier gezeigten Bilder stammen aus dem großartigen Buch „Die Werkbundsiedlung am Weißenhof. Raumkunst und Visionen“. Hg. Deutscher Werkbund Baden-Württemberg. Verlag avedition, Stuttgart, 116 Seiten, 24 Euro

© LICHTGUT/Zophia Ewska

Neben der Architekturgalerie im Mehrfamilienhaus von Peter Behrens sind . . .

© Weissenhofwerkstatt/Brigida González

. . . in der Weissenhofwerkstatt im Haus Mies van der Rohe regelmäßig Ausstellungen zu sehen, ebenso . . .

© Weissenhofmuseum/Brigida González

. . . im Haus Le Corbusier. Das Gebäude . . .

© Weissenhofmuseum/Brigida González

. . . ist das einzige von innen zu besichtigende Haus in der Siedlung, alle anderen Villen- Reihen- und Mehrfamilienhäuser sind bewohnt.

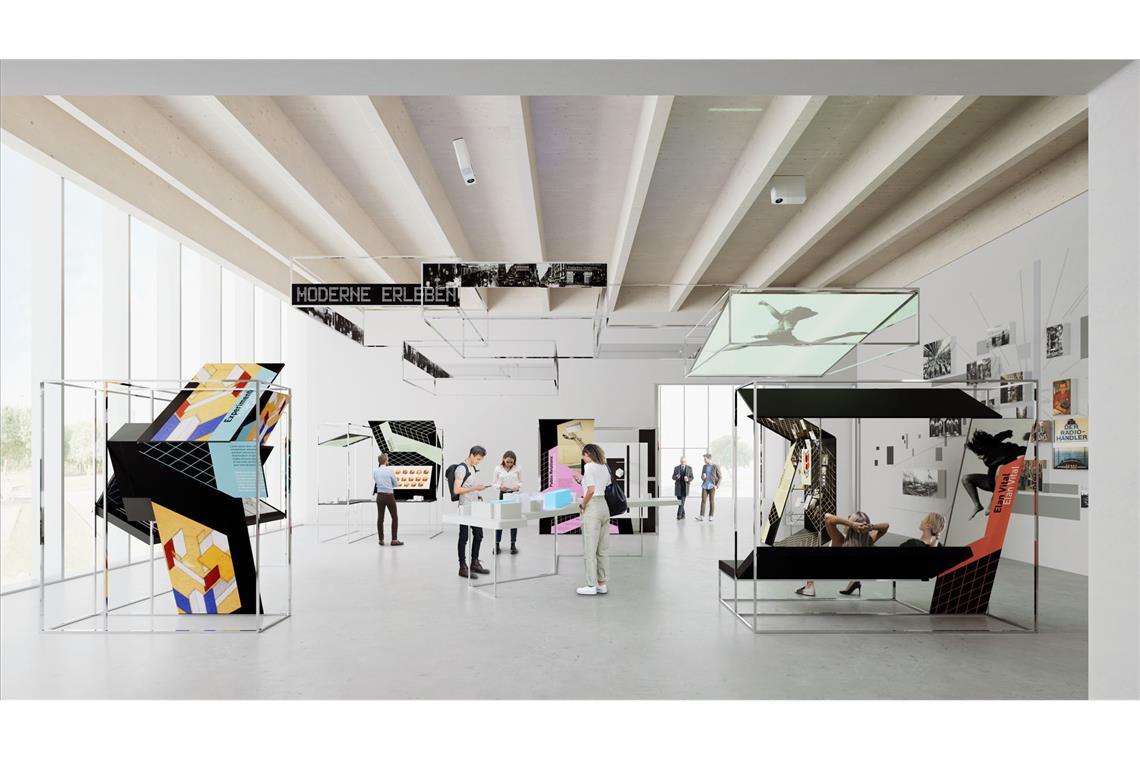

© Visualisierung Barkow / Leibinger

Pünktlich zur Internationalen Bauausstellung IBA 27 soll das Besucher- und Informationszentrum (BIZ) auf dem Weissenhof entstanden sein, der Entwurf stammt von den renommierten Barkow Leibinger Architekten mit Sitz in Berlin, Architektin Regine Leibinger stammt aus Stuttgart. Der Bau soll ökologisch vorbildlich in Holz- und Lehmbauweise erstellt werden.

© Visualisierung Atelier Markgraph GmbH, Frankfurt

Das visuelle Vermittlungskonzept, die Szenografie im BIZ gestaltet das Atelier Markgraph aus Frankfurt am Main, das Büro hat den dazu ausgelobten Einladungswettbewerb „Weissenhof 1927 | 2027+ Moderne erleben“ gewonnen. Im BIZ werden dann auch Ausstellungen über die Weissenhofsiedlung konzipiert.