Besser als ihr Ruf: Plattenbauten

Wo niemand den Müll runterträgt

Der Plattenbau gilt als typisches DDR-Produkt. Auf den Wohnblöcken ruhten einst große Hoffnungen – bis der Niedergang kam. Warum sind heute einige Platten wieder Kult?

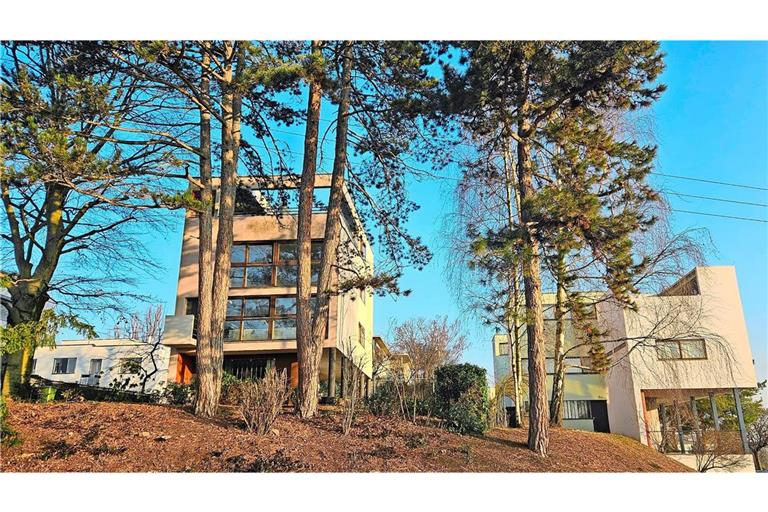

© /Christoph Montebelli

Bloß nicht die Etage verwechseln: Plattenbauten in Hongkong.

Von Adrienne Braun

Wenn es politisch ums Wohnen geht, fällt selbstverständlich das Wörtchen „schnell“. Es solle schnell gehandelt werden, heißt es da. Bauprojekte müssten schnell auf den Weg gebracht und danach schnell realisiert werden. Dabei würden die meisten, die das fordern, vermutlich genauso schnell wieder abwinken, wenn sie in eine Wohnsiedlung ziehen müssten, die schnell, effizient und funktional irgendwo am Stadtrand hochgezogen wurde. Stichwort: Platte.

Wenn hierzulande etwas einen schlechten Ruf hat, so ist es der Plattenbau. Dabei waren es genau die Häuser aus Fertigteilen, die in den vergangenen hundert Jahren immer wieder schnell und effektiv Wohnraum für viele Menschen schafften. Statt Stein auf Stein setzen zu müssen, wurden große Bauteile in der Fabrik produziert, vor Ort montiert – und was dabei entstand, waren nicht immer die schlechtesten Wohnungen.

Komfortabler als die Altbauten

Dass in Westdeutschland lange auf den Plattenbau runtergeschaut wurde, hat vermutlich damit zu tun, dass er in der DDR durchaus beliebt war – auch bei den Menschen. Denn die normierten Neubauwohnungen waren deutlich komfortabler als die Altbauten. Endlich hatte jeder eine eigene Toilette, ein Bad mit Warmwasser – und besser noch: Auf jedem Stockwerk gab es auf dem Flur einen „Müllschlucker“. Man öffnete eine Klappe – und schon sauste die Mülltüte runter in den Container. Den Satz „Wer bringt den Müll runter?“ konnte man in der Platte getrost aus dem Wortschatz streichen.

Der Fotograf Christoph Montebelli ist in den vergangenen Jahren durch die Welt gereist, weil er sehen wollte, was aus den Plattenbauten geworden ist. Denn auch wenn in Berlin-Marzahn bis heute eines der größten Plattenbauviertel Europas steht, ist die Platte keineswegs ein deutsches Phänomen. Auch in Havanna, Hongkong und Sansibar hat Christoph Montebelli für sein Buch „Plattenbau Promenades“ fotografiert. Und überall war die Idee hinter den Siedlungen aus Fertigteilen dieselbe: Die Not der Menschen zu lindern und ihnen ein solides und sicheres Heim zu bieten. Die Hoffnungen, die man mit diesen Projekten verband, waren also ambitioniert – und in der Regel mit einer gesellschaftlichen Vision verbunden.

Plattenbauten linderten die Not

In dem Buch von Christoph Montebelli erinnert sich die Juristin Anja Elsner, wie sie mit ihrer Familie aus einem Altbau in Berlin-Friedrichshain in einen elfstöckigen Neubau in Marzahn zogen. „Wir waren begeistert“, schreibt sie. Als die Familie etwas später umzog, staunte die Tochter nicht schlecht, dass die neue Wohnung wie die alte aussah. Der Schnitt sei kaum anders gewesen – und auch nicht der Geruch des Linoleums.

Das war ein Grund, weshalb Plattenbauten im Westen, die doch auch hier nach dem Zweiten Weltkrieg die Not vieler Menschen linderte, zunehmend an Ansehen verloren: Im Westen setzte man immer stärker auf Individualität, weshalb der Gemeinsinn entsprechend in den Hintergrund rückte. Wohnen wurde zunehmend zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und nun auch in der Mittelschicht zum Statussymbol. Es verbreitete sich ein Denken, das später Slogans wie „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ führte.

Der Plattenbau steht dagegen wie keine andere Architekturform für Gleichheit und Gerechtigkeit – und war häufig mit einem sozialen Anliegen verbunden. So wurde in Hongkong nach einem verheerenden Brand in den 1960er Jahren die so genannte Regenbogensiedlung Choi Hung gebaut, deren Gebäude mit leuchtenden, pastellfarbenen Fassaden weltweit Beachtung fanden und bis heute ein beliebtes Fotomotiv sind. Es war der Beginn eines städtischen Sozialwohnungsprogramms.

Auch in Sansibar, wo man in den 1960er Jahren die „Deutschen Häuser“ mit Hilfe der DDR baute, stand das Wohl der Menschen im Zentrum. Die 14 Häuserblocks waren fröhlich gelb gestrichen und perforierte Wände sorgten in den Treppenhäusern für frische Luft.

Auch die Mustersiedlung, die der kubanische Revolutionär Fidel Castro östlich von Havanna bauen ließ, sollte ein gutes Wohnen für viele ermöglichen. Damit die fünfstöckigen Wohnblöcke aus vorgefertigten Teilen aber sauber und schön blieben, wurde der Individualität der Bewohner deutliche Grenzen gesetzt: Sie durften weder Haustiere noch Pflanzen auf dem Balkon haben. Denn Gleichheit kann im Plattenbau auch leicht in Gleichmacherei kippen. Deshalb lebte Angela Merkel als junge Wissenschaftlerin bewusst in Altbauten, deren Fassaden in jedem Stockwerk anders gestaltet wurden und ein völlig anderes Lebensgefühl vermitteln als diese monotonen Kästen mit zahllosen identischen Fenstern. Für Merkel war der Altbau ein Ausdruck ihres Protest gegen den Typus der Angepassten, die den Vollkomfort im Plattenbau bevorzugten.

Mehr Planwirtschaft als Ideologie

Am Ende war es aber weniger die Ideologie als die Planwirtschaft, die die Plattenbauten in Verruf brachte. Während die frühen Siedlungen meist solide Substanz besaßen und heute in Sachen Stabilität und Bauqualität häufig sogar modernen Standards entsprechen, versuchte man in der DDR, immer effektiver zu bauen und Ressourcen einzusparen. Das Ergebnis, heißt es in dem Buch von Christoph Montebelli, habe zu Fantasielosigkeit, Monotonie und schlechter Qualität geführt. Die Platte wurde zum „Synonym staatlichen Versagens“, schreibt der Architekt Philipp Meuser.

Dort, wo nicht immer höher und immer billiger gebaut wurde und oft soziale Brennpunkte entstanden, fühlen sich die Bewohner auch heute noch durchaus wohl. In Hongkong sind die kleinen Wohnungen in der Regenbogensiedlung sogar extrem gefragt, weil sie bezahlbar sind in einer Stadt, in der private Investoren die Immobilienpreise in Schwindel erregende Höhen getrieben haben.

Dass in Berlin kaum Plattenbauten abgerissen wurden, liegt zum einen am Bedarf an Wohnraum, aber auch an deren oft solider Qualität vor allem im ehemaligen Osten. Manche Bauten wirken wegen ihrer minimalistischen Ästhetik zeitgemäß und begehrt, die Wohnblocks an der Karl-Marx-Allee sind bei Mietern wiederum wegen ihres Komforts gefragt. So ändern sich auch beim Wohnen die Urteile immer wieder. Als in den 1960er Jahren in Ostberlin auf dem fast zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor die teils zehn Stockwerke hohen Blocks gebaut wurden, spottete der Westen über den stalinistisch-neoklassizistischen Stil. Der ist es, der die Wohnungen heute auch auf Airbnb bei Touristen sehr begehrt macht.

Christoph Montebelli: Plattenbau Promenades, 144 Seiten, 40 Euro, erschienen im Kerber Verlag