Forscher warnen

Warum Langeweile in der Kirche und beim Yoga schädlich sein kann

Macht es Sinn, eine Stunde lang zu meditieren? Wer das nicht denkt, sollte es lieber lassen, legt eine Studie nahe. Langeweile entstehe nicht nur wegen eines fehlenden Sinns. Und: Sie ist etwas anderes als Muße.

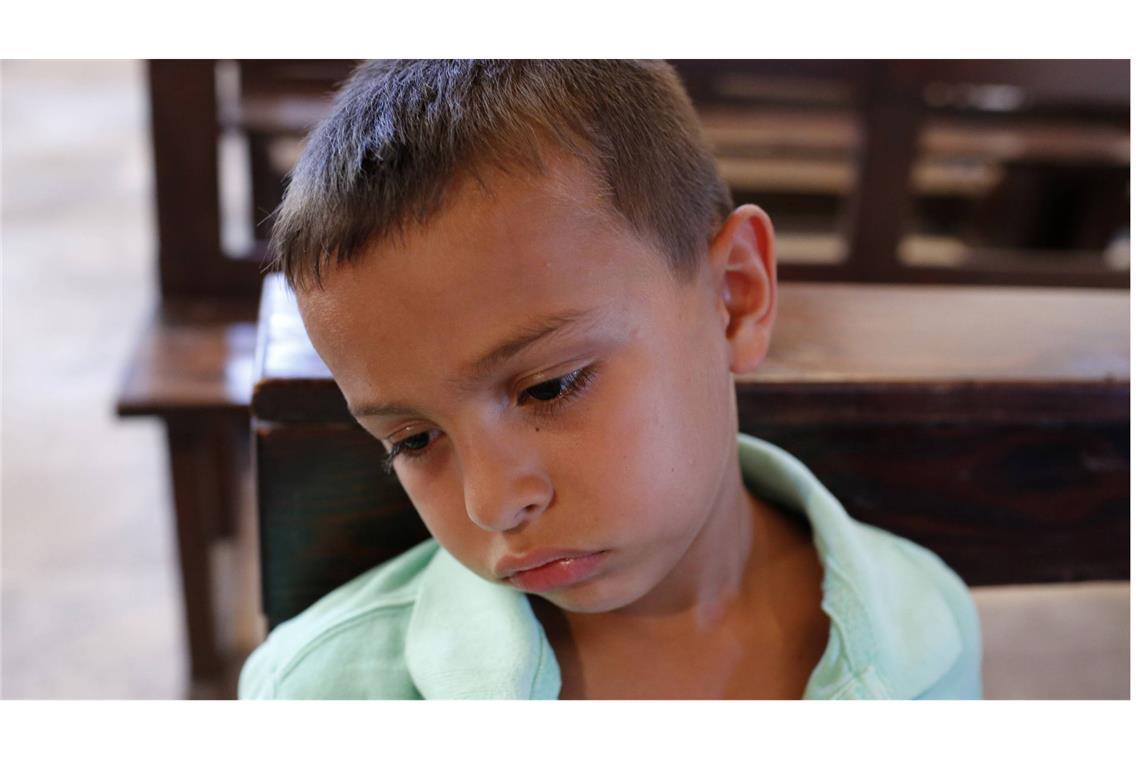

© Imago/UIG

Dieser Junge hat offenkundig wenig Freude am Besuch des Gottesdienstes.

Von Markus Brauer/KNA

In der Kirche, beim Yoga und anderen spirituellen Tätigkeiten langweilen sich Menschen offenbar viel häufiger als gedacht. Bei katholischen Predigten war dieser Wert am höchsten, wie Thomas Götz, Professor für Bildungspsychologie an der Universität Wien, herausgefunden hat.

„Bei Pilgerreisen wurde sich am wenigsten gelangweilt.“ Das liege vermutlich daran, weil Pilgern recht abwechslungsreich sei. „Die Landschaft ändert sich, man kann das eigene Tempo anpassen.“

Götz hat mit Kollegen in einer Studie das Phänomen der Langeweile in spirituellen Praktiken untersucht. Zu Yoga, Meditation, dem Hören von Predigten, Schweigeexerzitien und Pilgerreisen wurden den Angaben zufolge mehr als 1200 Personen befragt.

„Man sieht es einem Menschen an, wenn er gelangweilt ist“

Bei den untersuchten Tätigkeiten könnten sich allgemeingültige, zentrale Ursachen für Langeweile einstellen. „Man fühlt sich überfordert. Man fühlt sich unterfordert. Oder die Aktivität erscheint einem wenig sinnvoll“, erklärt der Forscher.

Wer sich langweile, habe man zum Beispiel den Eindruck, dass die Zeit langsamer vergehe, wolle aus der Situation heraus und etwas anderes erleben. Der Blutdruck sinke, und der Herzschlag verlangsame sich. „Man sieht es einem Menschen auch an, wenn er gelangweilt ist“. Er sinke auf einem Stuhl in sich zusammen.

Langeweile dürfe nicht mit Muße verwechselt werden und gehe mit ungesundem Verhalten einher, betont Götz. „Das reicht vom Essen, das man aus Langeweile in sich hineinschiebt, bis hin zu risikoreichen Aktionen, wie sie manche Jugendliche etwa beim S-Bahn-Surfen suchen. Und nicht selten mündet es in Straftaten. In der Schule gilt: Kinder, die sich langweilen, haben schlechtere Noten.“ Die Langeweile werde völlig zu Unrecht gelobt.

Tipps für Praktizierende und Anbieter

Der Langeweile im spirituellen Kontext könne ähnlich begegnet werden wie der in der Schule, rät der Forscher. Wichtig sei, einen Sinn in dem, was man tue, zu sehen, dem eigenen Tempo zu folgen und sich selbst nicht zu unter- oder überfordern.

„Wer noch nie meditiert hat, muss es nicht gleich mit einer Stunde versuchen. Man kann langsam beginnen und sich steigern.“ Bei Veröffentlichung der Studie Anfang März hatte das Forschungsteam zudem geraten, spirituelle Praktiken stärker zu personalisieren und mehr auf die Bedürfnisse der Praktizierenden einzugehen.

Info: Warum glauben (nicht)?

Weltanschauungen Es gibt in der Religions- und Philosophiegeschichte sehr unterschiedliche Antworten auf die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Hier einige wichtige Anschauungen:

Agnostiker Wer meint, dass die Existenz oder Nicht-Existenz eines höheren Wesens ungeklärt oder generell nicht zu klären ist, nennt sich Agnostiker. Den Begriff prägte der britische Biologe Thomas Henry Huxley (1825–1895). Auf die Frage „Gibt es einen Gott?“ antworten Agnostiker ausweichend: „Ich weiß nicht“, „es ist unbeantwortbar“ oder „es ist irrelevant“.

Deisten Wer sich Deist nennt, glaubt an einen Schöpfergott, dessen Existenz mit Hilfe des Verstandes begründbar und nachvollziehbar ist. Im Gegensatz zu Theisten gehen Deisten davon aus, dass Gott nicht mehr in das Weltgeschehen eingreift. Ein berühmter Vertreter ist Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Er vergleicht Gott mit einem Uhrmacher, der die Welt als perfekte Uhr geschaffen hat und sich seitdem nicht mehr um sie kümmert.

Materialisten Außer der Materie und ihren Gesetzmäßigkeiten existiert nichts. Gedanken, Gefühle, Bewusstsein und Glaube lassen sich auf materielle Erscheinungsformen zurückführen. Der französische Aufklärungsphilosoph Paul Henri Thiry d’Holbach (1723–1789) erklärt, die Natur wirke aus sich selbst, alle Prozesse liefen nach einem festen Schema ab. Religion und freier Wille seien eine Selbsttäuschung. Die Natur werde geformt durch die Anordnung der Atome.

Monotheisten Wer glaubt, dass die Welt von einem persönlichen Gott oder von Göttern erschaffen wurde, ist ein Anhänger des Theismus. Monotheisten kennen nur einen einzigen Gott (das Wort stammt vom griechischen „mónos“ – allein, einzig – und „theós“ – Gott), der nach der Schöpfung in die Welt aktiv eingreift und sich offenbart. Die drei wichtigsten monotheistischen Religionen sind das Christentum, der Islam und das Judentum.

Nihilisten Wer an gar nichts glaubt, nichts für wahr hält und selbst die Möglichkeit einer objektiven Seins- und Wertordnung verneint, geht als Nihilist (von lateinisch „nihil“ – nichts) durchs Leben. Die Interessen des Einzelnen haben Vorrang vor den Interessen der vielen. Der Nihilist darf seine Triebe und Neigungen ausleben, weil ihm alles erlaubt ist. Würde der Nihilismus die Welt regieren, wären Anarchie, Chaos und Untergang die Folge.

Pantheisten Die Anhänger des Pantheismus gehen davon aus, dass Gott eins ist mit dem Kosmos und der Natur. Er existiert in allen Dingen und ist mit der Welt identisch. Einen als Person und Schöpfer gedachten Gott verneinen sie. Stattdessen stammt alles aus einem geistigen Urgrund, der alles in allem ist und alles steuert.

Polytheisten Sie glauben an einen Götterhimmel, in dem ein Obergott das Sagen über eine Schar von Göttern hat – wie Zeus in der griechischen und Odin in der nordischen Mythologie. Das Wort kommt vom griechischen „polys“ (viel) und „theoi“ (Götter). Eine polytheistische Religion ist etwa der japanische Shintoismus, der einheimische Gottheiten verehrt. Sie können die Gestalt von Menschen, Tieren oder Gegenständen annehmen.